九〇年代知識分子提出類似宗教的「文化淨土」或「學術淨土」概念,是否因其超然的姿態已將文化內容架空,以致無視知識/權力關係等結構問題?自此,學術或文化成為一個遁逃的場所,無法以積極批判的態度面對日常政治,例如性別問題。這樣的文化僅能是形式和表演,訴諸民族情緒。《馬華知識界文化宣言》對馬華文化的定義,在「多元融合」的形式想像下,文化內容很可能是真空的,以至於建構馬華文化是如此乏力。《宣言》不免成了它本身所批評的——流於綱領化、形式化。

【文/蘇穎欣】

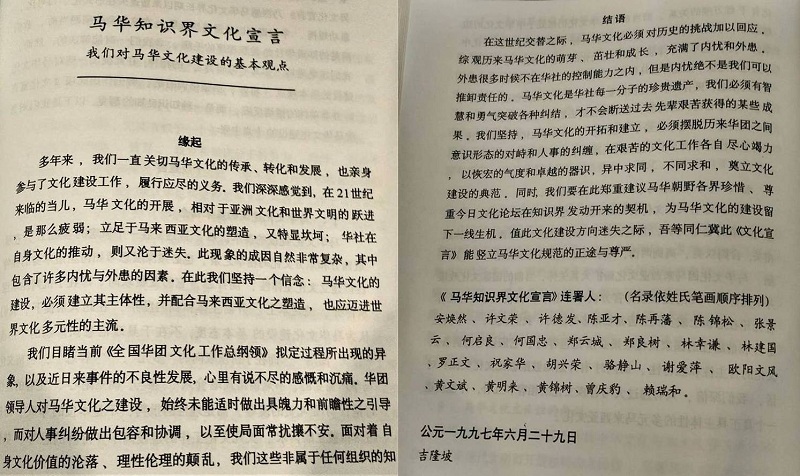

1997年6月,馬華知識界二十四位「知識分子」發表《馬華知識界文化宣言:我們對馬華文化建設的基本觀點》,強調建立馬華文化主體性的重要性,以及知識界和文化界在面對受「內憂外患」威脅的華社境況,應該發揮其獨立、批判和啟蒙的角色。

簽署宣言的知識分子們部份是學者,部分是評論人。二十年過去了,有趣的是,當中有者已加入政黨,有者成為商人,有者在學院掌權後變相成為權力壓迫者,有者在學術體制內被揭發抄襲造假,有者已「離散」不問國事。這或许不能輕易判定為「知識分子的背叛」,但整體而言,大部分簽署者已不再積極參與公共性問題討論,他們如何具體實踐洋當年洋灑灑的十點宣言,我們也不得而知。

二十年過去,簽署人之一何啟良撰文重提這份宣言的重要性,稱之為一支「不過時」的「奇葩」。他也斷言,宣言的「終極意義在於在一個特定年代凝聚了一些重要的文化理想以正視聽」。我可以遙想九〇年代及以前,從建國時期的建設國家想像,到反對國家獨尊單元文化的後五一三情境,華社知識分子積極以論述(通過備忘錄、綱領性文件、宣言)介入批判,逐漸形成華社vs國家的批評話語。

然而,烈火莫熄以後,「知識分子」似乎不再是個重要的論題,往後的政治局勢發展也未見华社知識分子提出如九〇年代的「奇葩」識見,不僅回應乏力,甚至外在於改革浪潮。一個例外是反對報業壟斷的媒體獨立撰稿人聯盟(WAMI),然而,它卻是不依附於華團組織的獨立組織。

(來源:星洲日報)

(來源:星洲日報)

顯然,以華社為本位的論述早已不合時宜,《宣言》中強調「建構馬華文化主體性」的實際成效值得反思,也必須扣問「主體性」的建構和當今社會的民主改革進程有怎樣的對話。以華人/華社為立足點並不是問題,問題是統統以華社為中心的論述發源,缺乏其他知識參照點。尤其,《宣言》和何啟良的文中都展現了華社知識分子的憂患意識,即面對「內憂外患」的「悲劇」,強調知識分子「異中求同、不同求和」的必要和困難。內憂,即華社內部紛爭,外患,則是國家暴力。

二十年過去,當下不少知識和政治上的進步青年已不再仰賴華團資源,自創小型獨立團體。除了形式上要超越華團的「華人本位」和鄉愿情感,在內容上更是發現華社最關注的族群政治已無法提供具體的思辯框架以及行動策略,例如有關民主的哲學討論、性別的日常政治、階級問題等。值得思考的是,這些看似屬於文化範疇的討論,為何和二十年前知識分子們談的「馬華文化」搭不上關係?

這值得我們詰問:九〇年代知識分子提出類似宗教的「文化淨土」或「學術淨土」概念,是否因其超然的姿態已將文化內容架空,以致無視知識/權力關係等結構問題?自此,學術或文化成為一個遁逃的場所,無法以積極批判的態度面對日常政治,例如性別問題(二十四位宣言聯署人僅一名女性)。這樣的文化僅能是形式和表演,訴諸民族情緒。《宣言》就如此定義馬華文化:「馬華文化的建設必須基於傳統中華文化與本土生活方式的融合,以及吸取現代文明而開展獨特的主體性」。可想而知,在這般「多元融合」的形式想像下,文化內容很可能是真空的,以至於建構馬華文化是如此乏力。《宣言》不免成了它本身所批評的——流於綱領化、形式化。

(來源:星洲日報)

(來源:星洲日報)

宣言簽署人之一許德發,在月前一場有關知識分子的討論會上提及,九〇年代的華社實際上也非常缺乏學術人員,更別提思想者。因此,在論及知識分子對社會乃至國家的使命和責任之時,不應忽略知識分子的本業,作為抽象觀念的生產者,樸實地從事知識工作(也因此必然是少數的「菁英」)。然而,二十年來大專院校增加不少,華社民辦私立學院亦獲升格「大學學院」,馬華學術生產是否有更精進?我們看到的,卻是不少遁逃入學院體制的學者,精通學術遊戲的玩法,生產符合升等標準的論文(在私立學院則被行政事務淹沒)。九〇年代知識分子提及馬華人文隊伍貧弱,對學術的期望甚高,甚至寄望透過華社研究中心落實這個理想。而如今華社研究中心是否有達致這項理想?學術是否仍是一片「淨土」,還是知識人對知識生產崗位缺乏自覺,對權力關係缺乏反省?

對於不少成長於千禧年後的進步馬華青年而言,「學術」彷彿是個迂腐的詞彙,象牙塔學者生產出的論文缺乏參照意義。追求知識的青年往回看,卻沒有幾位可仰望的對象,那知識分子還有其時代意義嗎?烈火莫熄以後,社運分子所發揮的功能較知識分子更為顯見,以致社運圈譏諷知識/文化圈沒有現實感的「文人」論政,乃不接地氣、沒有實踐可能。這當中當然有反智的成分,認為在改革浪潮的大時代,知識分子是不被需要的。

有趣的正是這種對知識分子呼之則來、揮之則去的現象,導致華社知識分子的作用愈見貧弱。知識分子被「需要」時,總是以工具意義的形象現身,無論是作為提供專業知識的學者專家,或是為需要知識分子包裝權力的統治者或權力集團塗抹脂粉,甚至是被視為道德反抗的工具(知識分子說話比較有道德正當性?)。簡言之,這樣的知識分子本質僅是為人所用的工具,也無怪乎在「無用」之時,眾人可以輕易的以「離地」、「菁英語言」等標籤,就把知識分子打發走了。

蘇穎欣 |

柔佛麻坡人。新加坡南洋理工大學人文與社會科學博士,亞際書院(新馬)助理,也是「亞答屋84號圖書館」和「業餘者」共同創辦人,出版小誌《知識分子》。曾任職媒體,主要關注文學與文化理論,亞洲歷史、思想和文學,特別是新馬一帶知識生產。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!