1990年代,多少議題因為《南洋商報》的報道,以及隨後言論版的評述而形成輿情,讓相關課題持續發酵。其後由記者持續跟進,採集社會各階層的反應,聲音越大,越能影響當權者的決策。或至少決策者礙於輿情,處理相應課題時也會思考如何兼顧程序和議題正義。

文/曾維龍

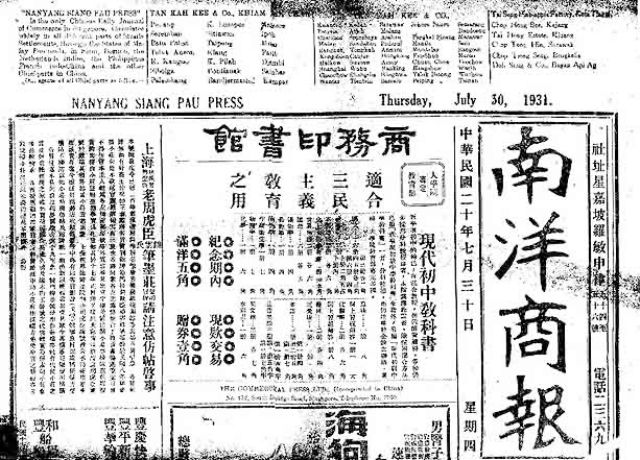

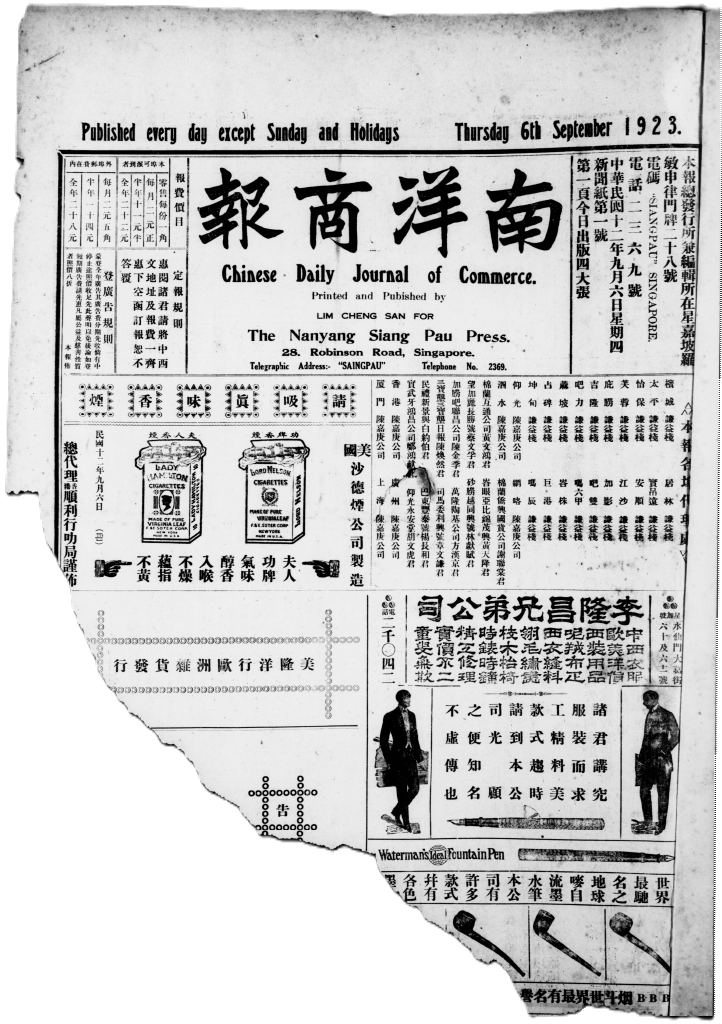

1985年1月3日《南洋商報》編輯部作出了一項決定,將全國新聞版的第二頁開闢為言路版,把副刊中日常的政治評論和文章挪至這個版面。這一決定深刻影響了後來華社公共輿論空間的建構和知識分子的參與。在這之後,《星洲日報》和《中國報》也跟進調整,把言論版挪至大開版的新聞內頁,不再屬於副刊。言論文章和新聞的公共性開始有了同等的價值與地位。

大概在2003年,我在馬大申請碩士學位,延續著我在大學的論文,持續研究1990年代的華社知識分子評論寫作[1]。2009年去中國廈門大學讀博,利用圖書館之便,翻閱1970年代至80年代的《南洋商報》,清楚看到華社的寫作群體在這一時期如何逐步分流。一是沿著嚴肅文學之路,探討和創作文學之道,這個部分集中在副刊之中;另一是倡導理性思維,參與公共議題的評論寫作。其他華文報章如《星洲日報》、《中國報》等亦陸續跟進,在主要的全國新聞版面中開闢輿論版位。1990年代,多少議題因為《南洋商報》的報道,以及隨後言論版的評述而形成輿情,讓相關課題持續發酵。其後由記者持續跟進,採集社會各階層的反應,聲音越大,越能影響當權者的決策。或至少決策者礙於輿情,處理相應課題時也會思考如何兼顧程序和議題正義。

副刊的萎縮與文學的窄化

事實上,華文報章一直以來都是按新聞(包括國內外新聞)和副刊分兩份印刷。前者為正版,副刊則是「附張」;前者提供的是嚴肅新聞,後者則設定為「嚴肅」之外的其他課題和文章。前者內容由編輯和記者建構,後者則鼓勵讀者共同參與書寫。若要類比,副刊其實就像當下的臉書(facebook)、小紅書等平臺,讀者或受眾在不同欄目中分工書寫,建立對話的空間。然而1980年代至1990年代期間,副刊的定位越來越狹隘。第一,副刊越來越資訊化,定位更像是一份報章雜誌。其次,正因如此,內容開始另有副刊記者和編輯撰寫。相對於早年,副刊幾乎滿是讀者參與寫作,小部分是資訊。以《新婦女》專頁欄目為例,翻閱1970年代的《南洋商報》副刊皆是輕鬆的文章。偶爾甚至可以是詩、可以是散文,甚至小說,而大多還是雜文。1990年代之後類似專頁欄目談的大概率都是女性的服裝時尚,而不是婦女議題。讀者寫的,集中在《商餘》、《讀者文藝》等文藝專頁。文藝青年也就在文藝專欄中耕耘,在特定的書寫空間發揮。因此,馬華文學研究長期以來多集中於「文學」的創作與批評,尤其是小說、詩歌與散文等虛構性文本。然而,若從更廣義的「書寫」出發,評論文章是否也能從非虛構性的文章納入文學研究的討論範疇呢?

筆者前文提起的馬華寫作群體開始分流。一派趨向於嚴肅文學,然而其結果是副刊中的「文學」越來越小眾化。外在的因素是社會和國家的發展變遷,內在的因素或許是編輯對「文學」的理解開始產生變化,以至於規劃副刊版位時,只考慮讀者需要的是資訊,文學被定位得更高尚一些。嚴肅的寫作者、創作者才能真正有意義地參與這一領域的寫作,因此有相當的門檻才能成為這一圈子的一部分。

言路版的興起與評論的跨界

另一派的書寫,則把日常對社會、對政治的牢騷挪去了言路版。1980年代的許光道、莊迪君、楊文波、李萬千、張木欽等等長期的文字經營,在公共輿論中儼然成了輿論領袖。1990年代,星期天的副刊增設深度專題寫作,為較長篇幅的思辨性文章提供版位,與擺放在正版的言路版相互分工。這也讓言路版開始趨向「專業化」,譬如1990年代中楊善勇從自己的「城市規劃」專業所寫的評論文章,一針見血地提出馬來西亞當下面對的政策悖論和問題。這個年代,正是吉隆坡被越來越多高速公路和高架天橋分割的時候,也是眾多收費站開始林立的年代。民眾即使不滿意,也只能在馬哈迪主義的籠罩下無從出聲。1990年代下半葉譬如陳亞才、黃進發、莊迪澎、曾慶豹等在各自的專長領域中投入的寫作,也對華社的公共輿論建設有著長足的貢獻。然而個別詢問和查閱他們的成長背景,也可以看到他們在1970年代至1980年代之間所接觸的文學氛圍,和極力於從事文學創作的作者沒什麼不同。因而文采斐然,文筆鏗鏘有力的評論文章比比皆是。

因此,我總是認為馬華書寫一方是文學,一方是批判時事和辯證反思的評論文章,應當是一體兩面的寫作生態。評論文章強調的自然不是文學性,但語言依然是其重要載體。也許這裡改變的不是書寫自身,而是讀者或受眾。因為網絡年代和智能手機年代,大家的閱讀只會越來越淺。深度閱讀日益減少,而我們的閱讀傳統又從未特別注重區分 fiction 與 non-fiction。出版市場自然以文學類為主,馬華文學研究也因此難以面向非虛構性的書寫。評論文章可歸類為「非虛構性」文體,但正如回憶錄或自傳體的書寫一樣,其語言的虛實與文字修辭的表達,也構成研究的重要面向。特別是報告文學這一類的書寫,更兼具了報道、評論和文學的元素。以上跨界的研究,是否也值得一試?

[1] 見拙作《批判與尋路:90 年代馬來西亞華社評論寫作》,雪蘭莪:策略資訊研究中心,2011。

曾維龍 |

中國廈門大學文學博士,馬來西亞拉曼大學中華研究院助理教授。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請按贊和追踪當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!