(來源:Quartz)

香港反送中運動開始以來,「我們與他們難以溝通」,是近幾個月來同溫層的感想。原本還相信可以理性溝通的人,看了杜汶澤和陳百祥的對話,找不到突破點和建立共識的可能,看完後更沮喪。如果要說兩方擁有的共同點,應該就是運動走到今天,大家的情緒都很滿,很容易互貼標籤,迅速進入攻防狀態。目前最大的問題是,在社交媒體的年代,我們每天刷新上百則資訊,頭腦被塞入許多畫面和聳動的標題,迫不及待分享感受和想法,人人都想快速發表意見,根本沒有時間好好思考,更不要說讓自己經歷一段痛苦的思索過程,深刻去面對問題的根本。

【文/曾麗萍】

在馬來西亞,因為對香港反送中運動的發展有不同立場和看法,導致友情失和或親情失溫的人到底有多少?11月11日上午,香港交警在街頭開槍射殺年輕抗爭者的即時新聞刊出後,不少朋友大罵臉書圈裡支持開槍的言論,不再顧慮友誼,也不害怕撒破臉,他們被沒有人性的言論激怒了,不再遵守維繫社會關係的禮貌規則。

這是反送中運動開展以來,我的臉友圈的日常。我在一個月前已處理過類似的情緒關係,前天並未看到同溫層的不同聲音,僅看到一些朋友分享的可怕言論,我跟隨著言論腳步,到某新聞臺的臉書留言版,一一檢舉那些支持警察開槍殺人的留言後,一言不發地離開版面。

「我們與他們難以溝通」,是近幾個月來同溫層的感想。原本還相信可以理性溝通的人,看了杜汶澤和陳百祥的對話,找不到突破點和建立共識的可能,看完後更沮喪。

平行時空下對立無解

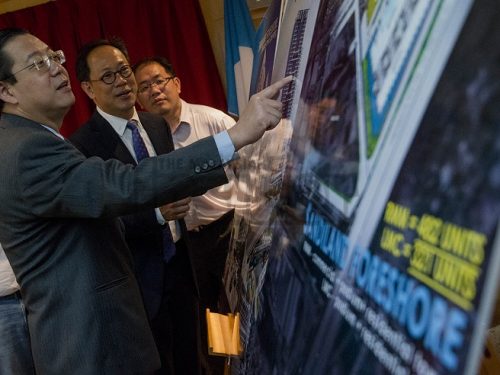

臺灣學者何明修日前在吉隆坡與馬來西亞社會主義黨(Parti Sosialis Malaysia)財政蘇淑樺對談,講題是:「社運的難題:從馬臺政黨輪替到香港運動」,大部份與會者是支持民主運動的同溫層,只有少數不同立場者,其中一位有備而來,逮住任何可以發言的機會,大聲轉述從紅媒抄下來的言論、數據,力陳警察暴力的合理性和香港抗爭者的不是,沒有提出任何可供討論的問題。

(來源:South China Morning Post/Sam Tsang)

(來源:South China Morning Post/Sam Tsang)

一開始,與會者都隱忍他的言論,主講人只回應其他提問者者。後來,當他唸出一長串抗爭者破壞物件的數據後,我忍不住問他是不是戀物癖?為何只關心物件,而沒有關心在這場運動死去的抗爭者?他立時回應說,臺灣太陽花運動有兩百位警察受傷。

為什麽他只看到對政權有利的訊息?支持社運者更在意的是警暴的嚴重性。會有這樣資訊接收的落差,像何明修在講座提及的,今年七月起中共控制的傳媒就開始撒播香港人反中國的言論,大力煽動民眾情緒。中共的宣傳機器被稱為紅色媒體,自運動開始以來,一再放大抗爭者的暴力使用,一再稱抗爭者為暴徒。

大部份香港主流媒體是由親中資本控制,雨傘運動以來,為了突破親中媒體的言論控制,香港出現了許多獨立媒體,比如立場新聞、眾新聞等,再加上唯一支持民主運動的蘋果日報,扮演了突破中共言論操縱的重要角色。

我們無法溝通,因為他只相信紅媒的資訊,我也只相信獨立媒體的報導。從我的角度來看,獨媒的資訊是專業製作的新聞,是理性的產物;紅媒的資訊是任意扭曲事實的故事創作,不斷煽動讀者的情緒,儘可能消滅理性的思考,背後的操縱者是中共、港府和親中派。

相反的,紅媒也提供一整套完整的說法和言論,讓他反駁像我這樣的閱聽人。他會說,獨媒都是被西方操縱的媒體,有西方資本介入意圖顛覆中共政權,像我這樣的人是被西方帝國洗腦、操控和利用。

正因如此,他一開始就不打算來一場理性的溝通,他是來指正和教導支持運動者他認為的真理。相反的,他一開口,我們就認為他無意溝通,也因此沒有意願與他耐心交流,只希望他快快閉嘴,儘可能無視他的存在。

如果要說兩方擁有的共同點,應該就是運動走到今天,大家的情緒都很滿,很容易互貼標籤,迅速進入攻防狀態。

香港填詞人林夕看到那些支持警暴的言論,就評論道:「事關人性血性,去他的什麽政見不合,他們並沒有政見可言。」這是一種放棄和支持警暴者溝通的立場,面對扭曲是非黑白的說法,這種立場當然無可厚非。但是或許可以嘗試拉遠一點來看,看看這些言論的背景,希望可以找到那麽一點突破口。

(來源:Washington Post)

(來源:Washington Post)

理性溝通並非不可能

所以,到底我們要怎樣才能理性溝通?我想到的可能是:支持運動和支持警暴的兩人,流落到了荒島,與世隔絕,沒有紅媒也沒有獨媒,有的是時間面對面交談。當所有情緒性言語都說完,不想再說之後,就有可能得以真正的理性溝通。

當然,前提是我們必須相信每一個人都有理性思考的能力,不管他是支持運動或支持警暴者。但問題來了,理性思考是人類的天生能力?還是必須經過訓練培養的能力?

如果理性是天生的能力,那麽情況就會樂觀一點,因為當情緒平靜下來,沒有外力煽動和操縱,或許我們就可以好好討論,努力達致共識。

但如果理性不是天生的,而又欠缺後天的培養,情況就不那麽樂觀了。就算沒有情緒干擾,頭腦還是糊成一團,說話鬼打墻,說不通情緒又來了,如此惡性循環。

我的觀點是,人有天生理性的能力,但必須經過培養和訓練。這種能力初始狀態是求知的欲望,人有求知的本能,遇到解不開的問題或說鬼打墻的時候,必須經歷一段痛苦的苦思探索。就好像在森林迷路,尋路者一開始必然在驚荒失措下亂竄,但他最後會知道,如果不冷靜下來肯定死路一條。他開始回想來時路,理性分析出錯的關鍵,觀察四周環境找出有利因素,他會再次走錯,但會在錯誤中學習。

關於解讀社會生活的各種理論,比如幫助人們組織社會生活的政治和社會體制,以及尋求人類解放和發展的普世價值,都是前人在人類社會這座森林尋路時,發展出來的知識和方法。

如果我們能預早掌握這些知識,因應一般或特殊環境時,就不會被情緒主導,也有能力分辯真真假假的言論資訊,不輕易被操控和洗腦。這些知識未必都是對的,所以學者和知識份子的工作就是站在前人肩膀上,提出更有建設性的理論。知識是指引前路之光,就此,培養理性公民才可能讓社會走向更好的方向。

關機反省面對問題根本

很遺憾的是,馬來西亞教育制度的內在根本缺陷是欠缺理性和獨立思考的教育,唸了十二年國民教育,四年大學教育,仍然沒有辦法說清楚什麽是民主精神,並不會讓人意外。

掌握不了基本概念,就更不可能邏輯辯證地討論複雜的問題,思考問題的能力後天不足,必須努力靠自己補強。目前最大的問題是,在社交媒體的年代,我們每天刷新上百則資訊,頭腦被塞入許多畫面和聳動的標題,迫不及待分享感受和想法,人人都想快速發表意見,根本沒有時間好好思考,更不要說讓自己經歷一段痛苦的思索過程,深刻去面對問題的根本。

要突破目前的困境,看來必須先關機,好好思考以下三點:首先,必須理解新媒體時代的混亂和快速對主體認知世界的影響;再來,必須了解自身的後天缺失,即掌握知識和理論概念的能力有待加強,通過閱讀和寫作培養自身理性和獨立思考的能力。第三,要有媒體識讀的能力,了解到不同的政治體制如何影響媒體的功能和作用。

行文至此,感覺自己在一間電子音樂震耳欲聾、人們情緒高亢瘋狂舞動的夜店裡,宣讀一篇沒有麥克風的和平宣言,內心希望一切不至於此。

曾麗萍 |

馬來西亞前傳播科系講師,現為自由工作者。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!

(來源:

(來源: