1969年五一三事件就像一個主記憶體,所牽動的是各不同的記憶詮釋。當記憶被有意控制,人們或許就通過謠言來築起自我保護的防火牆,但這恐讓記憶變得愈加神秘、瞹昧與模糊,逐漸的遠離事實與真相。如今各報紙、獨立媒體、知識界和藝術界等用不同的媒介來收集、呈現、詮釋個人或社會記憶,縱然不同記憶之間可能會有競爭,但至少打開了對話以及記憶世代傳承的可能,同時亦提供檢視「記憶之工」所牽渉的各種潛在或表面的問題。

【文/魏月萍】

印度思想家阿席斯·南地(Ashis Nandy)曾經寫過一篇文章,名為〈記憶之工〉(memory work)。在文章當中,他著重強調的不是回憶的方式,而是記憶的建構以及記憶的知識體系化。阿席斯·南地關注從個人記憶至集體記憶的形成過程中,如何開拓一片自主、私有且不被意識形態侵犯的共享記憶,而他認為:「所有關於記憶的同時也是憶訣(mnemonic)」。「憶訣」指的是:「一切記憶皆經過人工有意或無意地打造而來」。所謂「記憶之工」,是與佛洛伊德提出的「夢之工」(dream work)對話而衍生的概念,如同阿席斯.南地所說:「我們能將集體記憶的沉浮變幻、它的種種『扭曲失真』、種種『凝縮』與種種『二次潤飾』稱之為『記憶之工』。」

把「記憶之工」的思考,放到時下對五一三記憶的考掘,實有不少可延伸討論的地方。剛過的5月13日,是1969年五一三事件的五十週年。這段向來被喻為「黑暗的歷史」或「被壓抑的歷史」,它就像一個主記憶體,所牽動的是各不同的記憶詮釋。往前追溯,可以歸因於殖民地時期的族群管理政策;往後延伸,是1970年代整個新經濟政策的土著化制度的形構。如同我們試圖重新建構所謂的「新村記憶」,不會只把它看作只是在1948年至1960年戒嚴時期的產物。標誌性日期的據點,是一個時間與空間輻射的起點,甚至經過人為操作後,進入了超越時空的「幽靈」心靈與精神層次。

(來源:章永佳)

(來源:章永佳)

記憶媒介的多元與揀選

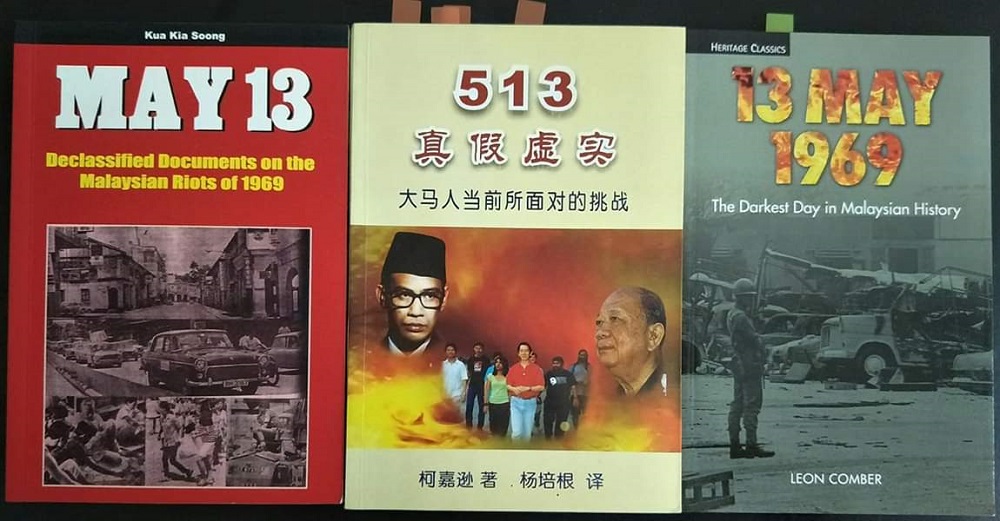

如何揀選言說記憶的媒介,將表現出各不同形態的「憶訣」形式。例如通過紀錄片、回憶錄、口述歷史,文學或藝術等形式,將揭示「記憶之工」的複雜性。馬來西亞藝術家章永佳今年的展覽──「兩個五月的故事」(上圖),把不同事件本質,卻擁有同樣的暴力與創傷社會記憶的五一三事件和韓國五一八光州事件聯繫起來,以一整排的鞋印重建暴力案發現場。那鞋印的痕跡以及血跡,曲折隱晦表達那難以言說的創傷,同時也指向受害者在案發現場的恐懼記憶。

然而在閱讀不同五一三經歷者的回憶文字時,又不得不思考究竟要如何認知、協調不同主體身份對事件回憶的差異。換言之,一位馬來人、華人、印度人,或大學教授、軍人、藝術工作者或一般民眾等,其所言說的「語言」、表述的「形式」,無法無區別化的放入一個「記憶/回憶的大融爐」,勢必會面對記憶揀別、修飾、傳播與傳承的困難,包括不同的媒介,在「虛」、「實」之間形塑出不同的記憶敘事。

馬來導演阿米爾·莫哈末(Amir Muhammad,下圖左)的紀錄片《大榴槤》(Big Durian,2003)是一部叩問「記憶」與「真實」的影片。《大榴槤》雖是敘述1987年發生在秋傑路(Jalan Chow Kit)的軍人發狂掃射事件,影片中卻不斷交叉與「五一三事件」相關的新聞報導片段,讓兩個暴力事件形成互文與對話關係(秋傑路也是五一三事件暴動現場之一)。影片中採取多元人物身份的回憶敘事素材,甚至包含演員的「回憶演出」,因此被視為一部「偽紀錄片」。通過虛實交錯的敘事方式、情境策略的選擇,挑戰觀者對事件敘事虛實的質疑。

(來源:Tripod/Azrul Kevin Abdullah)

(來源:Tripod/Azrul Kevin Abdullah)

另一位紀錄片工作者梁友瑄,拍攝母親在檳城的「五一三記憶」紀錄片《傷城》(The Shadow,2010)時,母親回憶的憑藉是她的「新村記憶」。五一三的暴動主要在吉隆坡市中心,但這股火熖很快蔓延到檳城。當時梁友瑄母親居住的新村也發生騷動,馬來甘榜的年輕馬來人,一度喧囂要焚燒華人的屋子,所幸被馬來村長勸阻。影片中的母親,在敘述過往的回憶時,彷彿仍感受檳城戒嚴時期的蕭瑟、警惕與恐懼的心理氛圍。

無論是偽紀錄片抑或紀實紀錄片,皆以鏡頭為媒介,在虛實之間,嘗試介入一個更大的社會空間的現實話語──無論是「質疑」與「拆解」官方以及主流媒體的報導話語,抑或「見證者」身份述說華巫族群之間的張力。

在記得與忘卻之間

至於文字的回憶敘述,有別於鏡頭,它更像是沉默的發聲。不須面對鏡頭的當下性,字裡行間反而多了一些迴旋空間。如離散美國的馬英作家林玉玲在其回憶錄《月白的臉》(Among the White Moon Faces),記述五一三之後離開馬六甲家園,遠赴美國之事。近期在〈中國尾聲:霸權、帝國與後殖民想像的間隙〉一文,把回憶置於一個後殖民的文化表述脈絡,省思文化認同記憶以及殖民帝國及其遺緒問題。回憶中的各種細節,例如磁磚、護照、廢墟的教堂及巧克力等,都具有當下情境的指渉,超越了保存記憶的功能。

在五月中旬於高雄中山大學人文研究中心舉行有關「後五一三馬來西亞文學與文化表述國際會議」中,有幸聽論者分享五一三事件受難者家屬的口述史。其中一則故事,揭示母親與兒子之間的記憶差異,這當中或包含了受難家屬本身的遺憾、愧疚與悲傷而嘗試修飾了本身的記憶。又例如本人得一因緣,採訪五一三時期在吉隆坡工作的法國人,他本身親歷了暴力的攻擊。在回憶與言說中,日常空間成為記憶敘事主體,無論是暴力的街道記憶或日常接觸中不同族群的辨識等,但在暴動發生之後,暴力這把大斧頭切斷了許多紐帶關係。暴力亦成為固定自我身份的一種方式,形構出「我們」和「他們」涇渭分明的族群邊界。作為法國人,他在那混亂的時間被叱喝說:「白人回去自己的家」!

不過「記憶之工」不僅強調「記得」,它同時也說明存在著一種「有原則的忘卻性之原則」(principle of principle forgetfulness)的「反記憶」(anti-memories)模式。逆向而行,有時是為獲取持續生存的力量。記憶也會暫時沉睡,如同被採訪者本以為五十年沉埋的記憶早已遠去,但在接受採訪前幾天卻不斷從夢魘中醒來,夢魘中淨是暴力現場的火焰。這如同馬來西亞政策倡議研究中心主任林德宜,日前在文運書店分享他的五一三記憶,是於2005年馬六甲旅行時,凌晨聽到有人敲擊酒店的門,試圖破門而入而重新被召喚。

個人與社會記憶的釋放

泰國學者Thongchai Winichakul在討論泰國1976年法政大學的「十月大屠殺事件」時,以學生運動領袖以及見證者的身份,指說泰國社會對此事件的記憶一直都是模糊與神秘,甚至有一種自我強加的沉默。如果不嘗試打破社會的沉默,真相就會一直掌握在有政治權勢的人手中。屠殺事件發生後,被殺害的學生被報導為「暴徒」、「共產黨」等,奈何受制於軍人勢力,沒有人敢追求實際的真相。

聽起來,這和五一三事件發生後,不斷擴散的恐懼記憶形態十分類似。當記憶被有意控制,人們或許就通過謠言來築起自我保護的防火牆,但這恐讓記憶變得愈加神秘、瞹昧與模糊,逐漸的遠離事實與真相。如今各報紙、獨立媒體、知識界和藝術界等用不同的媒介來收集、呈現、詮釋個人或社會記憶,縱然不同記憶之間可能會有競爭,但至少打開了對話以及記憶世代傳承的可能,同時亦提供檢視「記憶之工」所牽渉的各種潛在或表面的問題。

魏月萍 |

馬來西亞蘇丹依德理斯教育大學中文系副教授。亞際書院(新馬)召集人、南島論壇發起人。研究闗懷為思想史、新馬歷史與文學。尤其關注文學公民、華文左翼文學與馬來馬共論述等議題。著有《君師道合:晚明儒者的三教合一論述》、合編《東南亞與東北亞儒學的建構與實踐》、《重返馬來亞:政治與歷史思想》。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!