(來源:星洲日報、南洋商報)

在華裔選票的戰場上,經過了政治海嘯後十年、變天後一百天日來的洗禮,選民在選前比較選舉承諾、選後監督承諾落實的政治文化已然成形。在眼前遊戲規則下,少數族群能爭取的權益,恐怕已到了瓶頸。族群平權的追求,必須要有範式轉移,才可能扭轉乾坤。動員華裔來向政黨——不管是華基政黨或主導的巫基政黨施壓,邊際效果非常小。族群平權的唯一出路,看來剩下「社群對社群」遊說。再崇高的理想,如果只能在華社內行銷,或許就永遠高不可攀。唯有讓馬來人看到善待少數族群、多元文化的好處,路才有可能走得更寬更廣。這項挑戰,或許才是「新馬來西亞」中「新」的真正意涵!

【文/黃進發】

今天是希盟執政第一百天,昨天則是《馬來西亞華人社團大選訴求》(以下簡稱《訴求》)發布十九周年。從《訴求》發布到今天的6,943 天,見證了五屆大選、三位(四任)首相,馬來西亞政局變化之大,堪稱滄海桑田。

《訴求》洋洋灑灑,涵蓋十七項大綱、八十三項細節,出自柯嘉遜博士的手筆。此後,從2004年到2013年的三屆全國大選,柯嘉遜博士不改其志,發動各社群各領域公民社會組織發表對朝野政黨的選舉訴求,內容與《訴求》大同小異,以不同形式延續了《訴求》的鬥爭。

《訴求》的歷史背景是上世紀烈火莫熄(Refomasi)運動。當憤怒的馬來民眾走上街頭抗議馬哈迪政府迫害安華時,華社普遍上隔岸觀火。大選跫音近時,雪蘭莪中華大會堂(雪華堂)民權委員會召集董教總等華團,準備籌辦「華團與政黨對話」,後來「對話」升級到《訴求》,不但有完整的論述,還在1999年8月16日的發布會後變成全國性的聯署運動,最後得到2,097個大小華團(含兩個非華團)聯署。

我在2000年5月受聘為《訴求》工委會(由十三個全國性華團與州級華堂組成)的執行秘書,組織與領導秘書處(連我在內共兩名全職人員,另有雪華堂的陳玉璇小姐義務協助),跟進與監督朝野對《訴求》的落實。2001年1月5日,訴求工委會在鋪天蓋地的壓力下,與巫統青年團簽署協議,同意「擱置」其中七項細節。這協議平息了馬來黨團媒體圍剿《訴求》的風暴,也消耗了《訴求》在華社的民氣,最後在2012年8月正式撤銷秘書處,走入歷史。

我在2001年3月離職,在短短十一月中經歷《訴求》在選後的起落,包括參與工委會與巫統團的前後十一天的馬拉松談判。現在回看來時路,別有所悟,或可為今日華社參考。《訴求》以介入選舉、政黨政治為目的,首四個月(1999年8月-11月)與第十三至十八個月(2000年8月到2001年1月)可視之為兩場戰役。

首戰:大選華裔選票

第一場戰役,爭奪的是華裔選票,戰場主要在華社,交戰方以不同立場的華團為主,朝野政黨為輔。

過往,華團/華教介入政治的模式是對特定政黨「以身相許」,從1950年代的 「三機構」(董教總與馬華公會合作)、1982年的「打入國陣、糾正國陣」(董教總四君子——王添慶、郭洙鎮、江真誠、許子根加入民政黨)到1990年的「加強反對黨,促進兩線制「(二十七位華團民權活動家加入行動黨)。《訴求》改變這個模式,以「待價而沽」的姿態對朝野雙方提出要求。

巫統完全不能接受這種開放式討價的姿態。親執政黨的華團,如馬來西亞中華大會堂總會(華總)與馬來西亞中華工商聯合會(商聯會)都處於尷尬地位,以「認同而不簽署」或「時機不當」為循詞拒絕聯署。值得玩味的是,《訴求》發布一星期後(1999年8月24日)華總署理會長方天興竟然要求《訴求》加碼,把華裔任副首相、財政部長列入訴求,「以肯定華裔公民的重要角色」,不過為訴求工委會所拒。

9月7日,副首相阿都拉表示,不允許《訴求》討價還價。9月20日,首相馬哈迪警告華團莫以《訴求》威脅政府。當時,全國聯署團體已達1902個,訴求儼然代表華社公議,形勢因而急轉直下。9月23日,馬華公會、民政黨、砂拉越人民聯合黨代表國陣,在華總與商聯會代表陪同下,「原則性接納」《訴求》,定調為「普世價值」、「利惠全民」,同時「不帶條件」。10月19日,在野的替代陣線表示也認同訴求,只有部份需要商榷。

從形勢去看,這一戰役讓國陣處於守勢,要麽接納《訴求》,要麽可能得罪華裔選民,國陣不得已只好虛與委蛇,以求中和這攻勢。到頭來,過半華裔選票還是支持國陣,國陣當然也不會落實《訴求》。

有人因而怪責《訴求》工委會向國陣妥協,甚至認為《訴求》(英文Appeal 的翻譯,作為政治動員用語其實是中性的,不亢不卑)姿態卑微云云;大概以為華團只要敢與國陣撕破臉,就可以扭轉乾坤。

次戰:選後馬來民意

第二場戰役,可以再細分成兩場風暴。

第一場風暴,從1999年8月18日巫青團恫言火燒雪華堂開始,以首相的國慶日獻辭把《訴求》工委會比作共產黨與伊斯蘭武裝團夥奧瑪烏納(Al-Ma’unah)為高峰,到9月15日馬哈迪與訴求工委會二十人人見面後告一段落。【註一】

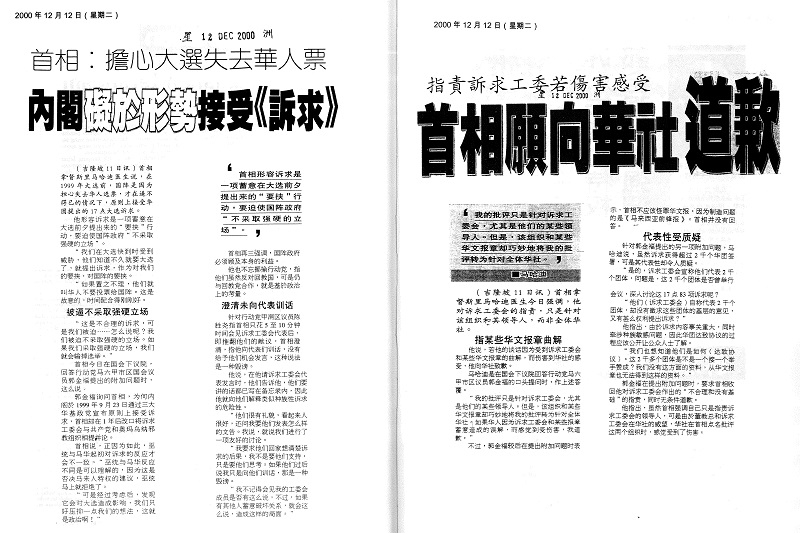

第二場風暴,源頭在2000年11月29日(1999年第十屆全國大選一周年)國陣在吉打州魯乃(Lunas)州議席補選因為華裔選票流失而落敗,而由馬哈迪在國會回答行動黨秘書長郭金福的提問引發,到2001年1月5日工委會簽城下之盟才結束。馬哈迪的國會答覆,指責《訴求》是大選前夕對國陣政府的要脅;而為了避免失去華人選票,政府「被逼原則上接受」;讓巫統政治人物與國文媒體紛紛抨擊《訴求》,指責工委會挑戰獨立時的「社會契約」。

我把中間隔了兩個月的兩場風暴視為同一戰役,是因為巫統一直在進攻,《訴求》工委會一直在防守,而開戰的目標其實是選後的馬來民意。在憑藉華裔支持在大選過關後,巫統轉過來要借「華社」人頭一用來團結馬來人,扭轉馬來人的分裂。2000年8月8日、11日、13日, 民眾一星期內三天在吉隆坡、雙溪毛糯(Sungai Buloh)示威,抗議安華在8日當天濫權的罪成判決,使人頭的需要更加迫切。

最早的人頭甚至不是訴求,而是親國陣的吉隆坡暨雪蘭莪中華工商總會(隆雪工商總會)秘書蔡國治。他在8月10日《遠東經濟評論》(Far Eastern Economic Review)的〈Affirmative Reaction〉一文中主張檢討土著優惠政策。《馬來西亞前鋒報》(Utusan Malaysia)如獲至寶,從8月14日起連續三日以封面頭條捍衛「馬來人特權」、抨擊蔡氏言論,把國人焦點從安華案轉移至「馬來人特權」的爭議上。

2000年8月16日,工委會慶祝《訴求》一周年,邀請朝野政黨同慶,就取代蔡國治成為新的人頭。次日,《馬來西亞前鋒報》頭條報道「華團重提訴求」,而十三個團體的五百名代表到布城向馬哈迪呈備忘錄,堅決捍衛「馬來人特權」。

《訴求》八十三項細節,當然包括要求族群平權的傳統華社訴求,但是三分二是全民性甚至非華裔課題,包括議會、人權、貪污、環保、婦女、工人乃至原住民等;而工委會清楚知道族群平權要落實,必須要能直接面向馬來人,因而不在做好準備功夫之前強推這些尖銳的議程。

最終在巫統青年團壓力下被擱置的七點訴求是:一、不分膚色、出身與宗教的扶弱政策;二、廢除土著非土著之別;三、公平分配農地;四、廢除族群固打制;五、不分族群分配獎助學金;六、廢除大學收生固打制;七、公平對待各宗教。【註二】

工委會從5月設立秘書處到8月16日巫青團示威前發了十五篇文告,從8月16日後到1月5日與巫青團的聯合聲明之前又發了十五篇文告,不是為了回應《訴求》爭議而主動提起上述七項課題任何一項的只有一篇。6月時出現「首相人選不分族裔」的議論,工委會在20日發文告,主張制定不分族群的扶弱政策與種族關系法令更為實際,用心其實是要避免族群爭議。

(來源:馬來西亞華人社團大選訴求工委會資料彙編,2002年9月出版)

(來源:馬來西亞華人社團大選訴求工委會資料彙編,2002年9月出版)

儘管工委會穩健行事,最終還是成了巫統祭旗的人頭,因為巫統需要展示兩點給馬來社會看:一、馬來人分裂,華人就會乘虛而入;二、巫統是馬來人權益的捍衛者,能夠擊退華人的進攻。

巫統的炒作讓馬來在野黨處於守勢,甚至成功讓八個支持烈火莫熄的網站在12月21日聯名指責工委會罔顧馬來人的敏感,要求收回《訴求》。不過,另有希山慕丁莱益斯(Hishamudin Rais)和祖納(Zunar)等十二位民運分子聲援工委會,稱許《訴求》體現了團結全民的烈火莫熄精神。

工委會最後的妥協,有論者怪罪於工委會主席郭全強先生軟弱,被時任巫青團長希山慕丁(Hishammuddin Hussein)與民政黨高層以私人交情施壓。身為談判團隊一員,我認為這個說法忽略了工委會乃至華社當時的集體罩門:「五一三」再起的陰影。「馬來人行動陣線」(Malay Action Front,MAF;或Barisan Bertindak Melayu)主席依不拉欣阿里(Ibrahim Ali)等強硬派,組織了針對訴求的示威,扮黑臉製造族群衝突一觸即發的緊張氛圍,讓巫青團以白臉姿態來收割成果,完成「馬來人逼退華人極端份子」的戲碼。

工委會、談判團隊裡沒有人,包括我自己,敢賭「五一三」再起的威脅是紙老虎,與巫統鬥耐力,以拖待變。郭先生選擇妥協,不是因為私人交情或商業利益,是他不敢以國家、族群安危作賭注。

當年對當下的啟示

十九年後看回去,這兩個戰役有沒有重新出現的可能?

在華裔選票的戰場上,經過了政治海嘯後十年、變天後一百天日來的洗禮,選民在選前比較選舉承諾、選後監督承諾落實的政治文化已然成形。沒有人能阻止公民團體提出新的訴求,然而朝野政黨肯定將更慎重看待競選宣言,以免輕諾寡信。

馬來民意的戰場又如何呢?政治海嘯十年來沒有暴亂、509首次政權和平轉移,戳破了「五一三」再起的紙老虎,當年巫青團以暴亂脅迫華社退讓來做民族英雄的戲碼,肯定成為絕響。然而,「馬來人鷸蚌相爭、華人漁翁得利」的論述現在有更大的市場,馬來政黨在接納少數族群的訴求時將更小心翼翼,以免被打成民族罪人,丟失選票、議席與政權。

(來源:Today Online Twitter)

(來源:Today Online Twitter)

把兩個戰場連起來,情勢卻頗值得玩味。一方面,華裔選票高度集中在希盟身上,希盟在政策上的回饋遠比國陣好,選後巫統與伊斯蘭黨更加族群中心;華裔選票投在野黨或不投票讓在野黨取勝,都不符合本身利益;因而失去了威脅希盟以換取更多政策利惠的籌碼。另一方面,由於馬來選票三分天下,各馬來政黨只能更努力爭取馬來選票,馬來人反對者誰敢犯大不韙去贊同?

在眼前遊戲規則下,少數族群能爭取的權益,恐怕已到了瓶頸。族群平權的追求,必須要有範式轉移(paradigm shift),才可能扭轉乾坤。動員華裔來向政黨——不管是華基政黨或主導的巫基政黨施壓,邊際效果非常小。統考承認的困局,就是「社群對政黨」(community to party,C2P)或「社群對政府」(community to government,C2G)遊說局限的註腳——承諾是馬哈迪選前自己提的,但在馬來社會強烈反彈下,就只能「周延處理」。

族群平權的唯一出路,看來剩下「社群對社群」(community to community,C2C)遊說。再崇高的理想,如果只能在華社內行銷,或許就永遠高不可攀。唯有讓馬來人看到善待少數族群、多元文化的好處,路才有可能走得更寬更廣。這項挑戰,或許才是「新馬來西亞」中「新」的真正意涵!

【註解】

一、黃進發,〈恫言燒雪華堂及魯乃效應——華團訴求的三次風暴(一)〉,當今大馬中文版,2007.08.27。

二、黃進發,〈與巫青四輪談判八易其稿——華團訴求的三次風暴(二)〉,當今大馬中文版,2007.08.27。

黃進發 |

馬來西亞霹靂州金寶人,英國艾塞克斯大學政治學博士,現為檳城研究院(Penang Institute)研究員。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!