十九世紀末華文報紙冒現,固有其社會政治任務,但也提供這批離散詩人發表竹枝詞、粵謳的平台,有助於體現一個以漢詩為載體的華聲漢音「想像共同體」;其中粵音閩腔巫調混聲合唱,早已吹起華夷風了。儘管這些詩詞披露「海上經驗」者並不那麼多,但不乏隔海回應在海另一方有難有事的中國動態的詩文。

文/張錦忠

2025年七月中旬,高嘉謙和我在檳城喬治市的島讀書店舉辦「談書會」。島讀特別情商〈在挑戰中綻放:馬來西亞中文出版的小規模奇蹟〉作者潘怡潔擔任新書發布座談主持人。我們各推一本書。我介紹的是許德發與我合編的《跨域越渡:馬華文學論集》,高嘉謙談他的新書《海國詩路:東亞航道與南洋風土》。兩本書都在臺灣出版,我們「回到馬來西亞」發布,也算是出口轉內銷吧。

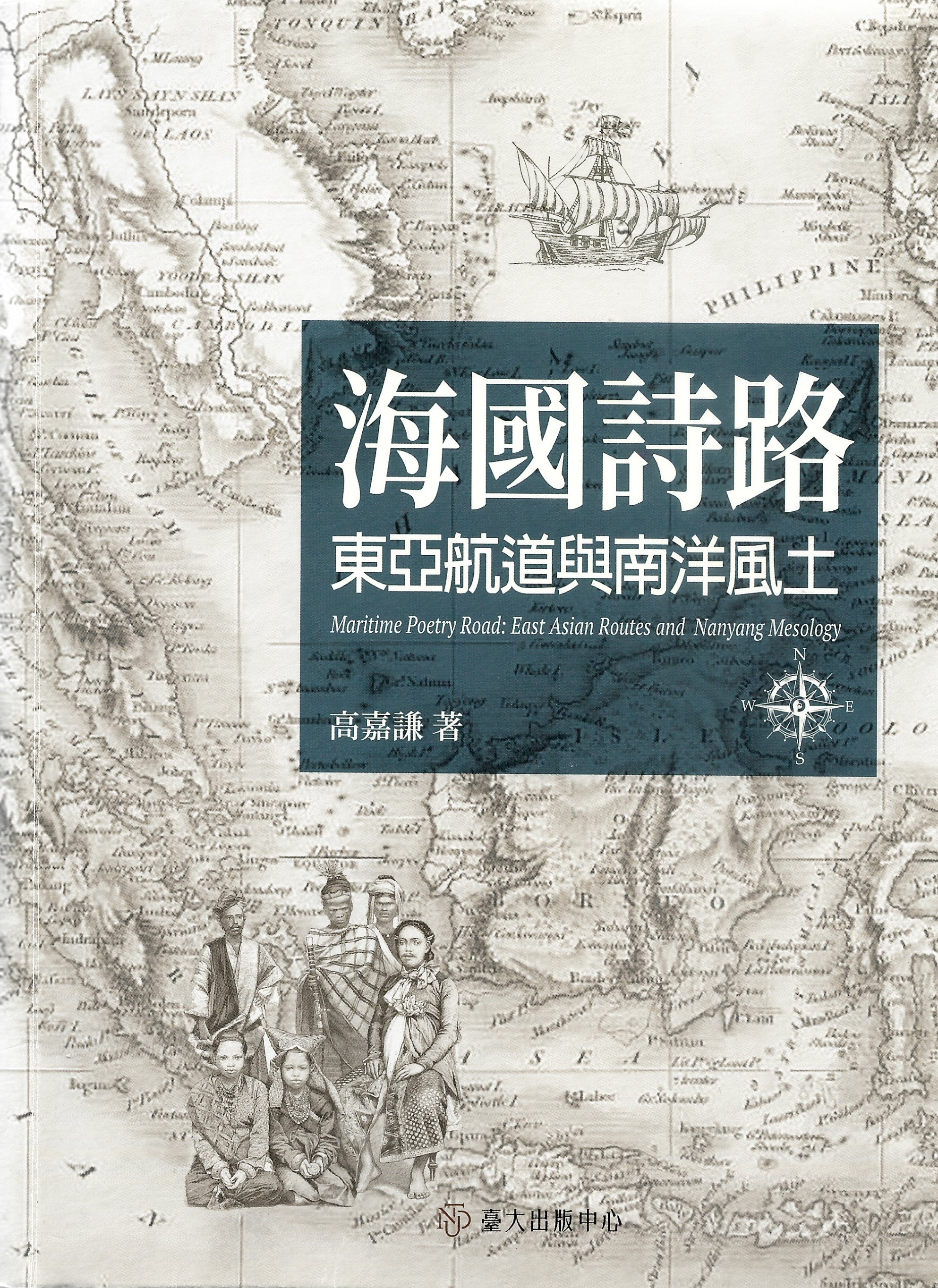

這場談書會題為「越渡詩路:文學、海洋與文化風景」,其實是從兩個書名各截二字,旨在彰顯兩本書的共同主題——「越渡」(crossing),或者「越渡」的多重意義。不過,我們並沒有忘記書名另外四個字的指涉——「海國」的「跨域」。「海國」正是高嘉謙這本《海國詩路:東亞航道與南洋風土》的重要地緣背景,其中又以航向馬來群島的南海水域受到最多關注。

作者提供

始於海洋經驗的海洋書寫

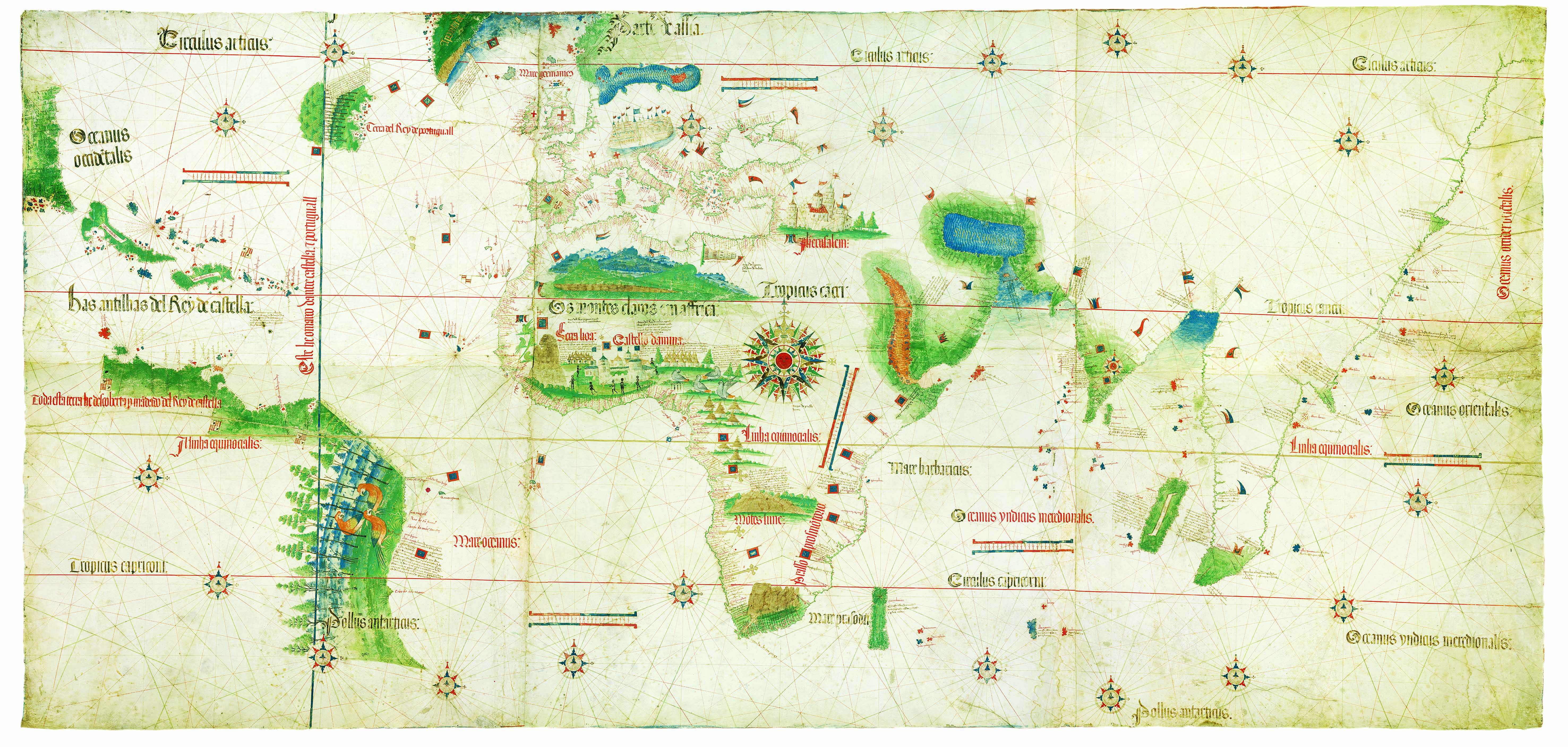

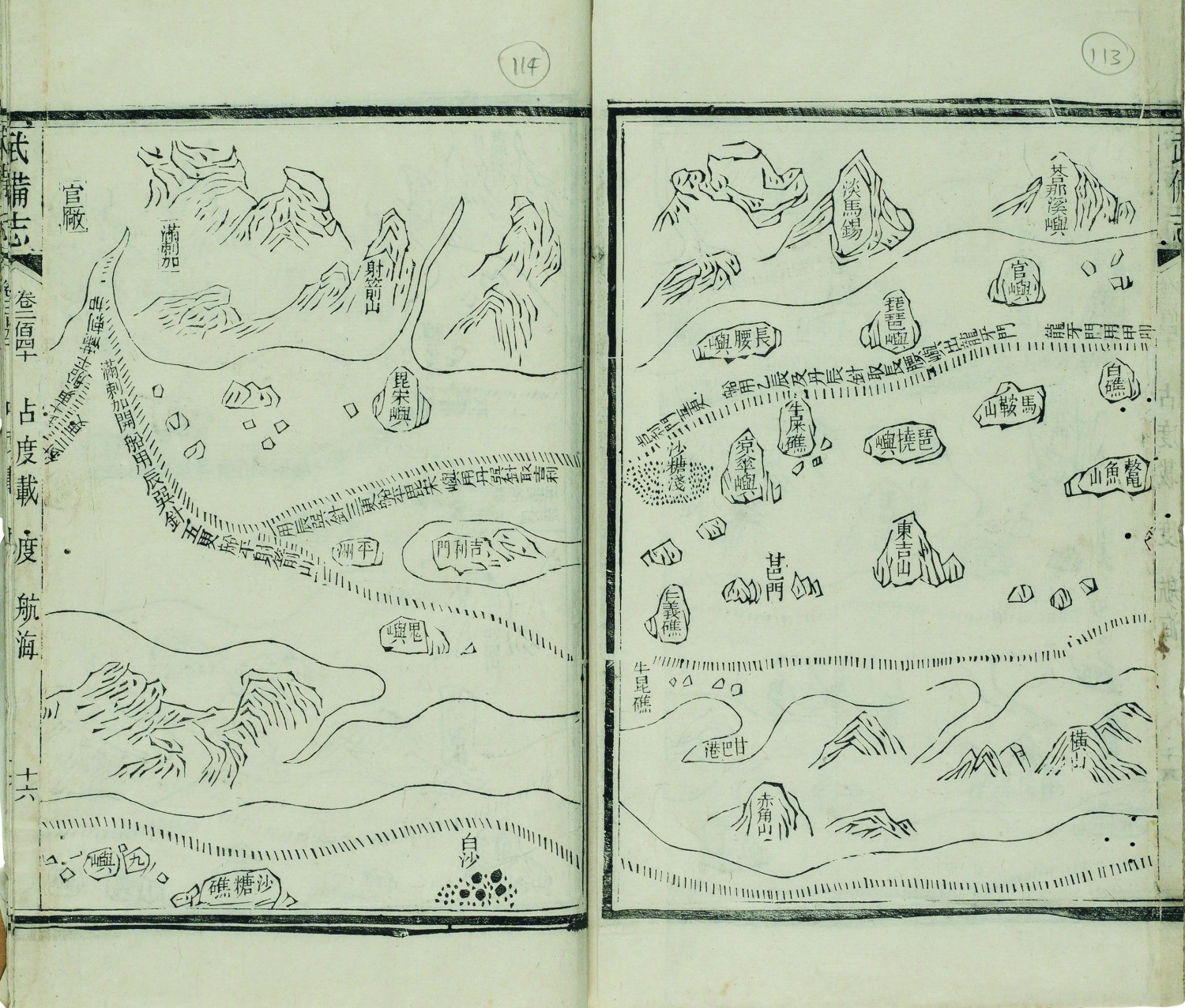

這片南國以南、跨越七洲洋的水域,以及水域以南的「馬來群島世界」(Nusantara),在十九世紀中葉以後,漸漸走入近代漢詩的視野。高嘉謙的《海國詩路》一書中「南海詩路」部分所分析的黃遵憲、左秉隆、楊雲史三大詩人,即「使節漢詩」的個案。另一部分「南洋風土」則是南洋華人的詩歌表現模式(竹枝詞、粵謳),以及「歸僑」王大海《海島逸誌》所呈現的風土流變、華夷共振,這一部分可視為華夷風論的實踐與延伸。值得注意的是,無論是使節、官員或彼時離散華人的越渡,都是經由從大洲陸進入大海洋而抵達馬來群島世界的航線,這也是海洋書寫不可匱乏的「海洋經驗」。當然,眾所周知,儘管早在東晉就有僧人法顯留下海洋經驗紀錄,之後各朝代不乏南海勝覽典籍,但最為人所知的大概是明代鄭和下西洋隨行者留下的著述,「海上絲路」與「南海貿易」更不是甚麼新鮮事。時間再往前推,上古時代的中國人並不缺乏「海洋經驗」。張愛玲散文〈談看書〉就提到考古學家發現「四千年前華南沿海居民已經有海船,在商朝以前就開始向海外發展」。

然而「海洋經驗」並非固著之物,它總已涉及離境/出海、渡海/航行、著陸/上岸的三段式行旅歷程 ,形成一道必然的「海陸軸線」。人與船在汪洋大海與大洲陸、島嶼、半島、群島、港口、碼頭、海岸、海灣、海峽、地峽等地理空間之間往返航行駐留,經驗者身份不同,在海上在陸地時間長短因人而異。《海國詩路》中的使節詩人,任期結束便北歸,他們的足跡、事蹟與記憶就留駐在出使期間所作詩詞裏頭。另一方面,福建龍溪人王大海自荷屬三寶瓏歸國返鄉後撰述 《海島逸誌》,描述南洋風土風俗,種種見聞,自成知識彙編,提供讀者一份彼時難得的「知南」指南。[1] 而相形之下,高嘉謙在《海國詩路》所論述的離散南洋文人騷客,從邱菽園到蕭遙天,莫不從寄寓所在的風土風情吸取養分,將異域經驗融入書寫主體的感知結構。十九世紀末華文報紙冒現,固然有其社會政治任務,但也提供了這批離散詩人發表竹枝詞、粵謳的平台,有助於體現一個以漢詩為載體的華聲漢音「想像的共同體」;其中粵音閩腔巫調混聲合唱,早已吹起華夷風了。儘管這些詩詞披露「海上經驗」者並不是那麼多,但不乏隔海回應在海另一方有難有事的中國動態的詩文。

南洋現場:開啟馬華文學的海洋新視閾

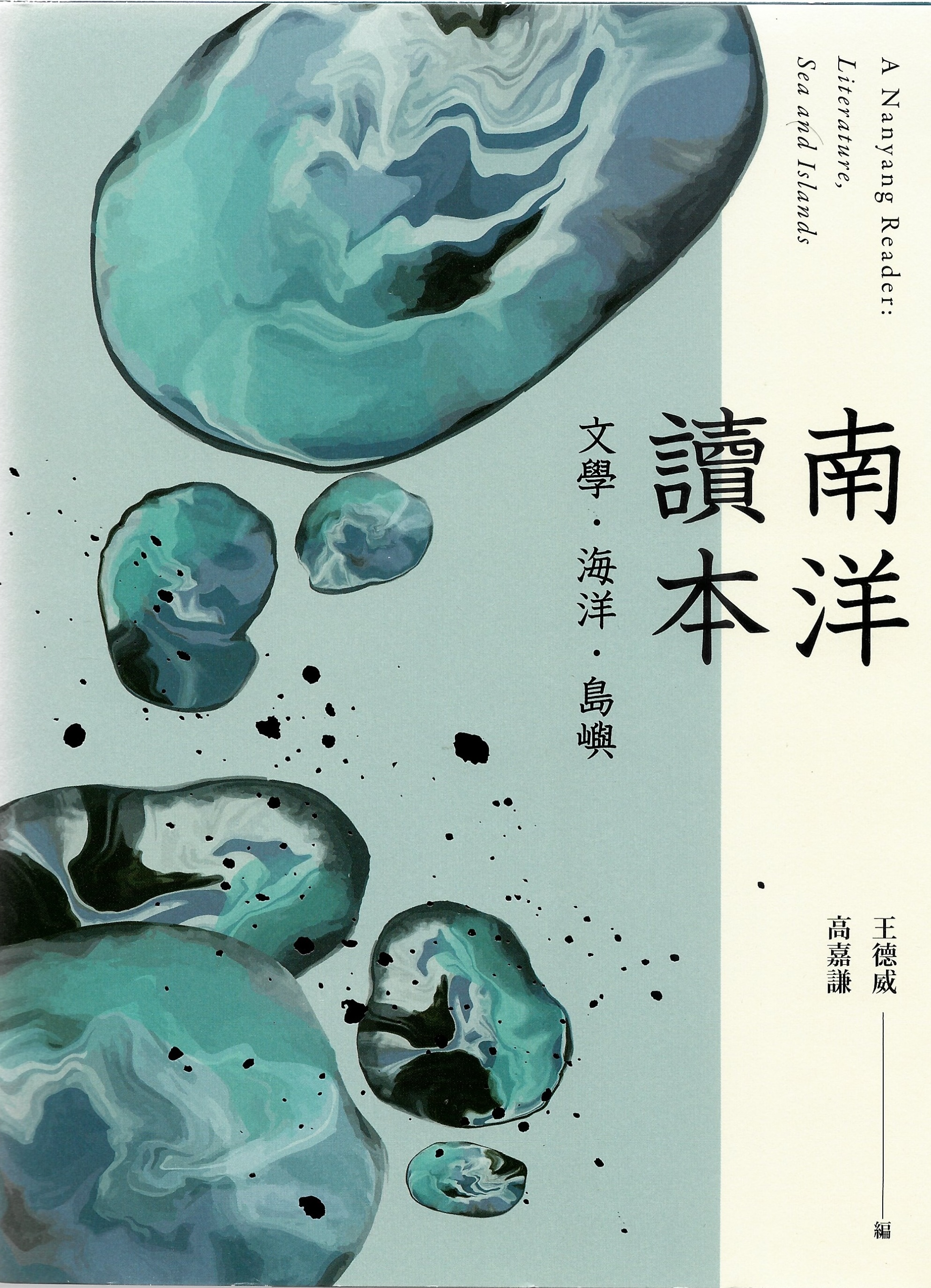

高嘉謙的《海國詩路:東亞航道與南洋風土》在2024年底出版,提供了讀者一個近代漢詩的「海洋視閾」。不過,早在2022年秋天,他就跟王德威合編了《南洋讀本:文學.海洋.島嶼》,海洋視界早已盡在其中。高嘉謙在讀本〈編輯前言〉開宗明義說道:「這是一本以海洋——海峽、島嶼、半島——為觀照的南洋讀本」,明確地指出了海洋與島嶼視角的重要,同時提醒我們,「南洋」不僅是島嶼與洲陸東南亞的前身,更是「南方的汪洋大海」。此外,這片海洋,不僅僅是海洋,而是一個「群島之海」。這個概念源自已故東加裔斐濟與作家及社會人類學家葉貝里.郝鷗乏(Epeli Hau’Ofa)的〈我們的群島之海〉(“Our Sea of Islands”)。轉換到文學之海,每個南洋文本都是一個島,於是這本「南洋讀本」即一座「文學的群島之海」。

《南洋讀本:文學.海洋.島嶼》有兩位編者的前言緒論,提出「海洋作為島嶼—半島支點」與「華夷風土」的意藴與論述框架;全書收錄不同國籍不同世代作者八十三人的文類不一的新舊文體作品近百篇(有的是節錄),書寫語言雖以華文為主,但也有若干篇譯自他語(可謂「翻譯馬華」)。書分四輯——半島、海峽、海洋、島嶼—群島,可以說是四種「南洋現場」,也可視為王德威所說的四種「以地理海洋形式作為進入南洋風土之途徑」。以海洋為島嶼支點,對高嘉謙而言,乃「陸地視野的對外延伸」,有助於打造一個「敞開水、土、風意義的多重人文世界」。而王德威迎向華語語系風潮而衍發「華夷風」理論,進一步思考風土學的考察,並將華夷風煙落定於「華夷風土」,以「華夷風土論」將理論落實與人與物的環境——南洋的人與物的環境。 [2] 當然,這就得回到面海的「南洋現場」。

高嘉謙收入《海國詩路》的〈風和馬來世界:王大海《海島逸志》的華夷風土觀〉一文,原在2021年夏天刊於《中山人文學報》第五十一期,當時他即已提出「華夷風土觀」。於是我們看到2024年的《海國詩路》,作者沿用此華夷風土觀,以東亞航道的徐葆光與森槐南、往返南洋中國的王大海、寄寓星洲的離散詩人為案例,回到南洋現場的海洋環境,敷演華夷共振的風土詩學(mesopoetics),展開當代文化理論話語的地輿批評(geocriticism)。《海國詩路》中的多篇文章,都可歸入地輿批評一脈。「風土詩學」一詞是我的杜撰,但我認為嘉謙的詩人案例不妨朝向這樣的理論發展。

作者提供

馬來西亞位於季風帶的南中國海、馬六甲海峽與柔佛海峽之間,領土包含馬來半島,檳榔嶼,北婆羅洲,以及周邊大小不一的離島,可以說是多面環海,形成獨特又豐富的海洋環境,人民生活、城鄉風貌與家國歷史,莫不與海洋密不可分。我們追溯馬華文學的開端,不難發現那是一個離境與離散的開端。使節、文士、華工在不同的時間節點,經過海洋行旅而先後抵達南方水域的口岸。爾後這些馬英小說家歐大旭(Tash Aw)所說的「碼頭的陌生人」,或駐留或落腳或歸返。然而海洋經驗總是創作者所書寫的文學作品的重要元素。這些作品擴展了文學的海洋視野,也形塑了一個馬華文學的海洋世界。有了《海國詩路》與《南洋讀本》所開啟的關注與視閾,這個多元匯聚的馬華文學海洋世界,就有待我們去「重新發現」了。

[1] 麥都思[Walter Henry Medhurst]1849年英譯本《海外的中國人:馬來群島散記》[The Chinaman Abroad, or, a Desultory Account of the Malayan Archipelago, Particularly of Java]的功能則有別。麥氏迻譯此書,旨在以之為「東西世界彼此溝通的橋樑」,意即讓西方讀者知道海外中國人怎麼看西方人。

[2] 王德威的華夷風土論述,除了《南洋讀本:文學.海洋.島嶼》的導論之外,另一版本見〈華夷風土論〉,《中國現代文學》no.40 (Dec. 2021): 1-17 [chinese-modern-literature.github.io/ content.html]。

張錦忠 |

馬來亞獨立前一年生於彭亨關丹。國立臺灣大學外國文學博士,高雄國立中山大學外文系教授退休,目前為該系約聘研究員,研究議題多涉及離散論述與馬華文學。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請按贊和追踪當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!