《大系》的編年體系提供了一套時間序列和脈絡,供我們了解馬華文學整體前後的發展過程。這一編列的方法,是我們認識歷史時空的一個重要參照與借鏡。方修的文史學有其侷限,但於學術研究而論毫無疑問起了一個知識範式的建構作用。

文/曾維龍

「馬華文學」是否存有邊界?「馬華文學研究」又是否存有邊界呢?

2000年我從中國畢業回來後,沒過幾年就申請馬來亞大學碩士課程,拜在謝愛萍老師門下,研究和探討1990年代華社知識分子的評論寫作。當時面對的一個問題,即二戰後的馬華文學樣貌究竟如何?

相對中國大陸而言,因為豐沛的研究人員和學術梯階,各層次的文學史、文學樣貌、文學經典都有著充分描述和討論。然而馬華文學長期缺乏充分學術支援與條件,許多問題依然懸而未決。譬如戰前的馬華文學有哪些作品?有哪些作者?曾經出現過文學思潮嗎?戰後的馬華文學如何恢復生氣,如何在風雲詭異的年代裡見證馬來亞立國的前後?等等問題。

《大系》知識範式與馬華文學主體性

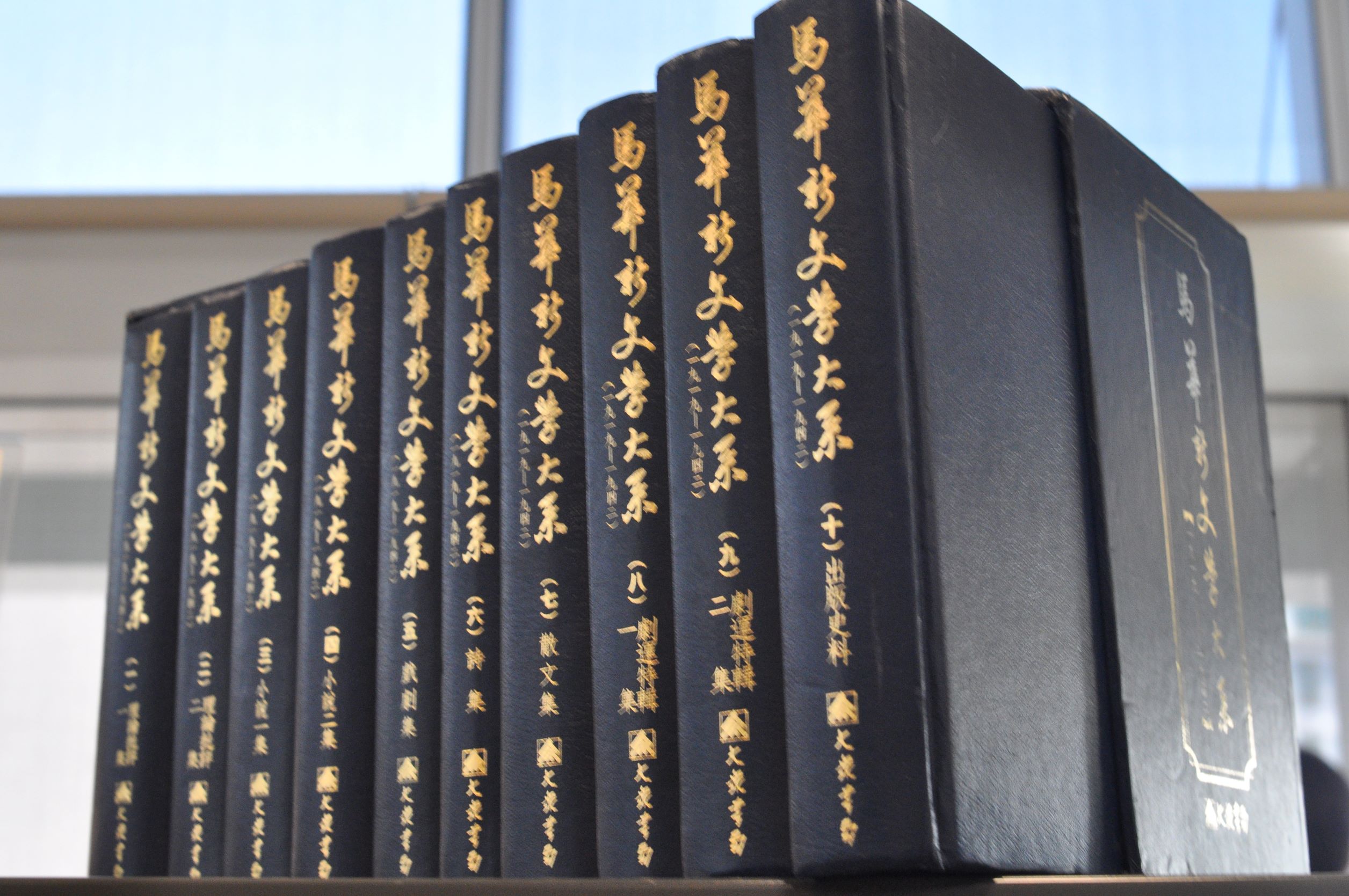

1950年代末至1960年代期間,上述議題有人關注,有人整理。這裡可從方修編纂的十冊本戰前馬華新文學《大系》談起。這套《大系》仿照1935年中國良友出版社的《大系》體系編撰。內容按文類區分,再由當時文壇領袖和學界先驅為每一單冊撰寫序文。這些序文總結了中國1917年「五四」新文化運動以來的文學成果,構成了現代文學史的基礎。方修從現實主義文學史觀出發,在報章文學副刊的作品基礎上有意識地進行篩選。那意味著,不符合其文學史觀的遺珠恐怕也很多。

戰前《大系》之後,方修持續編了戰後馬華新文學《大系》。規模遠不如他十冊本戰前《大系》宏觀,加上戰後馬華文學活動和創作更為多元,馬來亞建國期間的風起雲湧和冷戰格局、現代主義文學逐步挪入本土。方修的方法論無法全面處理馬華文學眾多議題。許多1960年代後出現的文學結社,方修或來不及收錄在文學大系中,或有意忽略,以至於他所編纂的戰前和戰後馬華文學史呈現斷裂關係。

或許我們對方修的文學史觀不認同,然而《大系》的建構讓我們可以從「作者—作品」的實證角度,建構一套我們所能認知的馬華文學知識體系。另一方面,《大系》的編年(歷時性)體系也提供了一套時間序列和脈絡,供我們了解整體前後的發展過程。這一編列的方法,是我們認識歷史時空的一個重要參照與借鏡。方修的文史學有其侷限,但於學術研究而論毫無疑問起了一個知識範式的建構作用。

因而方修如此概括「馬華文學」,指「馬華文學」是以馬來亞地區為主體,「反映星馬以至南洋地區的現實,富有南洋色彩的。…… 反映與星馬地區有著密切關係的現實或問題,直接或間接表達了當地人民的願望」作品。在這定義中,他確立了清楚的標杆,「一般研究中國新文學的學者,都公認中國新文學所以異於中國舊文學,乃因其代表了一個嶄新的時代,在基本精神、領導思想、寫作物件三方面,各有其特點的緣故。馬華新文學固然是以星馬地區為主體,但他所處的時代背景、社會性質,都與中國相仿…… 」[1]。

方修的概括嘗試說明存在於馬華文學的核心價值、源與流的問題。方修所述,實際上就在為馬華文學的主體性作一界定,包括研究對象、研究範疇等問題。因此,他的《大系》以「新文學」命名,一方面與五四新文學相呼應,二來與「舊文學」(反殖、反封建)相區隔,並由此建立一個研究範式,用以解釋現實主義文學如何在星馬文學場域中建立其傳統。林建國曾為文《方修論》,嘗試從現代性的角度闡述方修的研究,而非僅僅糾結於論其「主義」即基於此。

如何重新繪製「馬華文學」的邊界?

「文學」是否有邊界?從創作角度而言,文學想象力不該有界限。研究者對文學研究的目的自然是把這一想象力更能充分地闡述,讓讀者領略文學的樂趣和意義。然而這一前提是,我們對作品和作者有了一個基本的認知框架。上面重提方修的目的和意義即在於此。我之所以能對戰前的馬華文學有所理解,正因為方修所編撰的《大系》和文學史。

因此,評價方修,除了要看他編撰的內容,還要看其方法與知識體系。1970年代,他亦於新加坡國立大學開設馬華文學課程。1980年代當董教總開始承擔研發獨中課程,方修的《馬華文學簡史》成了華文課程一部分。易言之,方修的文學史進入了建制過程,這一建制過程對「什麼是馬華文學?」或「馬華文學是什麼?」有著重要意義。方修為「馬華文學」提供了一個具有認識論意義的邊界和範疇。我們可以沿著其腳步繼續前進,或從他的腳步中再尋找另一路徑去往他方。

重論方修上述貢獻,主要是基於1990年代之後直到當下,「去地域中心化」、「後國族化」的討論,反而模糊了馬華文學主體性。作為一位在地的教育者、研究者,我如何回應一位中學生、一位小學生「什麼是馬華文學?」、「為何要閱讀馬華文學呢?」

1960年代之後,馬華文學場域有著許多變化。1996年以後隨著高等教育領域的開放,也出現越來越多的中文系。馬華文學課程也不拘囿於方修的文學史。特別是在台的馬華學者如張錦忠、黃錦樹、陳大為、鍾怡雯的介入,相應的論述和文選成果也趨向多元。這些累積性的成果是否足以為我們重新繪製「馬華文學」的邊界呢?答案是肯定的。

特別是近幾年來不斷有80後、90後的年輕作者出現。50後的冰谷、李宗舜、陳蝶、陳政欣等至今創作不綴。60年後的賀淑芳開始集中長篇小說創作,早期的短篇小說開始轉譯他國語言向外傳播。方路的創作策略時有調整,從早期受到楊牧的影響直到當下形成自己的風格,至今還在突破中。還有70後的龔萬輝長篇小說《人工少女》讓人驚艷等等。

重新為這馬華文學研究確定一個新的邊界,是研究者應當面對的課題。

[1] 詳見〈總序——馬華新文學簡說〉,方修編:《馬華新文學大系(1919-1942)》(共 10冊),香港:世界出版社,1970 年至1972 年出版,2000 年再版,頁 3-4)。

曾維龍 |

中國廈門大學文學博士,馬來西亞拉曼大學中華研究院助理教授。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請按贊和追踪當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!