培養馬來西亞的華語非虛構寫作,也不一定非得仰賴海外的合作。從舉辦多年的花蹤文學獎,以及各會館、基金會等民間組織設立的出版補助,可見我國華社依然是有能力去推動的,惟缺乏的是更雄厚的資源及策略性合作。

文/杜晉軒

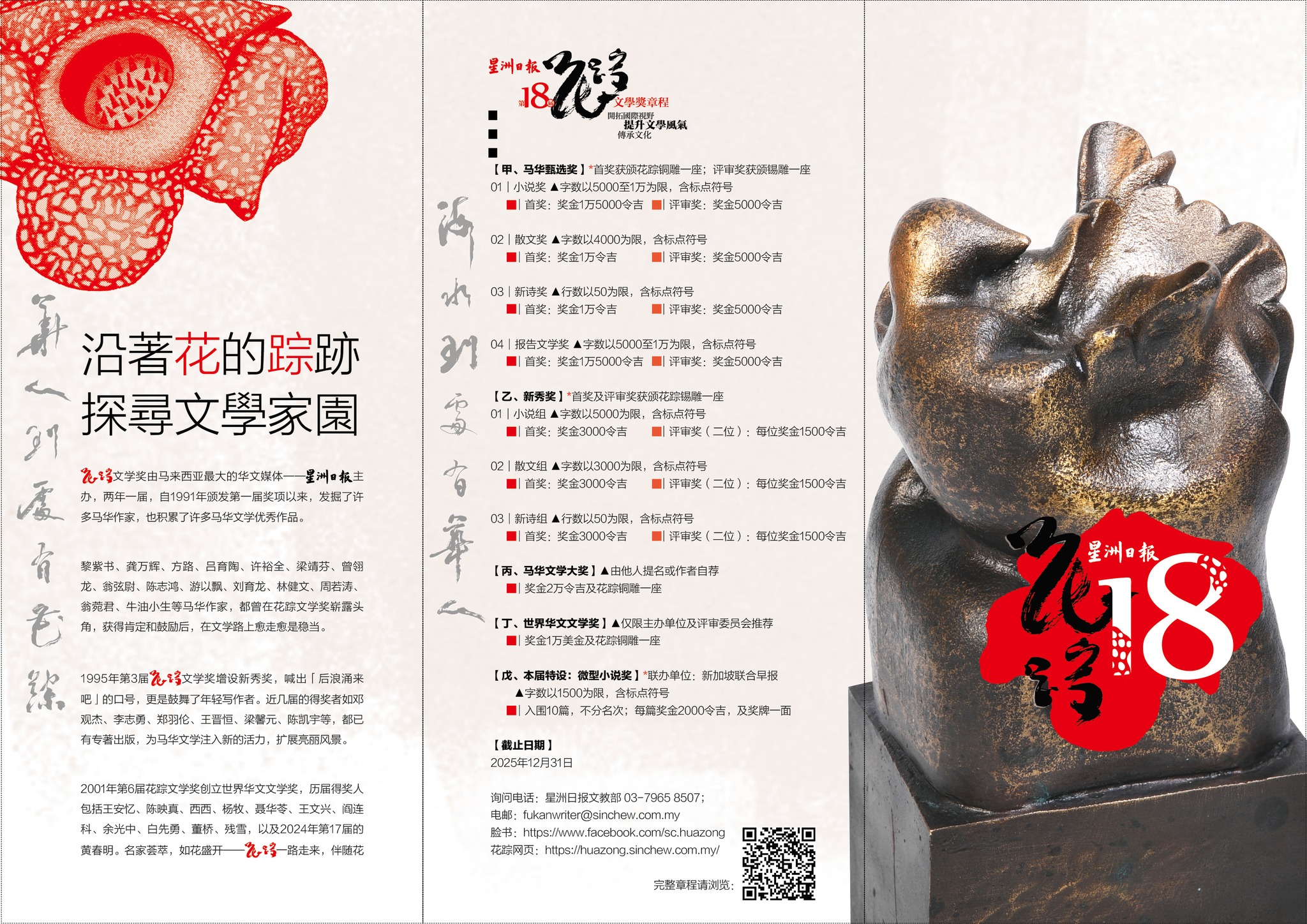

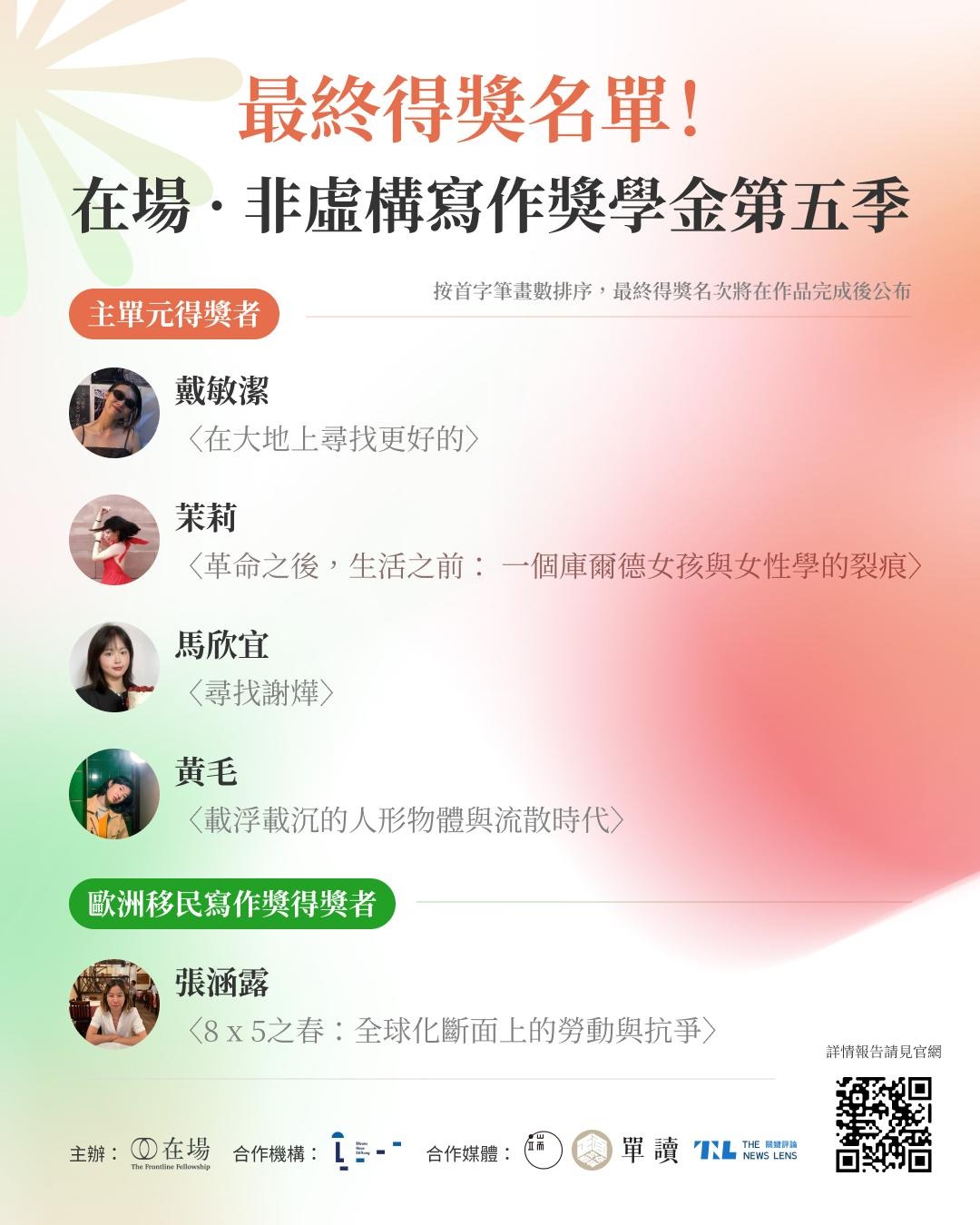

最近第五季「在場 · 非虛構寫作獎學金」落幕,而我國第18屆花蹤文學獎徵件在7月開跑。前者代表的是近年在中國、香港、台灣等所謂「大中華圈」的一個相當具代表性的華語非虛構寫作的徵件與輔助平台。後者被視為馬來西亞最高榮譽的華語文學獎項,其中設有「報告文學獎」,也有一定的份量。

筆者受邀擔任「在場 · 非虛構寫作獎學金」(以下簡稱「在場」)的五季初審,也在前年首次獲邀擔任花蹤文學獎的「報告文學獎」初審。在這裡撰文分享個人對目前我國華語非虛構寫作領域的淺見。

相比近年中港台的官方或民間組織,已有相對多的資源去支持新手或有經驗的新聞工作者投入長時間的非虛構寫作;儘管我國華社也有一些單位提供資金補助供申請,但似乎只停留於出版補助上的支持,對於讓寫作者和媒體平台、出版社的媒合,仍有進步的空間。

馬來西亞華語非虛構寫作的「不在場」

在擔任花蹤文學獎的「報告文學獎」初審過程中,曾有評審提到第17屆的「報告文學獎」的收件量算不錯的。之前徵件數並不多,也有良莠不齊的情形。因此才有其中一屆「報告文學獎」首獎從缺。

筆者觀察到,相比國內存在不少文學獎,甚至培養新秀的文學營,但屬於非虛構寫作範疇的「報告文學」,相關獎項則鳳毛麟角。而且,寫作者的養成,可能有賴於自身擁有多年新聞工作經驗的記者,或相關人文科系研究生的論文改寫為報告文學作品。

目前我國華語非虛構寫作場域的狀況是,已有最後端的「報告文學獎」存在著,而儘管也有屬於前端的補助機制,但仍有賴於非營利的民間組織推動。而且依然得徵求贊助,如林連玉基金屬下的「文化資產保存基金」。反觀財力雄厚的企業對培養作者、內容的投資是缺位的。

根據筆者目前收集到的資訊,非營利民間組織如雙福文學出版基金、石秀蘭基金會的出版補助,以及由大陽光圓夢基金與元生基金會共同推動的《挺藝文8.0萬紫千紅》補助,也支持寫作出版。

▲「挺藝文7.0」籌募的十萬令吉資助金惠及39個藝文團體與工作者。

圖/星洲日報

其實馬來西亞並不缺有潛力的華語非虛構寫作者,而是缺乏平台與更多的資源去支持。媒體與出版社不能只被動地等待有潛力的寫作者投件,或仰賴出版人、意見領袖的光環出傳記、文集而已。此外,據悉部分國内的補助資金,是限制於用在出版成書的環節。但,對許多寫作者而言,其實更需要的是在前期的田調費用,如交通費、交際費、購買文獻的材料費,甚至是全職寫作時的生活費。

非虛構寫作之所以高成本,是有賴於寫作者得花長時間去田野、文獻收集或進行口述歷史的彙整,寫作者往往需要長時間投入,甚至得在「失業」的情況下全心寫作。而在台灣,寫作者能有機會在不保證有出版社青睞的情況下,可能申請到民間或官方的補助,以在沒有資金壓力的條件下寫作。

如何與中港台作家「競爭」?

非虛構寫作的興起,是源自於上世紀60年代從美國開始的「新新聞主義」(New Journalism),除所書寫的是百分百的真實,更強調以人物為核心,透過文學技藝的手法,將故事寫得深入和動人。因此相對新聞學中一般強調的「5W1H 原則」,以平鋪直敘的方式寫新聞,非虛構寫作的文學性能讓讀者對故事的核心價值產生共鳴。

根據台灣媒體人李志德的觀察[1],在台灣民主化初期,在陳映真的《人間雜誌》影響下,台灣曾有一波報導文學書寫的浪潮,但80年代後開始走下坡,報導文學的高製作成本,讓利潤漸少的媒體不願投入長篇報導。

隨著進入社群媒體時代,媒體機構為了追求即時新聞與點閱率,而求推出更快、短的能抓住讀者眼球的內容。不過李志德也注意到,由於網路空間的潛力就是「容量無限」,以往長篇報導放到報章上會有字數限制,而網路的誕生也給長篇報導帶來了存在的空間,因此在2015年前後,中港台就開始出現了專門提供深度報導空間的媒體網站,如中國的《介面新聞》、香港的《端傳媒》、台灣的《報導者》等。

筆者認爲,近年中港台興起的網路媒體,也提供了我國非虛構寫作者發揮的平台,不時能看到他們的報導文學在海外中文媒體刊出;相對地,海外中文媒體也給予較高的稿費。在我國,儘管花蹤文學獎已設有報告文學獎多年,但國內對非虛構寫作的相關討論並不多。我國的多元族群、文化與宗教的國情,並不缺乏值得關懷的人文課題。甚至已常見在國內各中文媒體的深度專題報導之中,但可能面對著版面字數的限制,限缩了進一步探討更深層次問題的可能。而且對追求營利、即時性、點閱率的媒體機構而言,投入更多資源在長篇報導並不一定換來高回報。

在2021年,由中國出生、曾居住香港多年,目前定居台灣的媒體人張潔平所推動的「在場」,成為了近年相當有指標性的非虛構寫作獎學金。「在場」的獎學金並非獎勵已完成的非虛構寫作作品,而是透過徵件活動,讓有志進行長篇報導、出書的寫作者提交寫作計畫。再由有相關經驗的資深媒體人、作家、出版人擔任評審,獲選的寫作者能得到高額的補助金進行寫作。而沒能入選,但有潛力的寫作者,也有可能獲得「在場」的協助與出版社、媒體機構作媒合,探討進一步合作的可能。

在張潔平的邀請下,筆者有幸擔任了五季初審的書面評審。儘管筆者不一定會獲分配審查每一份關於馬來西亞或東南亞課題的計劃書,但投件的馬來西亞人確實是越來越多的。不過,「在場」舉辦五季以來,並沒有任何馬來西亞華語寫作者得獎。

前陣子筆者和張潔平交流時探討了上述現象,難以否認的是,儘管馬來西亞的申請者的題材相當多元化,有關注自身族群認同的課題,也有回應當下該關注的普世價值議題。但,當面對中港台的申請者時,中港台申請者的計劃書完整性與寫作能力上更勝一籌,也往往更容易被青睞。根據「在場」的徵件方式,初審過程是收件截止後,30 位評委於一個月內審核寫作計畫書和試寫稿。評估標準包括主題的重要性與稀缺性、計畫書的完整性和可操作性,以及試寫稿所反映的文字和邏輯能力。最終選出10名入圍者進入面試環節。

剛落幕的第五季「在場」收到了200多份提案。主辦方在活動結束後於官網以區域劃分,展示本季收到的相關提案主題之「群像」。例如,馬來西亞是「作為複數的馬來西亞日常」,主題包括[2]:

- 馬來西亞酷兒社群如何應對盤根錯節的宗教、族群文化

- 非典型馬來西亞華人父親的故事

- 通過救助流浪動物構建身份認同:伊斯蘭教法與華人信仰的衝突

- 從否定到接納:一個馬來西亞同志的心路

- 傾聽馬來西亞失胎家庭被剝奪的哀傷

- 馬來西亞同女與跨女的同婚經歷

上述主題,不一定常見於本地主流媒體,確實也需要寫作者投入更多心力進行非虛構寫作。

筆者和張潔平都認同,馬來西亞申請者的主題相當多元化,是「主流」的中港台華語媒體或出版圈鮮少關注的課題,有值得書寫的價值;但另一邊廂,隨著後疫情時代的中國政經局勢劇變,盛世下的經濟放緩,許多中國人選擇「潤」出,這些記憶與遺忘之鬥爭的敘事,讓這些主題在「重要性與稀缺性」上更受關注。

另一方面,由於中國媒體與出版圈多年來都有在推動非虛構寫作的文化,來自中國的申請者多不乏有經驗的寫作者。港台的申請者不少是媒體人背景,或有一定的學術底蘊。中港台申請者的寫作能力多有一定水準,而馬來西亞申請者則顯得相形見絀。儘管如此,我們都認為,仍有必要把更多屬於東南亞的課題,讓更多華語圈寫作者關注到。

其實東南亞並不缺乏值得關注的議題與故事。在過去幾季「在場」的申請者中,就有一些中港台申請的計劃書主題,是探討他們與東南亞的故事,如在東南亞從事灰色產業的中國人、在東南亞的中國底層勞工、探詢家族南洋故事的歸僑後代等。而在馬來西亞,有許多流落至此的難民,也有許多馬來西亞人在東南亞國家間流動,儘管有的是屬於灰色產業的故事,但都是值得深入去探討的課題。他們的故事或許也在等待著被人書寫。

如何建立培養機制?

針對東南亞國籍的華語寫作者難以和中港台競爭的情形,張潔平和筆者有討論到,或許未來「在場」可朝向與東南亞的出版社或媒體合作,引入更多資源,於「在場」設立專門的東南亞獎學金,以讓更多屬於東南亞人所書寫的東南亞故事被看見。

當然,培養馬來西亞的華語非虛構寫作,也不一定非得仰賴海外的合作。從舉辦多年的花蹤文學獎,以及各會館、基金會等民間組織設立的出版補助,可見我國華社依然是有能力去推動的,惟缺乏的是更雄厚的資源及策略性合作。

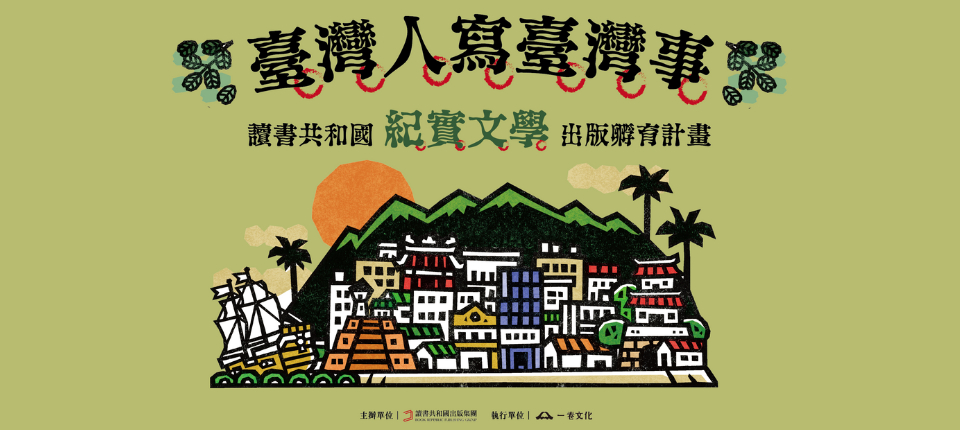

以「在場」的模式為例,或許可以有組織搭建平台,與本地媒體、出版社共同推動非虛構寫作的獎助金補助,讓申請者意識到該徵件活動最終是有機會獲得出版或刊登的。即使不採取「在場」的模式,而是由媒體機構或出版社自行推出發掘新秀的計劃,也是有模式可循。例如,台灣鏡文學去年開始舉辦「鏡文學工作坊」,招攬有潛力的學員進行春文學與非虛構寫作的培訓。而出版社方面,台灣知名出版集團讀書共和國今年初發起「#2025臺灣紀實文學出版孵育計畫」。

最後,筆者觀察到自疫情後,我國華社的會館、基金會等民間組織,或是設有中文系的公私立大專院校,興起舉行推廣認識我國華人歷史文化的線上或線下實體活動,如講座、實地導覽、工作坊等。這一定程度上對推動大眾、新生代華人認識自身族群、國家是有正面影響的。但如何持續承接他們的興趣之火,進一步實踐報告文學之果,那國內的民間組織與專業社群包括大專院校、出版社與媒體機構,就有必要投入更多資源予非虛構寫作領域的建設了。

[1] 詳見https://feja.org.tw/62459/。

[2] 詳見https://www.frontlinefellowship.io/5th。

杜晉軒 |

畢業於台灣大學國家發展研究所、世新大學新聞系,目前旅居台灣從事媒體工作,正研究台灣戒嚴時期遭政治迫害的東南亞華人的故事。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請按贊和追踪當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!