戰後五〇年代,培養民族意識與去殖民化成為馬來亞立國的主要目標與策略。經濟上,殖民主義者獲得移民中介商的支持仍掌控大部分經濟利益,馬來—土著在政治的主導下,在文化層面追求馬來主權,以取代殖民者統治時期設計的「馬來亞化」政策。移民群體從戰前的中國化形態過度到冷戰時期的馬來亞化(Malayanization),因應策略亦因意識形態不同而有所差異——左翼的鬥爭方式強調階級語言與服務對象,與香港南來的作家/出版社的方法有所差異。這一點鮮少受到關注或被簡單化處理。殖民政府在戰後初期加速推行馬來亞化計劃,實際上與戰後宏觀國際政治形勢發展緊密相關。冷戰於一九四七年在東歐掀開序幕以後,很快地便衝擊東南亞區域。易言之,東南亞各殖民地在經歷了太平洋戰爭後,轉眼又迎來了東、西方的冷戰衝突,卻為新興獨立國增添了許多不確定的因素,至今這些問題仍懸而未決。

【文/莊華興】

馬來文學

在多元民族的第三世界國家,建國時期文學也是功能文學(functional literature),文學僅僅作為一種手段,而目的是非文學的。作家們出於解殖化、建立新的民族自信與文化認同,不自覺地擔當起「反抗者」或「捍衛者」的角色。馬來文學在一九五〇年適時出現五十年代作家行列(下稱ASAS 50),推動反殖民主義鬥爭,是最鮮明的例子。小說集《鮮花怒放》(Mekar dan Segar)所收的九位作者共十七篇小說最能詮釋上述觀點。譬如克里斯馬斯的小說《瓜拉瑟曼丹的小領袖》(Keris Mas,“Pemimpin Kecil Dari Kuala Semantan”),描述一位性格堅毅的民族主義者Hassan,在後戒嚴時代面對鬥爭的兩難——選擇和執政者合作,或者走入森林繼續戰鬥。烏斯曼阿旺的《一九四八年以後》(Usman Awang, “Setelah 1948”)描寫偏僻山村的農民Dolah凌晨被軍警帶走,留下無助的妻子和幼兒的故事。事後村民們說Dolah因觸犯緊急法令被扣留。作者試圖以平和的敘事語調控訴緊急法令衝擊鄉民的和諧寧靜的生活,顯然這是對戰後重返馬來亞的殖民者實行的鎮壓手段作出無聲而憤怒的抗議。年輕時代的A. Samad Said曾用筆名Asmal,《渴望成為學問家》是他的作品。青年主角Arif渴望成為進步的學問家,他自認為人民寫作而自豪,卻發現自己過去對人民群眾的形容與概括欠嚴謹,譬如過去使用的詞彙orang ramai(眾人)寓意空泛,後來發現正確的詞彙是masyarakat(社群)。面對印尼人在新加坡熱血沸騰的群眾演說,主人公學習到了一些進步詞彙如深淵(kancah)、鬥爭(perjuangan)、普羅列塔(proletar),並認為這是成為大學問家首先必須具備的條件。編者阿斯拉夫(Asraf)在前言中做了說明,對於新世代年輕作者急於表達自由心理的渴望而導致敘事語言的失序乃至錯亂,而它又往往被視為創新,並言小說選集的編纂恰恰是為了糾正人們的誤解。

簡言之,戰後的馬來亞面對一個新的社會氛圍,需要一套新的語言與敘述方式,而ASAS 50的年輕作者掌握了時代的脈搏,並通過他們的革新精神在語言上進行實驗。無法否認的是,上述作品確有很大的功能性成分,這是時代造成的局限所致。今日的讀者不僅可以從該小說選感知獨立前夕ASAS 50作家的積極浪漫主義精神,亦不難發覺他們使用的語言有異與戰前的馬來文學,其中不僅吸收了當時流行的左翼語言,在很大程度上也受到印尼—馬來語的影響。一般人只留意到ASAS 50的左翼語言,而忽略了印尼語的影響與作用。在兩種語言形式的交融下,有效推動了本國馬來語的現代化進程,戰後的馬來語有更大的能力表達抽象性與邏輯思維,其影響可見一斑。此外,彼時左翼氛圍也加速促成區域社會—政治力量的結合,以及思想的流通與傳播。從《鮮花怒放》可窺見自戰後至獨立前夕,新世代馬來作者的基本精神面貌與語言革新嘗試,是一部珍貴的文獻。

▲左為林玉玲,右為黃培南。拍攝於二〇一八年新加坡作家節。(來源:ArtsEquator)

▲左為林玉玲,右為黃培南。拍攝於二〇一八年新加坡作家節。(來源:ArtsEquator)

馬英文學

馬英文學的萌芽較晚,它誕生於一九四九年新加坡馬來亞大學英文系創系以及萊佛士學會出版的一本文學刊物《新釜》(The New Cauldron)。面對戰後新局勢,馬英文學的誕生一方面非常依賴殖民勢力,同時亦促發民族主義思想的萌芽。黃培南(Wong Phui Nam)即出現在這個年代。黃培南出生於吉隆坡的一個峇峇家庭,在峇都律小學與維多利亞書院受教育,然後負笈新加坡的馬來亞大學深造。他選擇以英文創作,面對國家教育體制的轉換以及國家文學對英文文學的排擠,他沒有選擇出走(如余長豐,Ee Tiang Hong移民澳大利亞,一九六〇年代末林玉玲,Shirley Geok-lin Lim亦放棄馬大學籍赴美深造,繼之入籍)。他自認沒有文化歸屬。他以英文書寫,卻只賦予英文實用性(practicality)意義及其被廣泛運用的緣故,他深刻了解到自己的詩與人生經歷自然不屬於華人文化的一部分。他感覺自己來自失根文化的家庭,「石質廢棄物」(stony rubbish)成為他的詩作常見的意象。就這一點,詩人對個人身份與外部世界的體認可謂極之深刻與誠懇。吊詭的是,面對國家,黃培南卻質疑馬來西亞人未發展成擁有共同文化的國族(nation)。他經常詬病馬來西亞人與其他外來文化的聯繫,多過發展出一個共同的國家文化。這和馬來學者/文化人——他極力批判的觀點驚人地相似。黃培南不會不了解,在此時此地或在現有制度下,一個內在連貫且統一的文化最終將以何者的文化為尊?現有的國家文化依然強調「馬來—土著文化為核心」(teras),其他族群文化與國家文化的結合只能是在「合情合理」的前提下被接納(if elements from other cultures are judged suitable and reasonable they may be considered Malaysian culture)。這恐怕是後殖民馬來西亞作家的盲點,也包括不少所謂華裔文化人。作為馬英作家,黃培南的反抗方式是持續以他的創作,以及扶持年輕作者,發出馬來西亞的聲音(Malaysian voice)。毫無疑問,黃培南作為建國時期的英文作家是愛國的、(馬來【西】亞)民族的,但他對文化建國的理想(即追求共同的文化)與自己堅持的寫作媒介語如果不是矛盾的,至少是互斥的、齟齬的。孟加拉籍教授Mohammad A. Quayum認為,馬英作家最艱難的挑戰是「關於其創作媒介。馬來西亞是一個多元文化、多語言的社會。其中英語是一小群歐亞人和受過英語教育的中產階級使用的邊緣性語言之一。由於其與殖民統治的歷史聯繫,該語言從未能夠完全超越它所援引的許多壓迫和剝削形象,從而與該國絕大多數人建立牢固的文化和情感紐帶。此外,其語言的根基淺,不足以讓文學自由蓬勃發展,語言使用群體也不夠廣泛,故無法提供文學發展所需要的政治和知識支柱。……獨立後採取的語言政策無疑地使情況更為複雜。一九六七年通過的《國語法令》和一九七一年的《修正案》旨在通過使用共同語言來統一國內的種族分裂,但這對英語或使用該語言的寫作人來說並非好事。它造成許多受英語教育的作家感覺被異化和被邊緣化,同時扼殺或威脅了他們的創造力。」(Quayum, Mohammad A.,2003,183)

上述觀點是否足以闡明問題的癥結,尤其是把問題完全歸咎於創作媒介語的選擇與堅持,以及把它和境外同源語的關係作切割而不談如何取用與轉化。受篇幅與本文主題所限,容或另文探討。

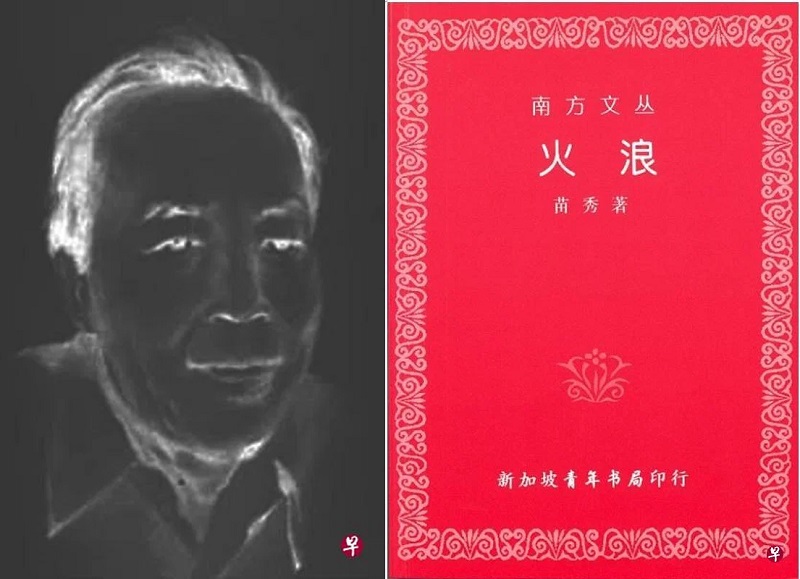

▲左為畫家筆下的苗秀。(來源:聯合早報)

▲左為畫家筆下的苗秀。(來源:聯合早報)

馬華文學

馬新華文學基本上也在同一個思想脈絡上發展。苗秀的《火浪》描述華族知識分子在二戰後的在地化思想的萌芽。韋暈的作品則更為委婉,他刻畫離散群體與在地化協商之餘,無法排除的殖民因素,因此便有了吞吞吐吐的書寫風格。敘述那個年代,韋暈無法不聚焦華人新村,其小說透過描寫村民的流離失所,間接揭露殖民者的不得人心。《白區來的消息》的主人公梁牛從扣留所釋放回到新村以後,得知妻子與他人相好,遂選擇投海自盡。《印度洋的守候》亦遵循類似的敘事結構。扣留營、新村,實際上是一個相聯繫的社會—政治符號,研究戰後馬來亞歷史的學者對它所代表的意義並不陌生。

至一九五六年,新加坡出現愛國主義文學運動。觀止(方修)在總結一九五六年的馬華文藝界說:「這口號是主張文藝作者應該熱愛馬來亞,改變僑民觀念,悉力參加本邦獨立建國的偉業,其意義和星馬一些政要的號召人民效忠本邦,是差不了多少的,更可以說是文藝界對於這種號召的響應。如果單就文藝部門看來,則是戰後所提出的『馬華文藝獨特性』的口號的進一步發展。『愛國主義文學』在文義上是比較『馬華文藝獨特性』更為明確的,它不但能夠顯示出文藝作品馬華化的特點,而且標示出文藝作者和當地獨立建國事業的密切的關係。」(觀止,1957.01.01)

顯然,兩者的政治性內涵多過文學性。「馬華文藝獨特性」強調南來作家從書寫祖國(中國)向居住地過渡,屬寫作題材與書寫意識的轉向;「愛國主義文學」更突顯文藝和政治不可分割的關係,馬華化只剩下了政治性而遠離了文學性。這可從觀止接下來的言論窺得一斑,他認同「愛國主義文學」是一種口號,其作用是把各文學流派或藝術創作方法如浪漫主義、自然主義、各種寫實主義聯繫起來,在文藝上共同參加獨立建國的工作。至此,「愛國主義文學」的屬性已不言而愈,觀止治文學史方法被詬病並非毫無原由。

馬來亞獨立前夕也有人談「愛國的建設文學」,簡言之,它是為了實現馬來亞人民的理想——民族、和平和幸福。同時,文藝工作者必須利用愛國的建設文學去掃蕩黃色文化的殘餘勢力,壓倒種族主義者的意識和言論,肅清消極的,無意識的,個人主義的純文學派和墮落的,卑劣的混飯文學……(集體討論,白刃執筆,1957.07.17)無論如何,前述兩者皆強調作家們從左翼思維與意識,「健康的」、「高尚的」視角對即將獨立的新興國家——馬來亞理應有所想象,並藉以激發民族自覺。可見馬來亞建國時期文學除了號召效忠新國家,兼有建構新民族認同與想象的訴求,尤指移民者的創作如馬華,馬淡和馬英文學。民族—國家似乎成為後殖民新興國必經的建國之路,因此也埋下了日後各族群在教育、語言、文化(包括文學)等相異的詮釋與紛爭。

(來源:National Army Museum)

(來源:National Army Museum)

小結

戰後五〇年代,培養民族意識與去殖民化成為馬來亞立國的主要目標與策略。經濟上,殖民主義者獲得移民中介商的支持仍掌控大部分經濟利益,馬來—土著在政治的主導下,在文化層面追求馬來主權,以取代殖民者統治時期設計的「馬來亞化」政策。移民群體從戰前的中國化形態過度到冷戰時期的馬來亞化(Malayanization),因應策略亦因意識形態不同而有所差異——左翼的鬥爭方式強調階級語言與服務對象,與香港南來的作家/出版社的方法有所差異。這一點鮮少受到關注或被簡單化處理。殖民政府在戰後初期加速推行馬來亞化計劃,實際上與戰後宏觀國際政治形勢發展緊密相關。冷戰於一九四七年在東歐掀開序幕以後,很快地便衝擊東南亞區域。易言之,東南亞各殖民地在經歷了太平洋戰爭後,轉眼又迎來了東、西方的冷戰衝突,卻為新興獨立國增添了許多不確定的因素,至今這些問題仍懸而未決。

【參考資料】

集體討論,白刃執筆(1957.07.17)。《再談愛國的建設文學》,星洲日報星雲,第14版。

觀止(1957.01.01)。《略談一年來的文藝界》,星洲日報,第47版。

Asraf (Penyusun). (1959). Mekar dan Segar. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Quayum, Mohammad A. (2003). Malaysian Literature in English: An Evolving Tradition. Kunaipipi, 25(2).

莊華興 莊華興 |

馬來亞大學中文系博士,獨立研究員。研究專項:馬華文學與文教、華馬比較文學、翻譯研究。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請按贊和追踪當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!