(來源:BERNAMA)

若缺乏睿智政府的正向引導,沒有一個國家的經濟得以發展。馬來西亞的紙上政策玲瑯滿目,但賦予全責落實生産力的單位,就只有隸屬國際貿易及工業部的馬來西亞生産力機構。頻密發表政治聲明,忙於盯緊國會議席多數的國盟貿工部長阿茲敏,是否有心有暇處理體制改革、國家發展這等「小事」呢?

【文/李健聰】

世界銀行在今年3月16日發布報告,指馬來西亞由於長期的政策和結構性問題,馬來西亞在吸引外國投資的區域競爭中可能落後。一般報告行文往往字眼生硬,但此報告相信能輕易地讓多數人産生共鳴。

2020年,我國2020年的外來直接投資(Foreign Direct Investment)大跌56%至34億美元。與此同時,新加坡、印尼與越南這三個國家,共吸引了東盟超過80%的外資。

我不是外資狂。缺乏經濟發展政策的國家,外資只是善用比較優勢,前來攫取成本價差的財團,對於本土經濟的促進與轉型,僅能隔靴搔癢,甚至帶來排擠效應。但若賦予適當的經濟與産業政策,外資可成爲提高生産力,並産生具國際競爭力之本土企業的催化劑。

諾貝爾經濟獎得主路易斯(Arthur Lewis)說得好:若缺乏睿智政府的正向引導,沒有一個國家的經濟得以發展。

新加坡作爲高收入經濟體,而越南與印尼作爲中低收入國家,皆能够在疫情肆虐時期持續吸引跨國企業的眼光與投資,越發突顯馬來西亞陷入中等收入陷阱的尷尬與危機。除了財長東姑賽夫魯(Tengku Zafrul Aziz)的信心喊話,國盟對此的政策回應是什麽?相信沒有多少人答得出來。

讓我們看回經濟發展的根本泉源。知名經濟學家克魯曼(Paul Krugman,下圖左)曾有名言:生産力雖然不是一切。但長遠而言,它幾乎是一切。一個國家能够持續提高國民的生活水平,端看是否能提高其員工的人均産出。

(來源:Britannica;JSTOR)

(來源:Britannica;JSTOR)

克魯曼和我國的鄰居新加坡還有個故事。1994年,克魯曼抨擊新加坡增長僅是基於資源動員,而非效率的提高。他在《外交季刊》(Foreign Afairs)撰文〈亞洲奇蹟的迷思〉(The Myth of Asia’s Miracle)指出:「新加坡所有的增長都可歸類於投入的增加,而非效率的提升。在這層面上,李光耀的新加坡與斯大林的蘇聯,在經濟上是個孿生子——只有基於資源動員的經濟增長。」

李光耀當然大動肝火,指責克魯曼的比較「過於誇張」。但另一方面,新加坡卻聽取克魯曼的警告,在1996年開展了全島的生産力,尤其是總要素生產力(Total Factor Productivity)的提升計劃。同年設立生産力與標準局(Productivity and Standard Board),以期通過生産力來增强新加坡的競爭力與經濟成長。

獅城GNP大幅拋離我國

那是上世紀九〇年代的陳年往事了。二十五年後,新加坡在2020年的人均國民生産總值(Gross National Product)達到9萬2270美元,而馬來西亞僅爲2萬8830美元。有沒有專注提升勞動生産力,新馬兩國生産總值的差距就是明證。

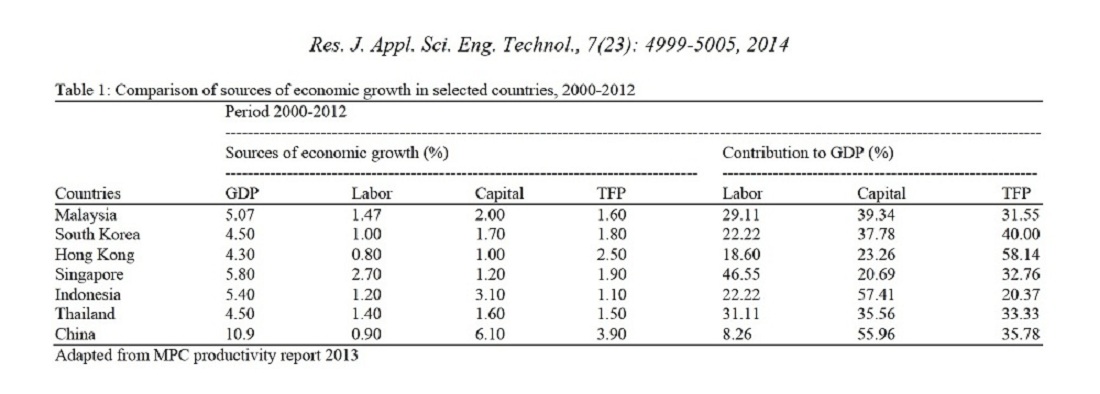

若聚焦總要素生產力(TFP)的增長,國民大學在2014年的研究更加揭示我國對生産力的提升不够堅持,落實的深度不够努力,提倡的廣度更加不够全面。這篇題爲《總要素生産率及其對馬來西亞經濟增長的貢獻》(Total Factor Productivity and Its Contribution to Malaysia’s Economic Growth)研究報告提到,馬來西亞的總要素生産率,在2000年至2012年僅達到1.6%,比起新加坡(1.9%)、韓國(1.8%)與香港(2.5%)來得滯後。在總要素生産率對經濟産出的貢獻上,馬來西亞(31.6%)更遠遠落後於香港(59.1%)、韓國(40%)、新加坡(32.8%),甚至泰國(33.3%)。而經濟崛起的中國,其總要素生産率增長高達3.9%,佔經濟産出的35.8%,我國望塵莫及。報告亦提到,若真的要成爲工業化國家,馬來西亞必須在總要素生産率的增長上追趕新興工業國,甚至和幾乎比肩的鄰國,也要拼命才能超前了。

(來源:各國經濟表現比較,《總要素生産率及其對馬來西亞經濟增長的貢獻》)

(來源:各國經濟表現比較,《總要素生産率及其對馬來西亞經濟增長的貢獻》)

馬來西亞難道從未專注提升生産力嗎?有,紙上政策當然琳瑯滿目。但賦予全責落實生産力的單位,就只有馬來西亞生産力機構(Malaysia Productivity Corporation)。然而,若詳閱該機構2018年的報告,其發展資金僅有區區的2900萬令吉(第114頁),還要兼顧提升中央政府部門、州政府與地方議會生産力。這麽個丁點數額的撥款,要處理這麽大塊頭的事兒,本身就是一個不具生産力的體制設定(Institutional Setup)。這讓人不禁納悶,怎麽搞出了一個生産力有局限的國家生産力機構?

馬來西亞生産力機構隸屬於國際貿易及工業部。頻密發表政治聲明,忙於盯緊國會議席多數的國盟貿工部長阿茲敏(Mohamed Azmin Ali),是否有心有暇處理體制改革、國家發展這等「小事」呢?

李健聰 |

馬來西亞科技與工藝大學交通物流碩士,彭亨州關丹士滿慕區州議員,公正黨總財政,長居關丹。相信基層民主與社區賦權能帶來根本變革,因此積極推動社區營造與民間教育工作,目前推動的計劃包括「士滿慕社區菜園」與「關丹悅讀換書計劃」等。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!