(來源:國家政策研究基金會/維基百科)

五四新文學運動開啟了中國現代文學的歷史,也干預了東南亞華語語系文學的發展。今年的五月在「華語圈」格外重要,因為要紀念五四運動一百週年。紀念五四,當然不僅是查爾斯河畔的哈佛大學的事。當年在北京扛大旗領頭示威的新青年傅斯年,後來當了臺灣大學校長,臺大怎麼可能不紀念五四?怎麼可能不紀念老校長當年為公理正義民族尊嚴上街頭的熱血行動?但現當今的民國政府、人民共合國政府要如何回望百歲的五四,難免因兩府兩黨的政治議程而五味雜陳,令人神傷,就像讀白先勇的〈冬夜〉。

【文/張錦忠】

那天早上,會議結束第二天,日本臺灣文學研究者黃英哲夫婦要趕回名古屋,想在早餐後去哈佛廣場再走一回,算是臨別秋波,於是我們就從劍橋街走到昆西街,但沒有拐進哈佛廣場,那時段大部分商店都還沒開門。我們走向一弓街(One Bow Street),往查爾斯河走去。

我們走到約翰•W•威克斯橋北端時,幾隻野雁在河邊戲水。「那是查爾斯河。」十多年前,我首次來哈佛開會時,離散美國的馬英詩人林玉玲(Shirley Geok-lin Lim)這麼跟我介紹。查爾斯河穿過波士頓,河上有好座橋,麻省理工學院與哈佛大學分別座落兩岸。從哈佛到MIT,可搭往波士頓的紅線地鐵。當年哈佛會議之後林玉玲帶我從哈佛廣場搭地鐵到波士頓華埠的茶樓飲茶。地鐵經過麻省總醫院(MGH)那一帶開上地面時,她說:「那是查爾斯河。」一晃眼,那已是十二年前的事了。而今雁字回時,我又來到麻省的康橋(Cambridge, MA)。

今年四月,康橋鎮乍暖還寒,校園內外但見花苞待放,枝椏枯灰,唯一綠意來自松樹•。我們這趟到哈佛大學來開兩個會,一個是臺灣科技部南向計畫的「東南亞華語語系人文視野」論壇,一個是哈佛東亞語言與文明系主辦的「五四一百週年紀念(May Fourth@100: China and the World)會議」。前者除了我們幾位來自臺灣的計畫主持人之外,還有小說家張貴興,也是論壇的焦點人物。貴興談砂勞越的地理歷史與近作《野豬渡河》的創作背景,裏頭頗有一些秘辛,例如他小時候常聽父親講一個長髮但額頭有胎痕的美麗女孩的「悔恨故事」,小說中的無頭雞真有其雞,不過不是馬來雞,而是美國製造,還有豬笆村養豬,每年端看他家窗前有沒有豬糞味,就知道吹的是東北還是西南季候風。

五四會議重量級學者雲集,如從中國來的的陳平原、夏曉虹、葛兆光、戴燕,如美國的王德威與華格納(Rudolf Wagner)、加拿大的丘慧芬(Josephine Chiu-Duke)、香港的陳國球、捷克的羅然(Olga Lomová)等,可謂冠蓋滿康橋。大都針對百年來與中國相關的議題。其中涉及「南洋論述」的有高嘉謙談魯迅與戴隱郎、羅鵬(Carlos Rojas)談魯迅與黃錦樹小說的關聯,算是「五四與東南亞」。

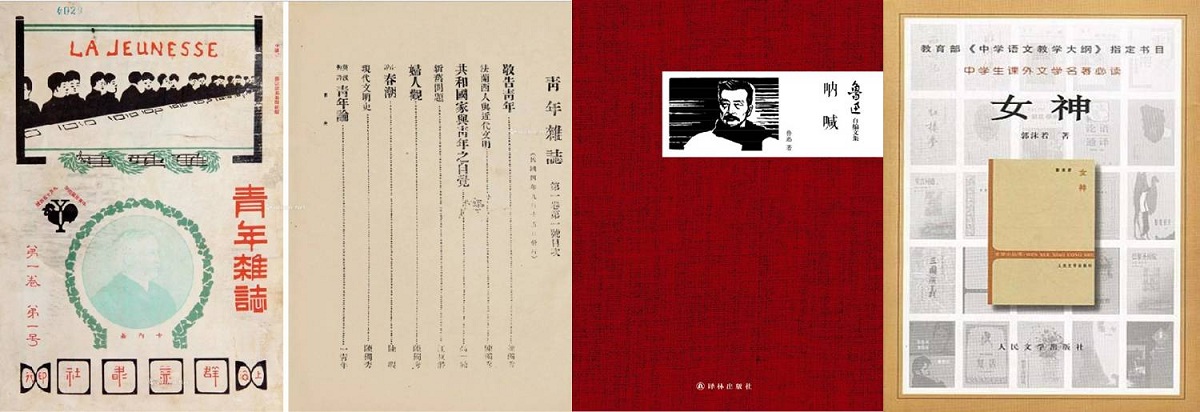

我在東南亞知道「五四」,主要是中學華文課本有一冊中國文學故事,裏頭有胡適、林語堂、冰心等民國文人事跡,不過我的華文老師不以林語堂為然,說「老舍才是幽默大師」。我自己讀的五四作家是魯迅、沈從文、巴金,後來也讀了郁達夫、徐志摩、冰心、朱自清。所以五四與我,首先是一場名家輩出的白話新文學運動。後來才知道,一九一九年五月四那天發生的,並不是文學運動,而是一場學生運動引發的社會運動,訴求為「外爭國權,內懲國賊」。我在六〇年代末買過一本香港出版的小書,談的就是五月四日那場抗議列強欺負中華民國太甚的青年運動。但是,「五四」指的也是打倒孔家店、擁護賽先生德先生的「新文化運動」,那其實是早在五四學運前幾年就發生,從《新青年》創刊,然後持續到北伐的「五四時期」。職是,我所知道的五四,其實是個「三面夏娃」。

五四新文學運動開啟了中國現代文學的歷史,也干預了東南亞華語語系文學的發展。有五四,乃有魯迅以《吶喊》展開中文現代小說紀,以及郭沫若的詩集《女神》或新月派的新詩傳統。五四學運野火蔓延,不僅火燒趙家樓,燒到公使丟官,內閣總辭,總統一度請辭,影響不可謂不大。尊賽擁德的新文化運動儼然是中國的啟蒙運動,然而賽德二兄卻一路跌跌撞撞,百年來科學界已不乏華裔諾貝爾獎得主,百姓仍多怪力亂神,德先生偏安香江與李永平筆下的海東鲲島,但北望神州,同志仍須努力。順帶一提,當年諸新青年打倒孔家店,擁護德賽二外來和尚,而忘了為「靠先生」(Culture)搖旗,沒把文化放進現代性大業進程,反而沒事就大革文化的命。

今年的五月在「華語圈」格外重要,因為要紀念五四運動一百週年。紀念五四,當然不僅是查爾斯河畔的哈佛大學的事。當年在北京扛大旗領頭示威的新青年傅斯年,後來當了臺灣大學校長,臺大怎麼可能不紀念五四?怎麼可能不紀念老校長當年為公理正義民族尊嚴上街頭的熱血行動?但現當今的民國政府、人民共合國政府要如何回望百歲的五四,難免因兩府兩黨的政治議程而五味雜陳,令人神傷,就像讀白先勇的〈冬夜〉。

(來源:Cilisos)

(來源:Cilisos)

至於五月在馬來西亞,則可以改寫一下艾略特長詩《荒原》開頭的名句為「五月是最殘酷的月份」。從二〇一九年五月回顧五十年前,那個五月的確是個殘酷的月份。「五一三事件」五十週年的前一年,以五一三幽靈治國的國陣政府終於黯然下台。新政府執政一年,也一路跌跌撞撞摸著石頭過河。當年五一三事件後的國家機器以大力扶助馬來族群的「新經濟政策」為治國之本,重新打造一個馬來中心論的國家,在各領域鋪天蓋地執行「讓一部分馬來人扶起來」的卜米議程(Bumiputra agenda),其他族裔的公民只能享有分配到的固打資源。這樣的意識形態顯然不適宜多種族多元文化的馬來西亞,因此五十年來,族群之間紛爭不斷。五一三可以說是馬來西亞歷史的分水嶺,左右了許多人的大半生甚至一生。

不管是新經濟政策或國家文化政策,並不是沒有定期檢討,但修正或平反總是未來式,即使是如今執政的希望聯盟,在幾場補選失利後也只能高唱〈總有一天等到你〉,然而幾代人的時光就這樣過去了。如果免於恐懼與追求幸福是公民的基本權利,一部份馬來西亞人的這種權利顯然遭受國家機器剝奪。過去五十年來,對執政者而言,「五一三」是一台「恐懼」製造機,只要人民活在五一三的陰影下,無法面對過去的歷史創傷,對未來感到不安,擔心種族流血衝突歷史重演,「維持現狀」就是最好的選擇;只要人民選擇保持現狀,執政者就會一直在位。

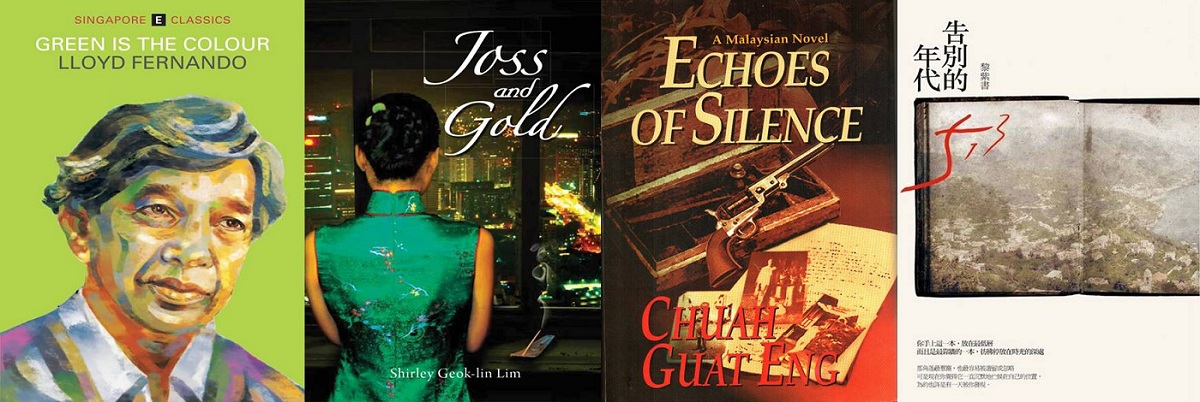

於是,「五一三」變成了敏感議題。這或可以解釋為甚麼過去五十年來,以之為題材的文學作品,從鄔斯曼•阿旺 (Usman Awang) 的名詩〈代罪羔羊〉 (「Kambing Hitam」)到費南竇(Lloyd Fernando)的《綠為其色》(Green is the Colour)、林玉玲的《焚香燃金》(Joss and Gold)、蔡月英(Chuah Guat Eng)的《寂靜迴音》(Echoes of Silence)、黎紫書的《告別的年代》等小說,各語種的馬來西亞文學「五一三書寫」其實不算多。研究論述文獻也屈指可數。影像或藝術工作者也仍有向印尼的華裔藝術家胡豐文(FX Harsono)學習的空間;他用藝術處理了歷史遺忘的問題。

不過,五一三其實是全體馬來西亞人的「後記憶」(postmemory),即使大多數人不是受害者家屬或倖存者。五十年來五一三一直都是沉默的、被壓抑的社會集體記憶,人們被迫選擇遺忘、告別。

但是我們沒有自我選擇遺忘的權利。在臺灣,五月十三、十四日那兩天,不同世代的馬來西亞文學研究者或觀察者,聚集高雄西子灣畔國立中山大學的「13 May 1969:後五一三馬來西亞文學與文化表述國際會議」(An International Symposium on Post-513 Malaysian Literatures and Cultural Articulations),重啟五一三的歷史檔案,再憶五一三這頭怪獸,藉由文學與文化研究為歷史的幽靈除魅。

唯有面對霧散後的現實,我們才能看見未來。

張錦忠 |

馬來亞獨立前一年生於彭亨關丹。國立臺灣大學外國文學博士,高雄國立中山大學外文系副教授,目前研究議題多涉及離散論述與華語語系文學。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!