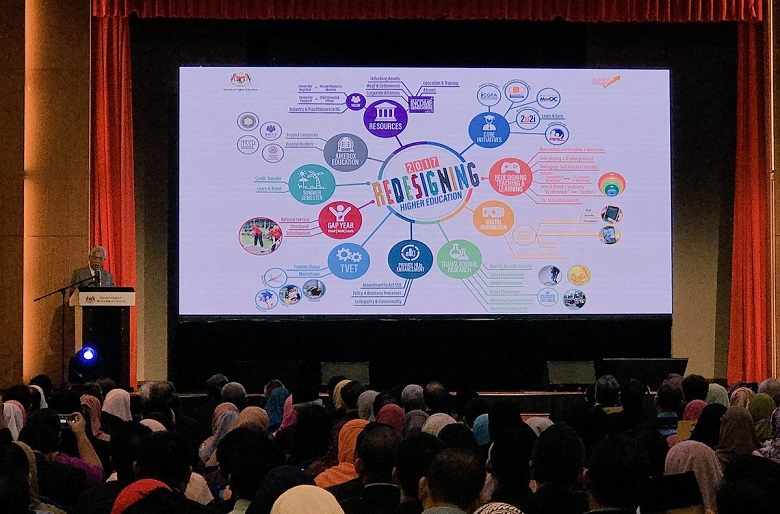

(來源:Idris Jusoh Twitter)

學術研究需要一點一滴的累積與深化,這種基本的認識與工作倫理,似乎與大馬現有的學術環境不符。在以黨治國的政治制度下,馬來西亞國立大學並沒有太多的自主性,雖然內閣有高教部,專司大學與大專院校事務,但以黨治校仍然是普遍的模式。因此,無論是執政黨或反對黨,都有自己的黨營學校。這種辦校模式,對學術研究的開發與資源的投入都有現實利害與利益的考量,自然談不上專業。學人被利用(御用)、擢升制度、關鍵績效指標的設定,甚至研究生的培養,都力求在短期內見到成效,以符合高教部的方針與藍圖,僅僅滿足於「製造」一個又一個的教授,一批又一批的博士;而中文學術在夾縫中求存,只能隨波逐流,各憑造化。

【文/莊華興】

一、政策思維轉變,大學追求排名

馬來西亞在獨立後一段很長的時間內以輸出原產品的貿易方式賺取外匯。一直到1980年代,馬哈迪推行私營化政策後,國立大學所獲得的常年撥款減少,加上私立大學的競爭,國立大學不得不增加招生以平衡營運收支。進入九〇年代,馬來西亞大專教育在全球化趨勢下再次面對衝擊。這導致教育愈趨市場化,但確也為大學朝向科研方向的發展提供了契機。一時之間,「研究與開發」(Research and Development,R&D)、「創新」(innovation)成為時髦的詞彙。這可從2004年內閣進行重組,設立「科學、工藝與創新部」,取代1976年起設立的「科學、工藝與環境部」窺得一斑。同一個時候,高等教育從教育部分裂出來,自成一個部門,稱為「高等教育部」(簡稱高教部)。部門名稱的改變與新部門的設立不僅僅是政治動作,多少反映出決策單位在因應外在現象的思維變化與關注點的轉移。

2006年,馬來西亞大學進一步朝向研究方向發展。同年10月11日,內閣從二十所國立大學中評定四所大學為「研究型大學」(research universities),分別是檳城理科大學(USM)、馬來西亞國立大學(UKM)、博特拉大學(UPM)和馬來亞大學(UM)。評估委員會根據以下八項標準進行遴選:

其中,「研究成果的素質與數量」的標準看起來頗專業,確也造成了今日學術研究的異化問題。另外,「研究人員的素質」以博士學位為準繩,本時期大學當局紛紛派不具博士資格的講師與學術人員往海內外深造,終衍生數量決定素質的問題。

研究型大學概念的落實不外是為了提升馬來西亞大學在國際上的排名,具體的目標是至2020年,至少有三所大學名列世界一百強,以及一所名列世界五十強。這種爭排名的心理主導並改變了往後馬來西亞各大學(特別是國立大學)的辦學方式。譬如課程設置、學術人員征聘、研究與發表機制、招生條件(國際化)、推動學生的國際交流、師資的跨國合作等無不以國際排名為前提,忽視了教育的非功利性與人文主義訴求,而這對第三世界小國如馬來西亞,猶如削足適履、捨本逐末。

(來源:Adib Rawi Yahya)

(來源:Adib Rawi Yahya)

二、教育市場化,大學中央集權

在新的條件之下,為了順應外部大趨勢,大學各院校如有需要開辦新學位,往往通過成立學程(program)的方式加以落實。其出發點無非是為了縮減開銷,以把經費轉移到其他被視為更迫切的項目上。但很少人會關注到它背後衍生的教育市場化的惡果。最直接的影響是系所組織更趨臃腫,而且在行政主權高度集中的情況下,大學講師被迫埋首默默教學,成為名符其實的高等教書匠,研究只能淪為形式。

至於研究與發表,除了教授,研究生也被動員參與推高論文發表指標。因此,出現了一種不健康的現象。在過去幾年,教授剽竊研究生的論文時有所聞,或者教授與學生聯名發表,而實際上發表的論文都是學生的辛勞成果。目前也流行同事間多人聯名發表論文的情況,有時候多至一篇四位作者。每人寫一篇,相互掛名,借此增加彼此的發表數量。這種風氣也逐漸傳到人文與社會科學領域。聯名發表雖不違反學術守則,但毋庸置疑,這是學術界藏污納垢的溫牀。

由於大學行政權的集中化,一般一個學程的師資都維持在十位以內。嚴格上說,這僅僅得以維持該學程的基本運作(如教學)而已。講師們每個學期還得接受學生一到兩次的教學評估,以此為講師們的年終工作業績之一。假期來臨時,原本是學術人員可專心閱讀與做研究的最好時機,但行政部往往趁此時舉行培訓,有些課程更強制講師們參與。在此條件下,講師們投註在研究上的時間相應減少。

問題不止於師資不足與行政官僚化問題,更關鍵的是大學在聘請講師/研究人員不見有何規劃。當然這跟大學的中央集權以及非學術因素的介入不無關系。結果往往出現講師專業重疊,或講師們在研究領域的分工沒有根據自己的專業(尤其是博士階段的研究方向),造成研究領域嚴重失衡。當然,筆者不否定個人選擇研究方向的自由與自主性,但是,倘若講師或研究人員不考慮自己的專業而基於某些原因恣意越界,涉入非本身專業的領域,這就不全然是學術研究自由的問題了。這種現象在人文領域並不罕見,在馬來西亞中文系組的情況尤為顯著。中文系組的師資本來就很有限,上層領導既沒有明確的規劃,往往形成研究領域與個人本業不符。就文學研究而言,原屬古典文學專業的老師跨入現代文學,或搞外國文學者介入本地文學的情況是常有的情況。問題的癥結是,這些越界論文的素質並不高,純粹為追求個人工作指標而寫,談不上什麽研究。在一定的程度上,這也解釋了大馬中文系組的學術始終踟躕不前的原因。

以上情況也直接影響研究生的指導。打著學術研究自由旗號,一位學術人員可以憑人緣、號召力(popularity)招收研究生,推而廣之,人人都可對某些課題或範圍自稱專家,人人都可以「宣示占有的領域」(acclaimed territory),不必理會學術倫理,譬如基礎性文獻的累積與爬梳,基礎或根本性議題的鑒定與研究。這兩者在學術資源嚴重匱乏的馬來西亞尤其不可忽視,非局內人無法理解。故此,就馬華本土人文研究而言,表面上展現勃勃生機,但多少人註意到研究論文的高度重複性與非關鍵性。追根究底,本地大專中文系組粗制濫造了不少沒有問題意識的博碩士。易言之,講師們栽培的往往是隨手抓課題的拿來主義博碩生。

(來源:Business Insider Malaysia)

三、高教知識買辦,學界歪風四起

在全球化趨勢下,馬來西亞現有高等教育面對前所未有的衝擊。大學國際排名成為新典範、新目標。第三世界國家政權樂得以此手段推行教育的市場化,而典當了大學作為研發基地與育人的社會責任。無論是大學營運資金、學術人員的培養、研究項目的開發與經費的投入,第三世界國家與先進國各大學並不在同一個起跑點上。但是,社會人士往往選擇片面看待問題,簡單把排名的高低作為衡量學術水平的唯一準繩,殊不知其中涉及的資本與知識資源的操作。有關方面也善於操弄人們爭排名的心理,並把任務交到學術人員手中,進一步使高等教育融合到經濟市場體系,而學術人員逐步遠離批判性思考,以致成為名符其實的知識買辦。

目前在大學流行的論文發表癥候群即為一例。在此情況下,大學老師在課堂上不僅需要面對學生的教學評估,在研究上則面對學刊論文發表的壓力。學刊論文的發表成為一所大學學術水平的唯一的評估方式。在湯森數據系統中,以西文為媒介語的學刊占高比率,亞洲各語言學刊則屈指可數,中港臺新馬的中文期刊少之又少。按照現行的評比規則,一個人的研究能力以論文發表的多寡來評定,尤其是發表在高指標的學刊(high-impact journal)。為了追求學術的全球化,本國乃至本土研究與地方文化的耕耘往往被視為全球化與國際化的絆腳石而被犧牲。大馬的種族與文化生活複雜,大專教育的全球化只有加速教育同質化進程,這對華文大專的挑戰更為嚴峻,發展與培養研究人員更不可期。

另一方面,按照國立大學現有規則,研究生要畢業必須發表至少一篇論文,無形中造成兩種「歪風」。首先,我們看到研究生論文往往是與老師聯名發表,美其名曰老師參與討論與提供意見;又或說研究生需要老師牽引或掛名,論文才有機會發表。這種現象,在西方學界並不陌生,更成為學術圈的一種常態,一篇期刊論文幾個署名的情況並不新奇,少則兩位,多達五位,而論文篇幅也不過一兩萬字罷了。在凡事以西方為馬首是瞻的心態下,這種做法是否合乎學術倫理,尤其它是否合乎中文學術傳統?本地中文學術又是否玩得起這種遊戲則鮮有人提出討論。

其次,這種規定促成有些學刊待價而沽,依售賣版位生存,國立大學對在名氣大的收費學刊發表論文,更提供全額報銷制度。雖然這種做法在西方學術界並不陌生,但東西方社會條件有別,學術現代性的照搬未嘗到甜美成果或先見其惡果。

其三,為了提升老師們的發表率,有些大學甚至強制研究生在發表的論文必須掛上指導老師名字。這對投機或不做學術的老師固然求之不得,但對於一名腳踏實地、誠懇的學者而言,強制性掛名措施不外是變相的鼓勵平庸。放眼看馬來西亞各領域的人才培訓,基本上是遵循著這種思維。馬來民族有一則叫「被劍魚攻陷的新加坡」(Singapura di langgar todak)的民間故事,揭示的恰恰是那種「寧願大家一起平庸,也不讓任何人獨占鰲頭」的心理,國立大學學術圈普遍上都有類似問題。

美國物理學者Philip J. Wyatt於2012年4月曾發表報告《作者太多,創造者太少》(Too many authors, too few creators)稱:1965-2011年之間,單名撰稿者的數量逐年遞減,反之,聯名發表逐年增加。從正面角度看,也許當代的知識越來越複雜,因此一個人無法勝任或完成研究,遂依賴集體的力量完成之。然而,實際情況究竟如何?理科大學教授穆哈默德蘇克里沙列(Muhammad Syukri Salleh)揭發:「論文中的知識並不高深。在某些情況下,有些論文的結構顛三倒四,敘述多評述少。」

雖然Philip J. Wyatt以科學研究為例,但人文與社會科學期刊的現象亦大略如此。國立大學為了追求關鍵績效指標(Key Perfomance Index,簡稱KPI),或者學術人員追求在短時間內獲得升等,或作為申請研究經費的籌碼,學術研究和論文寫作往往以功利導向和追求速效為前提。至於兼顧行政的學者,在缺乏時間做研究的境況下,「搭名」發表往往成為快速達致目標的選擇。由此,論文發表成為學術人員的主要戰場,在遵循正道的當兒,亦有某些敗類專抄旁門左道,剽竊、抄襲,或美其名曰跨領域合作(如傳統中文專業和新興軟體科技),實際上是「借他人專業給自個爭上位」;有者只顧發表爭取快速升等而忽略了教學。故製造了一個又一個的「教授」與「高級教授」,我們不曉得馬來西亞大學學術人員是否人才濟濟,但各大學各院校的教授人數有有增無減。根據大馬教授理事會(Majlis Profesor Negara)公布的數據,至2016年8月,國立大學教授有1945位,其中馬來-土著籍教授的比率占81%,華裔4%,印裔5%,其他族群占5%。這個成立於2010年4月1日的專才組織,隸屬於首相署之下,它的成立,也是因襲西方政治操作模式,充當執政者的智囊。菁英糜集,指點江山,為當權者出謀獻策,固然學以致用。問題是,知識分子還有多大能耐維護獨立思考能力?馬大前校長翁姑阿茲(Ungku Abdul Aziz)曾以Profesor Kangkong(空心菜教授)形容近年來的大馬學人的品質,並非無的放矢。總之,學人謀私,各施其術,堪稱大馬當代奇觀之一。

(來源:亞洲文學與文化系列講座)

(來源:亞洲文學與文化系列講座)

四、中文學術夾縫中生存

基本上,馬來西亞人文學科沒有明確的研究生培養機制。為了提升大學的世界排名,大學往往增加研究生,減少招收本科生,而且國際生必須占一定比率。此外,博碩生課程以撰寫論文為主,修課少之又少。有些大學甚至不需要修課,註冊入學後即允許開題與撰寫論文。大學當局為提高畢業的博碩生人數,罔顧論文素質,特別是語言表達與邏輯思考能力。這種現象在中文系組有跡可循。

目前,國內提供中文研究學位的有馬大中文系、馬來西亞語言暨應用語言學系中文專業、博大外文系中文組、伊大現代語文系中文教育組、拉曼大學中文研究院。除了博大外文系中文組和拉曼大學中文研究院兩個單位允許以中文撰寫論文,餘者不是不被允許,就是只能以個案方式處理。這往往造成中文系研究生先以中文撰寫,經導師批閱後再把論文翻譯成馬來文或英文,這已是公開的秘密。在此操作方式下,研究生對譯入語(如馬來文或英文)草率處之,行文欠通,但照樣通過。

在本地,以外語撰寫中文文史論文常常引起華社對外語傳達能力的質疑。然而,華社忽略的是,用中文撰寫論文的情況又如何?整體上,研究生的中文語言能力仍有許多問題待克服,譬如詞彙、構句、語感等亟待加強,不少研究生無法閱讀外文書籍,即便研究領域有所需要。就論文表達能力而言,多敘述少論析,或多鋪陳資料少歸納,抽象思維能力薄弱。猶有進者,國立大學的在職進修生占的比例頗高。他們之中,大部分抱著增進華語知識的目的念研究所,而本地學術資源有限,無法另設在職人士博碩班。來者目標不同,顧此失彼,國立大學欲培養研究生並不容易。

在以黨治國的政治制度下,馬來西亞國立大學並沒有太多的自主性,雖然內閣有高教部,專司大學與大專院校事務,但以黨治校仍然是普遍的模式。因此,無論是執政黨或反對黨,都有自己的黨營學校。這種辦校模式,對學術研究的開發與資源的投入都有現實利害與利益的考量,自然談不上專業。學人被利用(御用)、擢升制度、關鍵績效指標的設定,甚至研究生的培養,都力求在短期內見到成效,以符合高教部的方針與藍圖。這就助長浮躁、浮誇的學風,大學講師與教授之間普遍流行一種工作文化——work smart not work hard(工作苦幹不如巧幹)反映了上述現象。然而,學術研究畢竟需要一點一滴的累積與深化,這種基本的認識與工作倫理,似乎與大馬現有的學術環境不符。馬來西亞國立大學似乎僅僅滿足於「製造」一個又一個的教授,一批又一批的博士;而中文學術在夾縫中求存,只能隨波逐流,各憑造化。

莊華興 |

馬來西亞博特拉大學外文系中文組高級講師。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!