受到消費稅與沉重生活開銷影響,馬來裔選民對國陣的支持率在來屆大選必然呈現下跌態勢,但若受到三角戰因素的影響,反對黨不僅無法從國陣手中贏得更多議席,甚至可能在反對黨總體表現進步的情況下,失去上屆大選所贏議席。因此,希望聯盟與伊斯蘭黨在來屆大選致命之處,在於反對黨之間分散了一部分支持,哪怕是一丁點的選票,便足以完全改變選舉結果。某些至關重要的邊緣議席,只須分裂極少部份選票,就能導致在野黨的票源無法集中,國陣漁翁得利。

【文/李泰德】

為馬來西亞第十四屆全國大選戰況進行沙盤推演時,通常得參照過去選舉的歷史結果,配合當前政治情勢,對上屆選舉不同選區各政黨支持率作出增減,最終方可獲得預測結果。下屆大選最遲將在2018年8月舉行,按當前局勢,伊斯蘭黨已明確表態不與希望聯盟合作,因此在野黨之間的相互殘殺難以避免。

對此,為來屆選舉結果預測,所面對的挑戰在於已無法使用2013年第十三屆的選舉結果作為推論的「基底」(basis),這是因為除了「極少數」選區外,主要三大反對黨(民主行動黨、人民公正黨與伊斯蘭黨)當時都沒有在友黨競選的議席上陣,即以「單挑」戰略對壘國陣候選人。倘若要預測三角戰的可能結果,透過上屆「極少數」三角戰議席的成績,可提供大致的輪廓,避免瞎子摸象,無法準確評估戰況。

雖然上屆諸多選區出現三角戰或多角戰,實際上最終獲得可觀選票的小黨或獨立參選人卻屈指可數。本文將透過雪蘭莪州的哥打白沙羅(Kota Damansara)和士毛月(Semenyih),以及彭亨州的南麥(Damak)這三個議席的選舉結果,讓進一步認識三角戰在馬來西亞選舉的歷史脈絡。

(來源:YouTube)

(來源:YouTube)

案例一:哥打白沙羅

首先,隸屬雪州梳邦(Subang)國會議席底下的哥打白沙羅州議席,是一個馬來裔選民佔多數的混合選區。馬來選民佔了總選民的55.84%,至於華裔與印度裔則分別為22.90%與13.19%。2008年,以人民公正黨旗幟上陣的社會主義黨領袖納希爾(Nasir Hashim,上圖)以52.37%的選票擊敗巫統候選人。其在2013年尋求連任時,於提名日前一天,因伊斯蘭黨基層不滿友黨仍允許擁有濃厚社會主義意識型態的納希爾捍衛該議席,因此漏夜取得該黨領袖准許在該區上陣,最終與國陣、人民公正黨與另三名獨立人士形成六角戰。雖然經民聯高層協商後,伊斯蘭黨同意支持人民公正黨,但是其候選人卻繼續進行拜票。最終,國陣成功在民聯選票分散的情況下,僅以41.87%得票獲勝,成為以最低得票率進入雪蘭莪州議會的議員。至於人民公正黨與伊斯蘭黨,則分別以38.62%與18.96%位居其後。

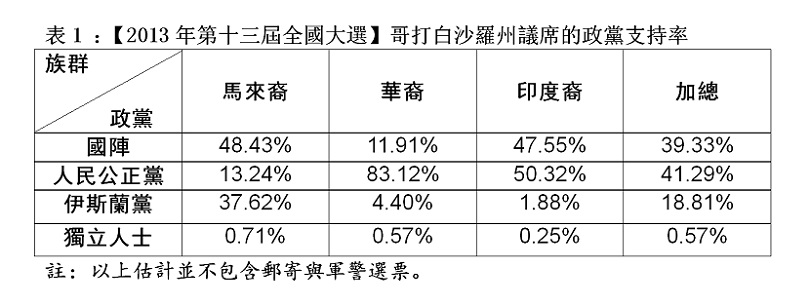

分析該議席選區所有投票站的開票結果,將得知各政黨在不同族群所獲得的支持率(見表1)。在這裡,我們能發現國陣與民聯分別瓜分了一半馬來選票。至於非國陣的馬來選票中,伊斯蘭黨的支持又比人民公正黨多出兩倍,分別是37.62%與13.24%。最終人民公正黨能取得最多的一般選票,主因是獲得高達八成華裔與五成的印裔選票。

伊斯蘭黨的根基雖在位處東海岸的吉蘭丹與登嘉樓州,但是在雪蘭莪州馬來社會的影響力卻不容小覷。民聯自2008年執政雪州後,至今已近十年。這些年來其地方領袖分別擔任馬來鄉村的村長、教堂的管理人等,某種程度上自然也在這些區域發揮影響力。另外,哥打白沙羅與2016年雪州另一議席——大港(Sungai Besar)的補選結果,也印證了這個事實。

(來源:Malaysia Gazette/Fareez Fadzi)

(來源:Malaysia Gazette/Fareez Fadzi)

案例二、三:士毛月和南麥州議席

另一邊廂,同樣在雪州的士毛月州議席,除了巫統與人民公正黨的候選人外,社會主義黨的阿魯哲文(S. Arulchelvan,簡稱阿魯,上圖)也加入戰局,使得該區出現三角戰。由於阿魯在當地耕耘多年,加上許多民間組織前來輔選,最終獲得5,568票,或佔有效選票的15.19%。士毛月與哥打白沙羅的不同之處在於,來自第三黨的阿魯可謂地方上非常知名的草根型領袖。有別於哥打白沙羅的納希爾德現任者優勢,阿魯在兩大黨競爭下,該役仍獲高達五千張選票,在於其服務深獲選民支持。

至於彭亨州的南麥州議席,則與士毛月有著相似案例。2013年大選,獨立參選人許文鑫僅以64張多數票敗給國陣的劉震林,其得票甚至比人民公正黨還高出5,400票。從這兩個選舉結果,我們可以確認具有高知名度的地方領袖參選,其個人形象可能壓過政黨標誌的影響力,進而打破選票會向兩大黨靠攏的說法。

政治學經典理論「杜瓦傑法則」(Duverger’s Law)認為在「單一選區相對多數決」(First-past-the-post)的選舉制度下,將會傾向產生兩黨制。主因在於選舉會受到「機械效應」與「心理效應」影響。前者係指一個選區只有一名候選人獲勝,即使小黨能在許多選區得到可觀選票,但因無法在任何一個議席獲得最多的選票,使得其支持最終在無法轉換成議席的情況下,變成了「浪費的選票」(waste vote)。至於後者則說明,由於小黨的支持者得知無法與兩大黨競爭,為了不「浪費」寶貴的選票,往往會轉而支持比較不討厭的其中一個大黨。

以上所提到三個選區在2013年的選舉結果,則可以為「杜瓦傑法則」學理的「心理效應」進行補充。首先,在哥打白沙羅選區,我們可以發現不滿國陣的馬來選民與非馬來選民所要「棄保」的政黨實際上並不一致。無論人民公正黨與伊斯蘭黨之間,抑或人民公正黨與民主行動黨、民主行動黨與伊斯蘭黨,不同群體的選民的偏好順序皆有所差異。最後,不同種族的選票分別便往不同政黨集中,使得非國陣的選票完全被分散。若這個現象發生在種族混合選區,亦即馬來與非馬來選民旗鼓相當的議席,該選票將會完全被瓜分。

(來源:Today Online)

(來源:Today Online)

至於具有強烈地方色彩的第三黨或獨立候選人,將會因為其更為被信賴或熟悉,使得選民索性放棄兩大政黨,而直接把票投給諸如阿魯或許文鑫的候選人。換言之,在這個情境底下,選票將集中到兩大黨的說法並不成立。另外一個發生在檳城的例子,便是曾任喬治市(George Town)市長的崔耀才,由於是地方上大有名氣的領袖, 1974和1978年選舉時曾以獨立人士的身份競逐喬治市的彭加蘭哥打(Pengkalan Kota)州議席。在國陣與民主行動黨候選人的夾攻下,崔耀才當時仍以接近六成的選票脫穎而出。

另一方面,國陣在哥打白沙羅的得票從2008年的47.63%下跌至2013年的41.87%,跌幅為5.76%。但在其他政黨攪局下,仍因為民聯的選票無法集中而勝出。我認為,無論現今希望聯盟或伊斯蘭黨的領袖,亟需留意這個選舉結果帶來的趨勢。受到消費稅與沉重生活開銷影響,馬來裔選民對國陣的支持率在來屆大選必然呈現下跌態勢,但若受到三角戰因素的影響,反對黨不僅無法從國陣手中贏得更多議席,甚至可能在反對黨總體表現進步的情況下,失去上屆大選所贏議席。因此,希望聯盟與伊斯蘭黨在來屆大選致命之處,在於反對黨之間分散了一部分支持,哪怕是一丁點的選票,便足以完全改變選舉結果。以某些至關重要的邊緣議席為例,諸如柔佛的地不佬(Tebrau)、雪蘭莪的瓜拉雪蘭莪(Kuala Selangor),或是檳城的浮羅山背(Balik Pulau),只須分裂極少部份選票,就能導致在野黨的票源無法集中,國陣漁翁得利。

本文旨在透過歷史數據呈現過往三角戰的選舉結果,讓讀者有所了解。雖言政治局勢變化多端,若干年前選舉結果的特殊性可能已時過境遷,不過仍具一定的參考價值。至於,備受關注的來屆大選,若爆發全面三角戰會出現何種局面,我將另文解答。

李泰德 |

生長自馬來西亞鑿石小鎮,現從事民調工作。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!