仔細閱讀決審記錄之後,你才會發現,勝出的關鍵很大程度涉及評審的位置與品味,以及他們如何聖化作品。在討論首獎和評審獎的階段,也是評審在為作品爭取的最後階段,而它恰好呈現了兩種不同類型作品的對峙。不只有這一次,往後同樣的對峙依然會出現在其他的時間點與文學獎場合。屆時,它依舊是在考驗評審的鑑賞能力與眼光,而是否只要從自身位置出發,還是能夠藉由學理作為判斷依據?這些都關於評審的位置、品味與聖化。

文/葉福炎

對於馬來西亞的文學創作者而言,花蹤文學獎是國內最大型且具指標性的文學獎,甚至官方網站還以「大馬門檻最高的華文文學獎」自我標榜。無論是創作新秀抑或已晉升知名作家,這是一項大家必定躬逢其盛的文學獎。而才剛結束徵稿不久的第18屆花蹤文學獎,它有一句宣傳的標語,相當惹人注目:「大馬文學創作者在馬來西亞若沒有得到過花蹤文學獎總是有一點遺憾」。而當中隱含的潛台詞,即是一位得過花蹤文學獎的馬華作家,才能是其稱呼上取得意義的完整。

文學奧斯卡及其製造:一場大型的文學運動

然而,花蹤文學獎作為一種文化象徵,林春美曾如此敘述,「馬華終於可以被引渡到『純粹符號』的世界,進而通達一個神聖的中心。」[1]而這一場「文學界的奧斯卡獎」的聖化儀式,源自於三獎的包裝,即陳瑞獻在銅雕獎座上的文化藝術包裝、兩年一度極具華人民族文化儀式的頒獎典禮包裝,以及通過外國專家為主的評審組合包裝。不論是從哪個層面上來看,花蹤文學獎確實在馬華文學場域中具有崇高的地位。它彰顯了在馬華文學場域裡頭至少這兩個層面的認可機制,即文學創作或造詣上的認可、馬華作家的身分確立。

一旦獲得文學獎的加冕,舉凡得獎人現身於文學相關的場合(更不用說在文學場域之外),必然能為其身份獲得加持。對於一個文壇新人而言,那不只是踏入文壇必要的入場券,更像是一種文學品牌的認證。新書的行銷宣傳尤其可見。至今仍被提及黎紫書的文學傳奇,以及2020年被《聯合文學》選為「二十位最受期待的青壯世代華文小說家」的馬來西亞代表,牛油小生;倆人都是最好的例子。無論如何,我們都必須得承認,花蹤文學獎確實成功打造一支具有「花蹤」、「馬華」等標籤的作家隊伍。

不僅僅是一項文學場域的(再)生產機制,花蹤文學獎更像是一場大型的文學運動。黃錦樹如此描述:「作為文學獎,花蹤用了一種獨特的、開放的方式處理——交由評審去裁決。雖然初、複、決審各個階段都有風險,但也是行內人的工委們可根據結果進行調控。最終的結果是讓他們心目中的好作品現世。換言之,真正決定這場運動的,可能是藏身幕後的文青工委們。」[2]

花蹤文學獎的評選階段分為初、複以及決審三個階段,而前兩個階段會是邀請具文學背景的報館員工以及本地知名作家、學者擔任,最終選出十篇作品進入決審階段。在進入決審的最後階段中,以近幾屆的名單為例,評審陣容大致會是本地與外國作家各一名,外加一名具學者身份的評審。針對評審陣容的邀請與安排,黃錦樹補充道:「他們的品味、立場、學養等已一定程度的被掌握,得獎作品(甚至決選作品)大致被定向,劃出有限的可能空間。」

或許如此,而且黃錦樹尚未提及的是評審人選的有限。由於成名作家或成熟創作者仍不斷參與角逐,也變相讓工委會可選擇的評審人選減少,進而「有限的可能空間」也更難被撐開。這一點即能見於近幾屆散文組的得獎作品。

「我在哪裡?」:評審的位置與品味

1994年,花蹤文學獎開始設立新秀獎,限20歲或以下的少年參加;但到了2021年第十六屆的年齡,則是往上調至25歲。有別於公開組,新秀組是在眾多來稿中經由初審階段,挑選二十篇進入決審,而且決審評委大致都是線上的馬華作家(以第十六屆為準)。雖說新秀獎是個受保護的較勁組別,但比起公開組「大致被定向」的評審過程,它更像是馬華文學場域內的審美品味之爭。

第十六屆花蹤文學新秀獎散文組的兩篇得獎作品,分別是王晉恆〈雄水蝶〉[3]和林日錦〈餘悸〉[4]。〈雄水蝶〉是以蝶式泳姿與蝴蝶的意象聯結,講述「我」作為一名游泳教練的孩子,卻無法得到父親真傳的自我敘述,間中談論外人訕笑包括身體羸弱和平庸的泳姿,直到最後才意識到自己的責任傳承。而〈餘悸〉敘述的是「我」於留學期間發生在H城的一場社會運動,而文中是對於身處在這之內或之外的自我叩問,尤其是革命後帶來的日常秩序,以及「我們」要如何敘述與追憶等課題。

在眾多的投稿作品中,兩篇作品能夠脫穎而出,自是在水準之上。只是,縱覽近萬字的評審記錄[5],處處可見評審們的移情作用,加上「以我為度」的標準,是否足以說服讀者與作者,這也是一個疑問。許多時候,評審對於兩篇作品的討論中,往往是在突顯評審的品味與寫作慣習,尤其是「我」在三位評審討論中的位置,而這也無形間成為評審在閱讀上的位置——如果是我寫的話,我會怎麼寫。於是,文學獎上較勁的往往不只是參賽者,更多的是評審們之間的審美品味。

聖化的關鍵:辯護的權力與場域內的競爭

由於決審評委第二輪投票階段為同分,但最後階段由於兩位評審的堅持,〈雄水蝶〉才勝出榮獲首獎。然而,仔細閱讀決審記錄之後,你才會發現,勝出的關鍵很大程度涉及評審的位置與品味,以及他們如何聖化作品。在討論首獎和評審獎的階段,也是評審在為作品爭取的最後階段,而它恰好呈現了兩種不同類型作品的對峙。

無論是哪一篇,它都考驗著評審對於散文的想像與認識。或許,〈餘悸〉真正無法突圍的點是來自於場域內的競爭。不斷自我叩問——這一類以反思性作為主導的散文寫作,在充斥著抒情散文的文學世界裏,那顯然是不討好的。倘若某位評審並未對散文另存有不一樣的可能性,〈餘悸〉也可能不會進入最後名次的決定階段。

不只有這一次,往後同樣的對峙依然會出現在其他的時間點與文學獎場合。屆時,它依舊是在考驗評審的鑑賞能力與眼光,而是否只要從自身位置出發,還是能夠藉由學理作為判斷依據?這些都關於評審的位置、品味與聖化。

[1] 林春美。2009[2004]。如何塑造奧斯卡:馬華文學與花蹤。《性別與本土:在地的馬華文學論述》(雪蘭莪:大將出版社),46-59。

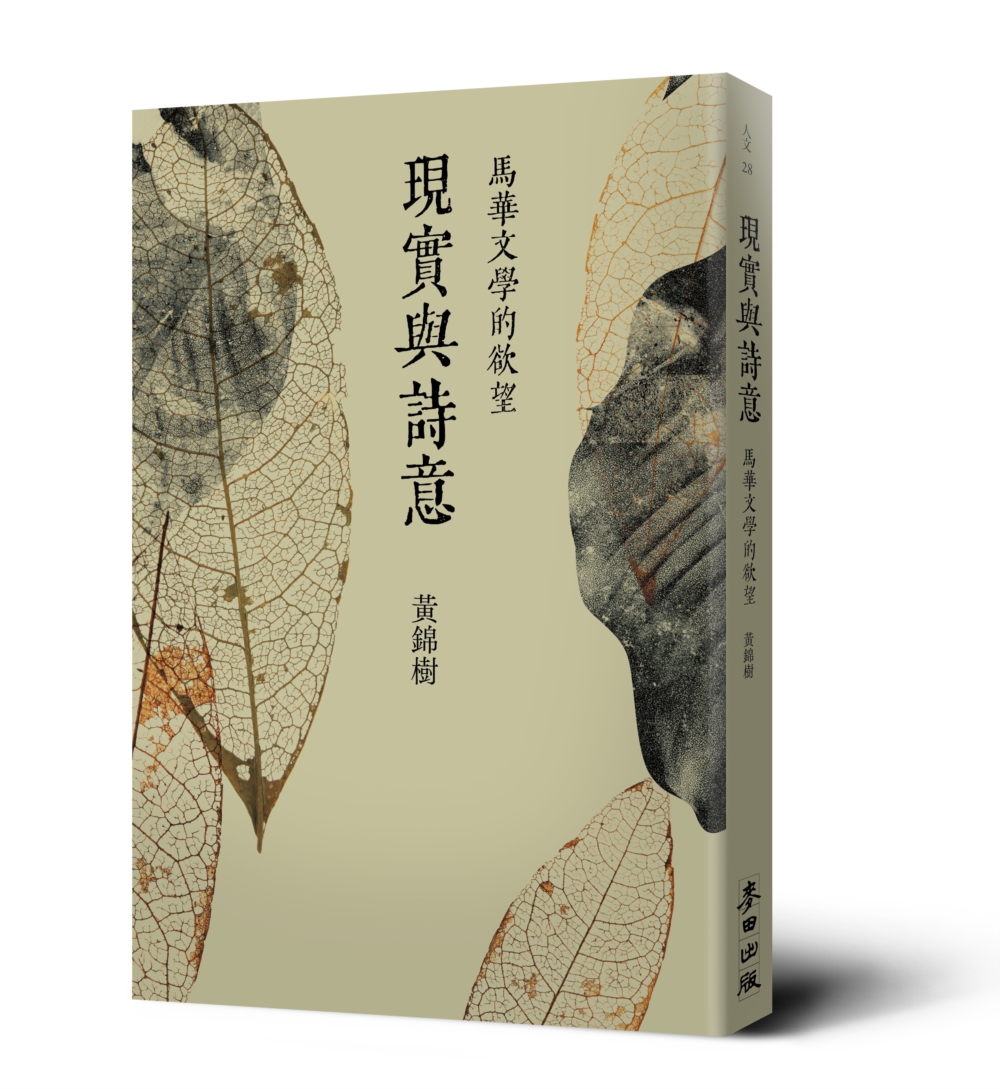

[2] 黃錦樹。2022[2017]。花蹤:一場文學運動?。《現實與詩意:馬華文學的慾望》(臺北:麥田出版社),334-343。

[3] 王晉恆。雄水蝶。https://www.facebook.com/photo.php?fbid=393135426353845。

[4] 林日錦。餘悸。https://www.facebook.com/photo/?fbid=393942039606517。

[5] 後浪坊。第十六屆花蹤文學獎 新秀獎散文組決審記錄。https://www.facebook.com/photo/?fbid=389969216670466。

葉福炎 |

葉福炎,畢業於國立暨南國際大學中國語文學系碩士班。目前為東海大學社會學系博士生暨兼任講師,以文學社會學、華文文學研究見長。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。