「鳳凰班」的《福建鳳凰男女班全體藝員宣言》以及他們在馬來亞的演出活動,不僅在藝術領域展現了他們的才華和奉獻精神,也凸顯了他們對於個體、群體和國家的情感認同,為當時的社會做出了積極的貢獻。在這份《福建鳳凰男女班全體藝員宣言》中,「鳳凰班」不僅表達了對於個體身份的認同,還關注到了群體的經濟、社會和政治議題。他們試圖通過誠摯的語言和思考,呼喚華僑的共情和團結,以維護自身利益,同時也體現了對國家和社會整體穩定的期待。《福建鳳凰男女班全體藝員宣言》文本,豐富了我們對於二戰前台灣戲劇和海外華僑社會的認識,也有助於我們更好地理解當時政治、經濟和文化的背景。

文/沈國明

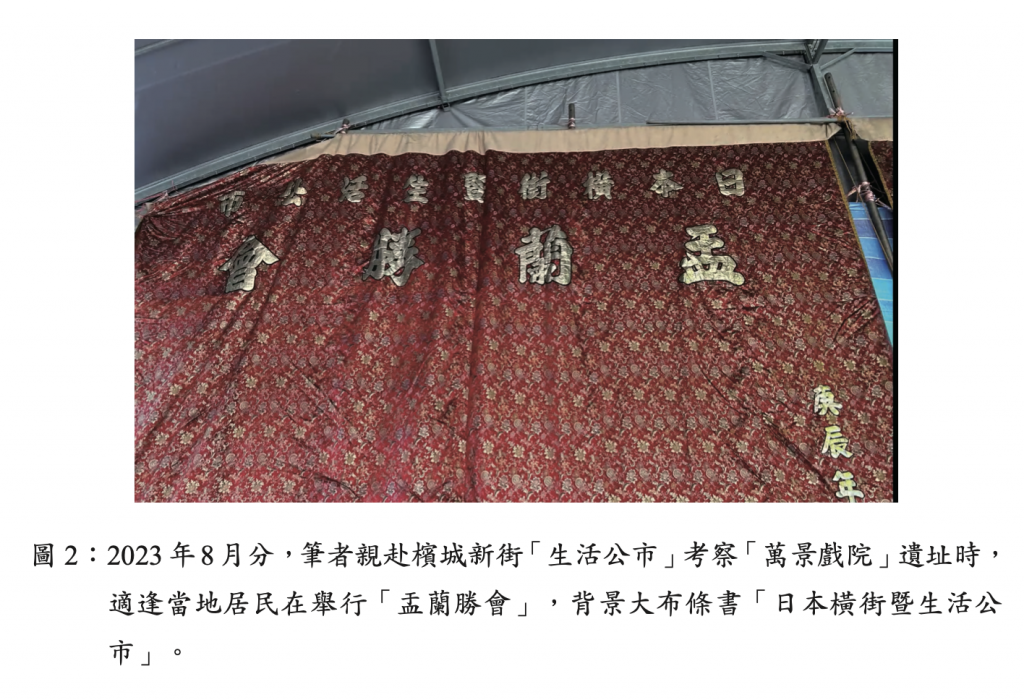

1932年1月2日(星期六)晚上十時,「福建鳳凰男女班」在檳城新街中假「萬景戲院」鑼鼓喧天演出《陳三五娘》三集時,戲院裡突然發生爆炸事件,響聲如雷,導致戲院幾乎坐滿的觀眾突然「鳥飛獸散,止鑼息鼓。峇峇娘惹哭叫阿娘!」[1]

據報道指出:「表演中,全場觀客,視線盡為注意,誰知於斯時,院右第三往樓下突發生暴雷巨聲,轟的一聲,火光迸烈!」[2]這突如其來的事件,觀眾們紛紛驚慌逃離,樓上樓下的觀眾秩序大亂。恰好當時有一位記者在場,目睹事發經過而報導在《檳城新報》。

幸運的是,這次事件並沒有造成人員傷亡。經過調查發現,戲院右側有一條走廊,走廊外面隔著鉛板可通往日本橫街。當晚,有不明身份的人將響物投擲到院內,發出了強烈的雷鳴聲,同時也引發了劇烈的震動,其影響範圍包括近處以及遠至新街尾,可以聞到這一巨響。雖然這種情況令人膽寒,但幸運的是響物隕落的走廊位置,並未對人員造成傷害。這次的突發爆炸事件,導致觀眾們驚恐不安,秩序紊亂,許多觀眾緊急逃離現場。

作者提供

夾縫中的自白:鳳凰班的《宣言》與身分認同

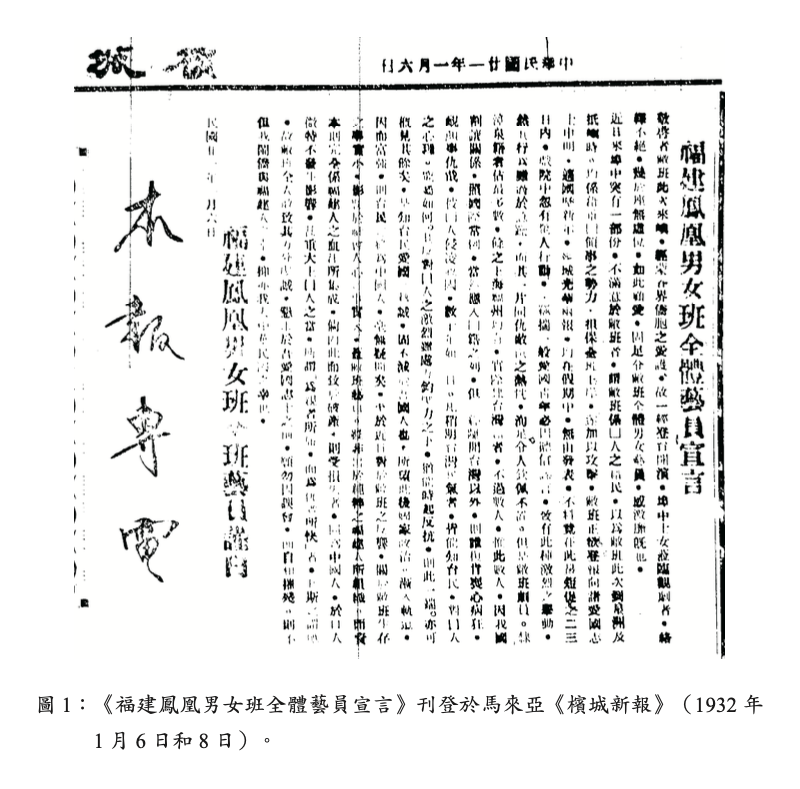

隨後,「鳳凰班」發表《福建鳳凰男女班全體藝員宣言》,全文(刊登於《檳城新報》,1932年1月6日和8日)如下:

敬啓者敝班此次來嶼,深蒙各界僑胞之愛護,故一經登台開演,埠中士女蒞臨觀劇者,絡繹不絕,幾經座無席位。如此厚愛,固足令敝班全體男女藝員,感激靡既也。

近日來埠中突有一部分,不滿意敝班者,謂敝班系日人之籍民,以為敝班此次到星洲及抵嶼時,均系籍X日領事之勢力,擔保全班上岸,遂加以攻擊。敝班正欲登報向諸愛國志士申明。適國歷新年,檳城光華兩報,均在假期中,無由發表,不料竟在此最短促之二三日內,戲院中忽有驚人行動,X揣一般愛國青年必因聽信謠言,改有此種激烈之舉動,然此行為難過於急躁,而其同仇敵愾之熱忱,洵是令人欽佩不置。但是敝班劇員,隸漳泉籍者佔最多數,余之上海福州均有,實際隸台灣者,不過數人。惟此數人,因我國割讓關係,照國際常例,當然應入日籍之列,但是經離台灣以外,則誰復肯喪心病狂,靦X事仇哉。被日人侵凌我國,數十年如一日,凡稍明台灣民氣者,皆能知台民,對日人之心理,實為如何X其反對日人之激烈雖處於鈞X力之下,猶能時起反抗。則此一端,亦可概見其餘矣。是知台民愛國之熱誠,固不滅X吾國人也,所望此後國家政治,漸入軌。因而富強。則台民始終為中國人,毫無疑問矣。由於近日對於敝班之反響,關心敝班生存之事實小,影響於社會人心之事實也。敝班藝員,雖非出於純粹之福建人所組織,而資本則完全系福建人之血汗所集成。倘因此而致破產,則受損失者,實為中國人,於日人微特不發生影響,甚重大上日人之當。所謂「為視者所X,而X為者所快」者,X斯之謂X,故敝班仝人敢致其XXX誠,懇求於吾愛國志士之X,願勿因誤會,而自相摧殘,則不但我閩僑與福建人之X,抑亦我大中華民國之幸也。

福建鳳凰男女班全班藝員謹曰

民國廿一年一月六日

《福建鳳凰男女班全體藝員宣言》的文本,呈現了「鳳凰班」的深思熟慮以及對於當時時局的關切。「鳳凰班」針對其成員的「日籍身份」,以及日本帝國主義的侵略行為進行了明確的表態,同時強調台灣人的「中國身份」始終如一。這表明瞭「鳳凰班」對於政治現實的敏感性,以及他們對於台灣與中國的聯繫與認同。

時代的召喚:南洋華僑的民族意識與文藝

二戰前,「鳳凰班」到馬來亞檳城演出,凸顯了那段歷史中民族與國族之間深刻的衝突。陳子石在《怎樣發展南洋華僑文化事業》一文中,提出「發揚我民族革命的精神」[3]的理念。他認為,教育便是弘揚民族革命的精神和培養民族意識的根本。此外,中華民國僑務委員會教育處長陳春圃,也在談及僑民教育實施綱要時強調:「以中華民國教育宗旨及其實施方針為標準,依各地之特殊環境實施方式,以不受事實之牽制,務達到培養民族意識……」[4]因此,當日本侵略與佔領中國領土時,馬來亞華僑表現出強烈的民族意識,展現了在南洋華僑文化與教育的發展中,成功完成了僑民教育的使命。

黃軼球在《華僑文藝界往何處走?》一文中也指出:「華僑文藝界的責任在『國族文藝』的名詞下,華僑的文藝運動,自然不能違背這個原則。」[5]因此,推展「國族文藝」的目的,是為了「提高華僑向上心志並培養其愛國愛鄉之根性。」[6]因此,二戰前台灣人的民族身份與國族政治身份發生微妙的變化,這正是本文探討的方向,同時也彰顯了其學術研究價值與意義。

「鳳凰班」的《福建鳳凰男女班全體藝員宣言》以及他們在馬來亞的演出活動,不僅在藝術領域展現了他們的才華和奉獻精神,也凸顯了他們對於個體、群體和國家的情感認同,為當時的社會做出了積極的貢獻。

在這份《福建鳳凰男女班全體藝員宣言》中,「鳳凰班」不僅表達了對於個體身份的認同,還關注到了群體的經濟、社會和政治議題。他們試圖通過誠摯的語言和思考,呼喚華僑的共情和團結,以維護自身利益,同時也體現了對國家和社會整體穩定的期待。《福建鳳凰男女班全體藝員宣言》文本,豐富了我們對於二戰前台灣戲劇和海外華僑社會的認識,也有助於我們更好地理解當時政治、經濟和文化的背景。

[1] <新街萬景戲院裡轟的一聲>,《檳城新報》,1932年1月4日,第24版。

[2] <新街萬景戲院裡轟的一聲>,《檳城新報》,1932年1月4日,第24版。

[3] 陳子石:<怎樣發展南洋華僑文化事業>,《華僑周報》第15期,國民政府僑務委員會本報社,1932年,頁25。

[4] 僑務委員會本報社編:<本會最近消息及工作>,《華僑周報》第32期,國民政府僑務委員會本報社,1933年,頁31。

[5] 黃軼球:<華僑文藝界往何處走?>,《南洋商報》,1935年6月25日,第15版

[6] 黃軼球:<華僑文藝界往何處走?>,《南洋商報》,1935年6月25日,第15版。

沈國明 |

中国南京大学文学院戏剧与影视系戏剧戏曲学博士。

|

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。