馬華文學果然充滿各種越/渡/越渡/渡越的可能。話說2022年,來自熱帶南方「馬來–加拉巴戈群島」某個島嶼的曾昭程,「從黃錦樹出發」,並以此群島論述為基礎,重新反思馬華文學理論,建構《渡越.馬來西亞》的「華文/南境」概念與論述框架,提供各種越渡的可能。林參天、漢素音、王安憶、李永平只不過是其中「四種『渡越馬來西亞』的方法」。而昭程在本書所展開的「渡越論述」,始於一個越渡語言(華文/中文)或在多語之間過渡、穿越、交錯、往返的「南洋論述」,其中隱含越渡族裔疆界(乃至「國家」)的文學理想。

文/張錦忠

過去十來年間,在美國學界,由於華語語系文學研究、跨太平洋研究、跨文化研究、世界文學、全球華文、全球亞洲、全球南方等理論的興起,加上後殖民論述與離散研究餘緒,一時之間,中國現代文學以外的華文文學頗引起關注。青年學者如陳榮強(E.K. Tan)、古艾玲(Alison M. Groppe)、白安卓(Andrea Bachner)、貝納子(Brian Bernards),先後出版他們或以馬華文學為研究對象或部分聚焦馬華文學的學術專書。而早在2010年,耶魯大學石靜遠(Jing Tsu)教授第二本專書《離散華人的聲音與文字》 (Sound and Script in Chinese Diaspora)即有兩章涉及馬華文學,份量不可謂不重。這群太平洋彼岸青年學者的研究視野與規模,或傳承或擴大了王德威、史書美、周蕾、羅鵬、張誦聖等師長輩在上一個世紀以來的對現代華文文學領域的拓展與推動工作,成果可觀。

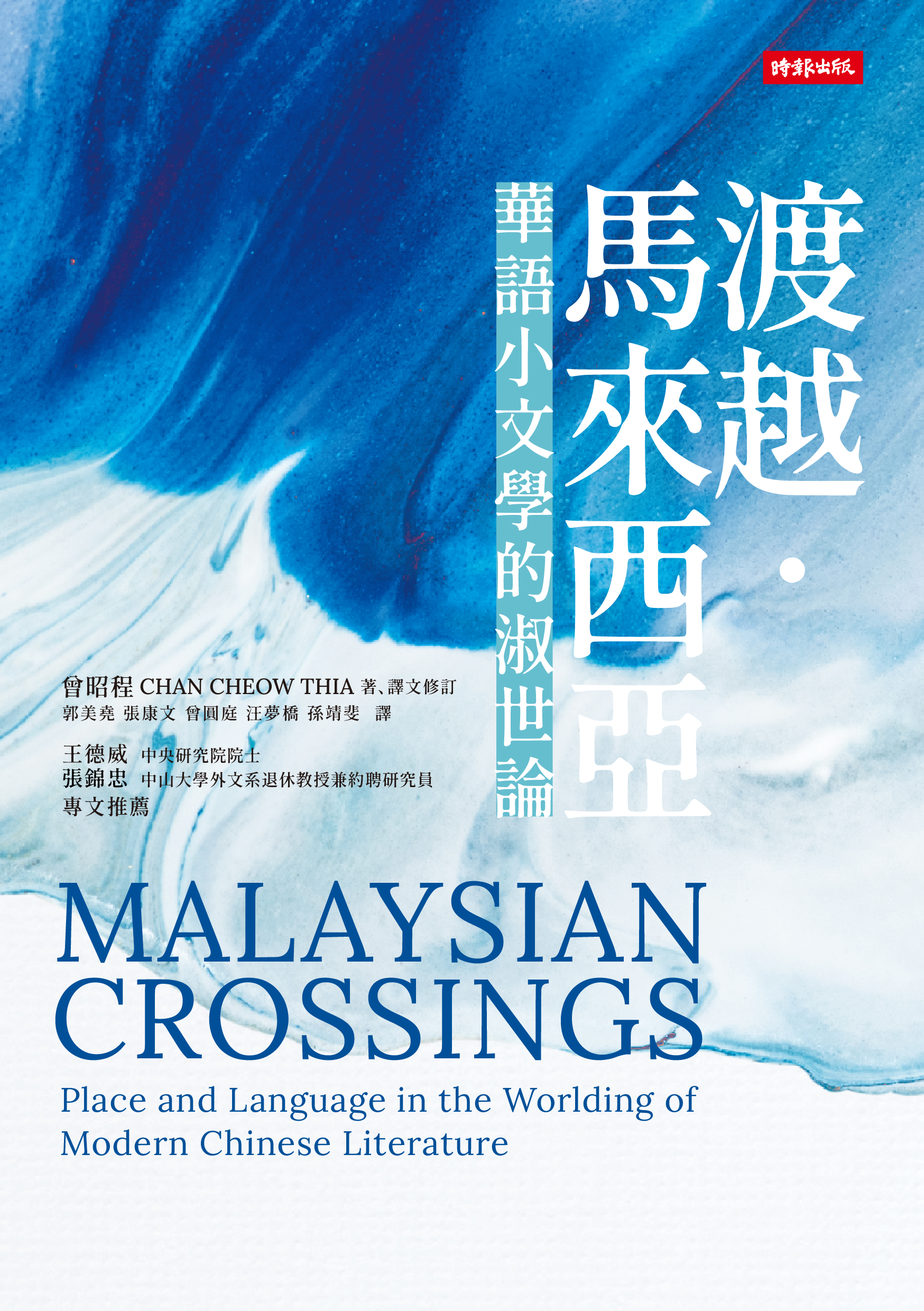

繼陳榮強、古艾玲等人之後,2022年,從耶魯大學畢業、在新加坡國立大學中文系任教的曾昭程出版了專書Malaysian Crossings: Place and Language in the Worlding of Modern Chinese Literature(New York: Columbia University Press),為以英文撰述的馬華文學研究彙編增添了一筆。2025年秋,Malaysian Crossings以中文譯名《渡越.馬來西亞:華語小文學的淑世論》在臺北出版。[1]

曾昭程自承本書「從黃錦樹對現代華語文學生產的空間性評量出發」,顯示其論述框架與(在臺)馬華文學論述系譜之間有所銜接。我讀《渡越.馬來西亞論》,可以感受到昭程的熱切企圖——也是當年林建國的企圖:「為馬華文學建立一套理論」。這讓我想起黃錦樹在〈重返「為甚麼馬華文學」〉文中回望他們在論述馬華文學肇始時的分歧——錦樹寫道:「他〔林建國〕做的是理論,我做的是個案」。不過,錦樹的個案分析與理論之間,也不是沒有越渡空間。他出發的場地雖然不一定是高樓廣廈,但「從個案入手」也頗有可觀之處,而所帶出的「中國性」、「內在中國」思考,在昭程書中多處可見印跡鱗爪。

作者提供

在地化的語言追尋:林參天與韓素音

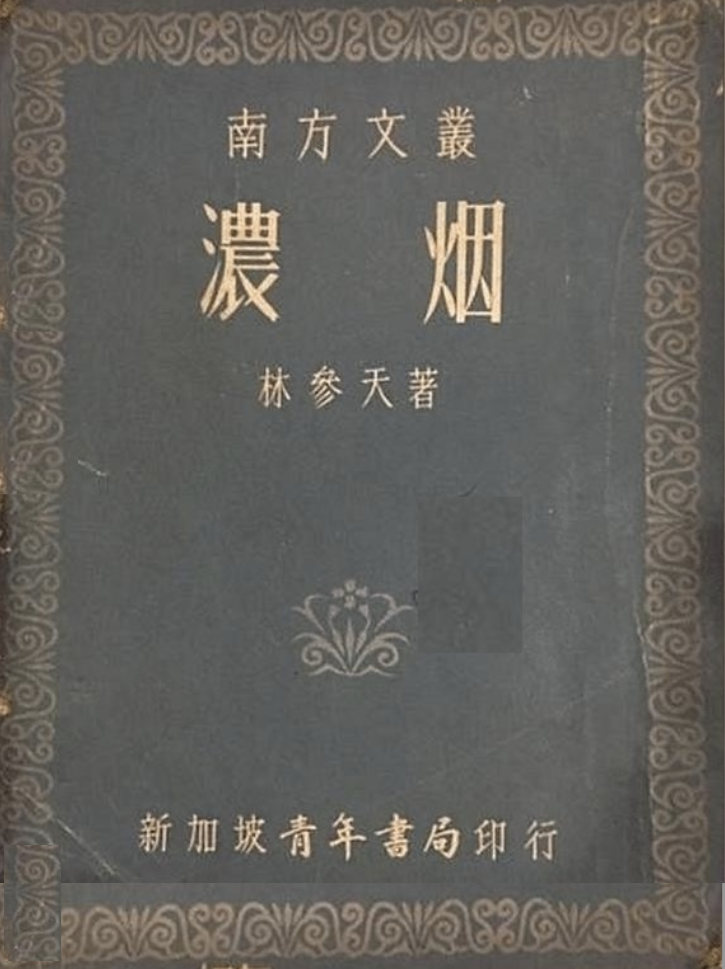

《渡越.馬來西亞》的個案有四:林參天、韓素音、王安憶、李永平。第一個是南渡移民作家林參天。林參天的《濃煙》為馬華長篇小說首開風氣之作,文本中糅雜了南洋俗字口語、廈門話、馬來語、音譯馬來語、英文,既是在地化表現,也使小說充滿「異語性」。曾昭程認為《濃煙》可視為「馬來亞先驅作家踐行的一場文字實驗」。此外,林參天的敘事形式(長篇小說)也是新文學體式與舊體白話說部的混合。另一方面,小說在上海出版;上海作為中國新文學「文壇中心」,與林參天形容為「沉寂」的南洋華文文學場域形成對照。昭程重讀林參天,倡議用一種「對位式」讀法來詮釋《濃煙》的上述文本內外世界,同時視林參天的多語踐行為一種文學語言的追尋,於是援引了梅爾.史登勃(Meil Sternberg)的翻譯模擬論來探討小說中的多語現實環境,頗具說服力。值得一提的是,誠如昭程所指出,作為一位現實主義小說作者,林參天對文學表現語言顯然有其自覺性,而「從黃錦樹出發」的昭程在處理這個個案時,也思考了黃錦樹對馬華現實主義小說的批判與分析尺度,並指出黃林二人的審美詩學其實不無共通之處。

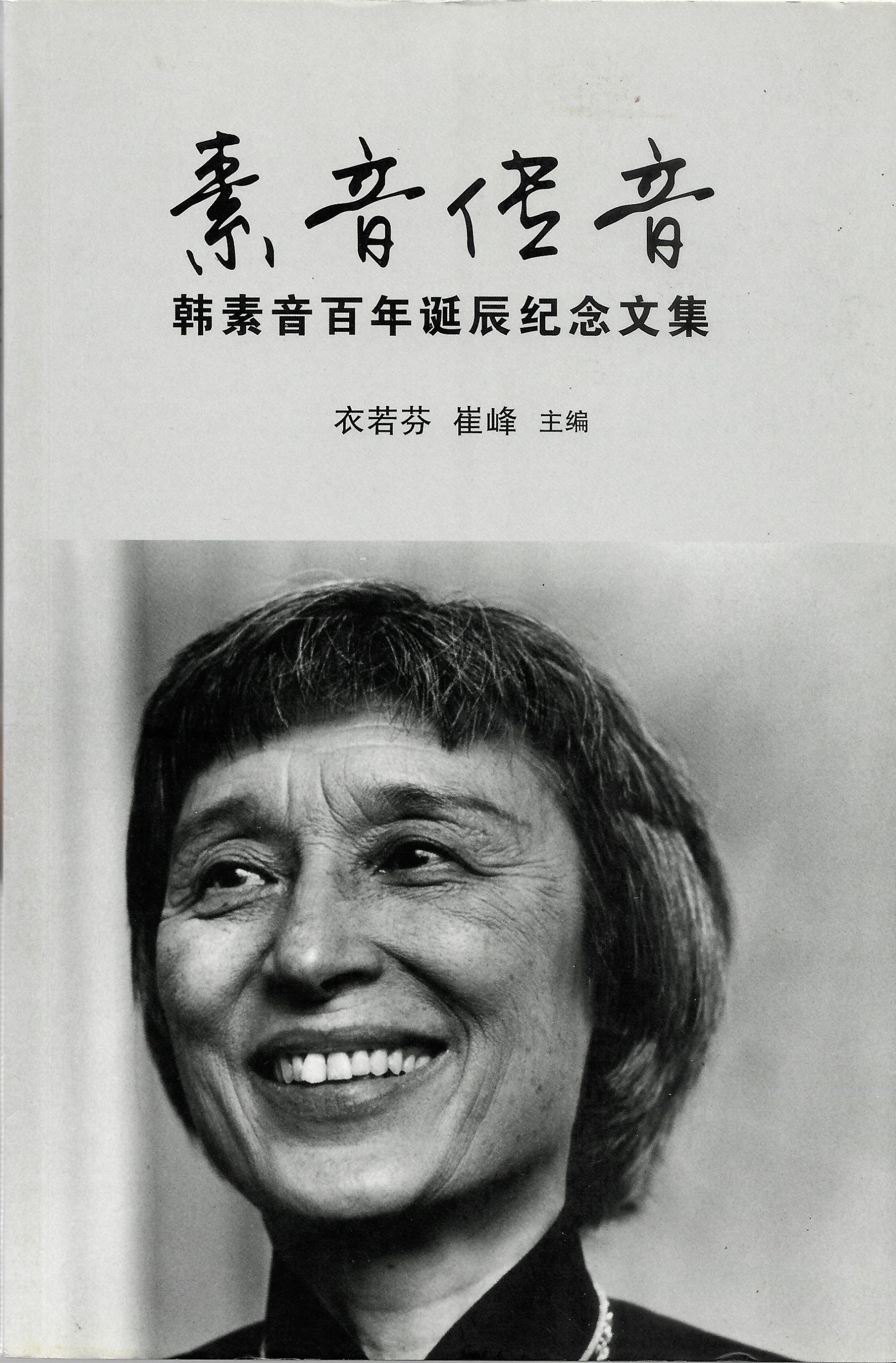

在二戰後的冷戰年代,中比混血的周光瑚從香港下南洋,她跟林參天同樣經過一道南向越渡路徑,不同的是她南來時已是英文小說家,以「漢素音」(Han Suyin,又署「韓素音」)之名為人所知。尤有進者,韓素音在馬來亞期間完成的長篇小說《餐風飲露》(And the Rain My Drink) 讓她被視為具在地色彩的馬英小說家。小說出版兩年後推出的中譯本(李星可譯;譯本下卷未見刊行),則以「翻譯馬華」模式成為「建國年代」的馬華長篇小說。

昭程指出韓素音在星馬期間「把英文文學當作世界文學來書寫」。她一方面將英文在地化,另一方面以當地英文表現方式創作,反映了現實世界的混雜語言現象,並作為「亞洲英文」樣本;昭程稱之為「雙焦點」(bifocal)書寫實踐模式。此外,韓素音跟馬華文學的互動也頗值得關注,包括她演講所提及的馬華文學發展、在南洋大學開設課程、促成李星可編選與翻譯《現代馬來西亞中國小說》(Modern Malaysian Chinese Stories),[2] 以及她為這本選集撰寫的序文。在我看來,韓素音那十來年間在南洋的文學志業,可以說是勾劃了一張新興國家的文學共同體藍圖(一個跨語的「馬來西亞文學共和國」)。可惜就像《餐風飲露》續集未完,她並沒有來得及看見這個文學共同體或共和國成功或失敗,就再次越渡馬來西亞,離開南洋,北望神州大陸去了。

作者提供

離散、語言與「華文/南境」:王安憶與李永平

馬華文學史裏頭南來北往或北返的「渡越馬來西亞」案例不計其數,「南來文人」與「歸僑作家」都是關鍵詞。著名的中國「歸僑作家」王嘯平即其中一個。不過,王嘯平不是《渡越.馬來西亞》的個案研究對象,「歸僑作家的女兒」王安憶才是。昭程一方面以《傷心太平洋》敘事敷演王安憶的南向「尋根之旅」,另一方面指出黃錦樹與王安憶對理想文學語言思考的交聚與分歧。他藉由王安憶「漂泊的語言」論述重探黃錦樹在1990年代所思考的「華文/中文」或「失語的南方」概念,接力思考華人/華文離散南方後的語言問題,並建構「華文/南境」(Sinophone south)以作為「世界主義式的交匯節點」。

父親離散與歸返的敘事連接了離散華人與語言問題,以及中文/華語的聚交會流,我認為這是「作為多樣性的離散」的「淑世結果」(consequence of worlding)——出走中國,到世界去,華語在去畛域後的「遊牧疆域」很可能變成「流浪地」。因此,如果王嘯平的南洋兒女寫作,那是一種怎樣的文學語言?是否可以視為理想的文學語言?這種語言會產生怎樣的文學?黃錦樹在德勒茲(Gilles Deleuze)與瓜達希(Felix Guattari)那裏找到答案,並名之為「華文小文學」。王安憶則找到「抽象語言/文學白話」的語言觀。昭程認為那是「一種世界主義的華語文學白話」,而普世性與地方性在裏頭殊途同歸,矛盾得以化解。我們不妨進一步思考,這個「世界主義的華語文學白話」如何連結「華文/南境」框架?兩者之間有著怎樣的「親密性」?在我看來,昭程的「華文/南境」框架,應該是黃錦樹「華文/中文」框架的延伸,而不僅是王安憶的理想國對照組。無論如何,離散族裔存有空間的不斷變化造就理想文學語言的游移變化,以致產生越渡的困境/新境,這何嘗不是南方文學多樣性的開端?

作者提供

因此昭程以李永平為《渡越.馬來西亞》第四個案例就不令人意外了。昭程衍續黃錦樹的「華文/中文」框架,以李永平的《大河盡頭》來演示「華文/南境」論述——將華語/華文重新定錨於多語的南方語境。李永平一直是黃錦樹思索「馬華文學的語言問題」或語言自覺最重要的個案。然而昭程的論述展現了更大的企圖心:他以李永平的跨域越渡作為馬華文學、臺灣文學及世界華語文學這三個文學空間的連結,以繞開主導各種文學敘述的「國家尺度」。不過,話說回來,沒有臺北作為文學中心,沒有被中心接受,「離心表述」對李永平而言,可能還是隱蔽或隱匿的。

如何以(境外的)「婆羅洲書寫」體現「漢字王國」,或以中文這他認為是「舉世獨一無二的形音俱美的語文,用它來描繪同樣多彩多姿、別有洞天的婆羅洲雨林」,如何讓兩者「相得益彰」,恐怕才是李永平創作時「得苦苦思索、篩選」之處。這個「婆羅洲書寫漢字王國」的體現,乃在於如何再現一個多語混雜的婆羅洲語境。因此我們不妨說,李永平的語言文字實驗,不僅是尺度規模越渡了林參天《濃煙》的實踐;在「翻譯性摹擬」之外,他終於意識到那是一個充滿「雜質」的環境世界(Umwelt)。李永平在上海人民出版社版《大河盡頭》(2011)的〈簡體版序〉寫道:「《大河盡頭》語言的多樣,或許,在某種程度上反映出了近年來中文的世界化吧」。走入世界,在世界之中,「中文的世界化」是必然的「淑世結果」,包括去畛域與再畛域。

作者提供

昭程進一步指出,相對於「中國性/中華性」的思考,李永平其實相當自覺地突顯「原民性」,因此小說家在越渡朱鴒夜遊的仙境之後,重新勘繪婆羅洲,越渡族裔疆域,試圖為自己的書寫在世界華文文學空間重新定位。那是一個更趨近臺灣的原住民文學或南島性的位置。於是離心、跨域表述/越渡表述、小文學的去畛域/再畛域等論述在《大河盡頭》的文本世界得以連結。婆羅洲書寫/原民性/南島性作為「離心表述與邊緣連結」的策略,恰恰彰顯了李永平對馬華文學、臺灣文學既不即不離又亦即亦離的越渡立場。

這樣看來,馬華文學果然充滿各種越/渡/越渡/渡越的可能。話說2022年,來自熱帶南方「馬來–加拉巴戈群島」某個島嶼的曾昭程,「從黃錦樹出發」,並以此群島論述為基礎,重新反思馬華文學理論,建構《渡越.馬來西亞》的「華文/南境」概念與論述框架,提供各種越渡的可能。林參天、漢素音、王安憶、李永平只不過是其中「四種『渡越馬來西亞』的方法」。而昭程在本書所展開的「渡越論述」,始於一個越渡語言(華文/中文)或在多語之間過渡、穿越、交錯、往返的「南洋論述」,其中隱含越渡族裔疆界(乃至「國家」)的文學理想。

[1] 本文為《渡越.馬來西亞:華語小文學的淑世論》(臺北:時報文化公司,2025)長序〈對話、接力、越渡:馬華文學論述與馬華文學的「渡越」論述〉之改寫版。

[2] 《現代馬來西亞中國小說》為原書封面譯題,故沿用。「中國小說」應該是“Chinese stories”「中文小說」的意思。

張錦忠 |

馬來亞獨立前一年生於彭亨關丹。國立臺灣大學外國文學博士,高雄國立中山大學外文系教授退休,目前為該系約聘研究員,研究議題多涉及離散論述與馬華文學。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請按贊和追踪當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!