▲ 晚年的林英強。(來源:知心燕郊的博客)

有些人寫文章偏愛征逐文名,有些人終其一生低調淡薄,林英強屬於後者。在馬華現代詩史中,林英強也是被遺忘的他者。他年輕時傾注於寫象徵詩與散文,直接承繼中國三十年代象徵詩派的傳統,為馬華現代文學開了一條新路。1947年加入南洋學會,興趣逐漸轉向南洋風土民俗研究,惟仍著力栽培年輕作者。馬華的現實環境容不下以文藝為志業者,文人只能轉向民間史叢求索。這是林英強與其同時代文人的寫照。

【文/莊華興】

有些人寫文章偏愛征逐文名,有些人終其一生低調淡薄。林英強屬於後者,據年輕時載中國報報社見過林英強的碧澄先生說,「他處事低調、生活簡樸、交遊不廣」。(碧澄,2016.11.30)馬華文史界只知他研究南洋風土民俗,很少人知道他年輕在故鄉時已文名卓著。在馬華現代詩史中,林英強也是被遺忘的他者。

▲ 青年林英強。(來源:搜狐)

▲ 青年林英強。(來源:搜狐)

他於上世紀三十年代,在上海、北京、武漢、南京、香港等報刊發表大量詩作,與多位詩人、作家如戴望舒、施蟄存、郁達夫、徐遲、路易士、葉靈鳳等均有交往。他追隨同鄉李金髮的象徵主義詩風,與李金發、侯汝華、李心若被視為中國新詩史上突出的象徵派詩人。他的詩以象徵主義為起點,逐步參與三十年代以上海為中心的現代派詩歌發展。南來以前,已出版詩集《蝙蝠屋》、《麥地謠》(上海萬葉書局印行)、《聰馬驅》(東方詩作家協會)、《沙漠船之旅歌》(東方詩作家協會),《東方詩報》(東方詩作家協會),七十年代初給黃崖的國際文化企業公司出版《在南方的天下》,教育出版(馬)有限公司出版《郁達夫先生及其作品》等,餘者為東南亞民俗、風土、民族藝術、戲曲、嘉應方言研究,共二十餘種。

▲《文藝新潮》。(來源:易拍全球)

▲《文藝新潮》。(來源:易拍全球)

投身報界杏壇貢獻文教

林英強於1939年南來,先至菲律賓,後抵新加坡,翌年於吉隆玻《馬華日報》任事。1939年5月14日,林英強在香港寫了一首散文詩〈熱血的注流〉,發表於《文藝新潮》。據此推測,他是於該年中下旬買舟南渡。另兩位同鄉亦先後南渡馬來亞,其中有和林英強一起活躍於梅縣「七星燈」文學社成員劉果因和黃偉強(其餘四位是侯汝華、廖宗灝、楊青萍、陳廉觀)。他們三人廁身馬華報界和教育界,為馬來西亞華文文教付出了貢獻。劉果因南來後曾短暫在《馬華日報》任編輯,後來輾轉在多所華文中學執教,一邊從事日本文學中譯,並鑽研文藝理論和客家研究。黃偉強則加入教育界,獨立前後任馬來亞民眾圖書館協會秘書,1954-1971年任吉隆玻陸佑路中國學校校長,亦曾任吉隆玻華校教師公會總務。

《馬華日報》創辦於1937年2月14日。它是繼《新益群報》(前身為《益群報》)停刊後為戰前中馬區重要的華文報。林英強任該報國際新聞編輯兼副刊主編、社論委員。因該報倡辦人梁燊南與主編梁偉華出生於梅縣,故拉攏了不少客籍文士加入報陣,所知的有張天白(原名張曉光)和劉果因。

當新加坡《大華周報》於1941年1月12日發刊時,林英強的名字出現在編委陣容。同年9月6日第36期週報刊載林英強的論文〈愛國詩歌談〉,表達了文章救國的決心。1942年6月30日,他寫了詩歌〈挽歌〉,五年後(1947)發表於上海左傾且擁有廣泛讀者的國統區文學雜誌《文藝春秋》第五卷第三期。〈挽歌〉寫成時,日軍已全面侵佔馬來亞,郁達夫等人逃離了新加坡抵蘇門答臘。從作品中落款的寫作日期與地點來看,林英強於日治時期曾滯留檳城(〈行人謠〉,1943年5月寫於佐治港)和霹靂(〈鄉愁〉,1945年1月5日卑拉克)。1946與1947年間,他買舟浮於海上(〈飛向南方〉,1946年4月27日南海之上),並在曼谷(〈隆披尼湖上〉,1946年10月31日盤谷)、越南(〈鼠色的路上〉,1947年1月越南)等地漂泊。散文〈寮國行〉進一步透露了他於戰爭結束後離開馬來亞在印支半島的行蹤:「勝利之後,我決定了北歸的行程。但那個時候因為海上交通還缺少傤客的船隻,所以照原定計劃,在極端的困難下離開馬來亞走向暹羅,再由暹羅轉道越南,在和暖的冬日,我的足跡踏上那湄公河了。」此次行腳留下了風土記,後來都發表在《南洋學報》。此次經歷也促使他從文藝寫作逐漸轉向東南亞風土民俗研究。

▲《南洋學報》。(來源:中文百科全書)

▲《南洋學報》。(來源:中文百科全書)

1947年中,他已回到大陸,輾轉於上海、杭州、武昌、岳陽等地,本時期的作品有〈湖上之歌〉(寫於1947年6月)、〈闕題〉(1947年7月29日)、〈有感〉(1947年8月3日)等,而寫於馬來亞的〈挽歌〉,1947年6月在滬重抄、發表。

二次南渡編純文藝副刊

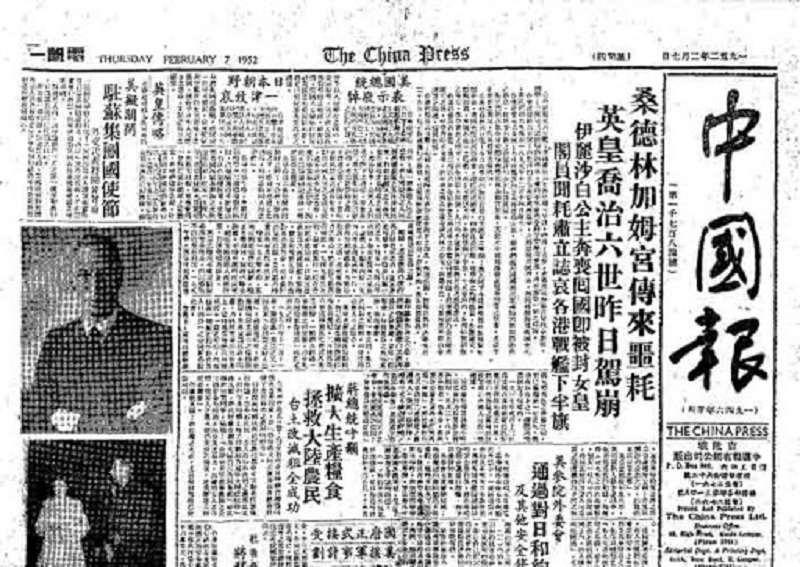

1948年他再次南渡,在新加坡《中興日報》任國際新聞編輯。翌年北上吉隆玻,加入創辦不久的《中國報》,其時陳濟謀任該報董事經理,陳亦為梅縣籍。五十年代林英強在《中國報》編《展望》、《文戈》、《大地》副刊,前二者為綜合性副刊,《文戈》屬純文藝副刊。碧澄認為,《中國報》的文藝氣息是由林英強帶動起來的。在他任副刊編輯期間,栽培了不少中馬區的寫作人。(同上)除了編輯工作,他也兼任該報資料室主任。

▲ 五十年代的《中國報》。(來源:華聲論壇)

▲ 五十年代的《中國報》。(來源:華聲論壇)

根據他的鄰居兼好友吳天才教授向碧澄透露,「林英強曾將四、五十年代在中國報發表的新詩剪報交了給他設法出版單行本,可惜由於某些原因,一直沒有機會實現其夢想。」針對林英強的詩作,吳教授認為「寫作手法相當新穎,蘊含「現代」的因素,有可能是我國現代詩的領航者。」(碧澄,2016.11.30)這個評斷一直沒有受到重視。

按照現有的論述,馬華現代文學的探索時期始於1959年3月5日,以白垚在《學生週報》發表第一首現代詩〈麻河靜立〉為起點(溫任平,1980:6)。筆者曾經談南洋時期的劉以鬯,以為劉以鬯把日本新感覺派的現代感性帶入新馬華文文壇,是戰後更早的現代作家之一。林英強是另外一個脈絡,他直接承繼中國三十年代象徵詩派的傳統,為馬華現代文學開了一條新路。林英強的象徵詩恰恰可視為馬華現代文學的探索之一。

▲《學生周報》。(來源:《學生周報》臉書)

詩風優美隱晦意境深遠

北京社科院趙稀方(2019:109)論林英強發表於香港《紅豆》第四卷第一期的三首詩作時,指出其作品的蛻變:不像前期詩歌那樣文白夾雜,不過追求意象與練字的特色仍在。……詩歌力圖提煉不太常用的意象。王劍叢(2002:50)則認為林英強的散文詩,語言精煉、優美、題旨隱晦、意境深遠。

從這個角度看林英強在馬來亞的作品,仍不失上述特色。茲舉林寫於卑拉克(馬來語Perak音轉)的散文詩〈鄉愁〉。當他目睹日軍鐵蹄踐踏下的馬來亞,不期然憶起故鄉緋色之歷史,心頭生起了別樣的鄉愁:

雨之朝,闃寂之夜闌,惦念著朔風裡的焰火,使我流灑感激之涕淚。

北原的村裡,韓川之流浮著緋色的靜謐之歷史。噫,在椰子之片丘,忍聽瘋人的魔笛麼?

最難忘了故鄉的明窗之風與澄爽之空的,憶思那悠久蔥郁的山巒,卻平添我的焦灼了。

蹉跌於闇黑的深層,依舊有無盡的企想。噫,茜色而婉娩的故鄉喲,能不為我慕戀麼?

林英強年輕時傾注於寫象徵詩與散文。1947年加入南洋學會,興趣逐漸轉向南洋風土民俗研究,惟仍著力栽培年輕作者。馬華的現實環境容不下以文藝為志業者,文人只能轉向民間史叢求索。這是林英強與其同時代文人的寫照。

林英強與許雲樵過從甚密,個人私事行止,或相互託付或相告,可以說推心置腹、惺惺相惜。從他於1975年10月30日致許雲樵的信中,知他晚年為腸胃病所苦。是年12月間忽傳噩耗,終於走完了一生,享壽六十有餘。

【參考資料】

碧澄(2016.11.30),〈林英強是象徵派詩人〉,《南洋商報》商餘。

廖文輝、曾維龍纂注(2006)。《許雲樵來往書信集》。加影:新紀元學院馬來西亞族群研究中心。

魯鋩【吳天才】(1967)。〈馬華新詩選:林英強作品選〉,《蕉風》174期,29-32。

王劍叢(2002)。〈解讀紅豆散文〉,《世界華文文學論壇》一月號,48-51。

溫任平(1980)。〈馬華現代文學的幾個重要階段〉,《憤怒的回顧》(5-14)。霹靂安順:天狼星出版社。

楊松年(1988)。《大英圖書館所藏戰前新華報刊》。新加坡:同安會館。

趙稀方(2019)。《報刊香港:歷史語境與文學場域》。香港:三聯書店。

莊華興 莊華興 |

馬來西亞博特拉大學外文系中文組副教授。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!