(來源:Remember Singapore)

以阿都拉為先驅的馬來新文學,在伊斯蘭主義者眼中,是殖民地權力話語,以及後來的世俗政權有意炮製出來的人物,以便創造有利於統治者的文化論述,推動去伊斯蘭化的議程。在此情況下,馬來新文學體制跟過去的傳統馬來文學體制產生了衝突和對立。這些激進批評者主張回到過去,而非開創未來,阿都拉的文學遺產,就在這種新舊循環中爭論不休。

【文/吳小保】

文師阿都拉(Munshi Abdullah)可說是馬來文壇中,最具爭議性的人物。多年來,圍繞著這位文豪的一個核心議題就是:阿都拉到底是洋人的走狗,還是民族楷模?

阿都拉生於十八世紀末,一生奔波於馬六甲和新加坡兩地謀生,他擔任英殖民地的政商要人的文書、新教傳教士的翻譯員、馬來語文教師等。在傳記中他稱英殖民統治者如威廉法古哈(William Farquhar)為「拉惹」(Raja),他的著作對英治下的馬六甲和新加坡也多有讚揚之詞,多少說明他對英殖民統治的合法性的認可與推崇。另一方面,他又對馬來人的迷信、馬來統治者的殘暴,毫不客氣地揭露痛批。

也許因為如此,阿都拉備受洋人的重視,他的著作得到西方學者、殖民地政府的推廣與肯定,認為他是馬來文壇的大文豪。另一邊廂,他又被馬來人冠上「阿都拉牧師」的外號,諷刺他身為穆斯林卻甘為新教傳教士工作。

阿都拉就是在上述情形下,隨著時代的挪移,一步步地被推上馬來文學殿堂,加冕為馬來文學現代之父。他是新文學的先驅,舊文學由他終結,新文學由他開始,那之後的作家,都是阿都拉的子子孫孫。

(來源:Nusantara Audiobooks)

(來源:Nusantara Audiobooks)

馬來文學現代之父加冕之路

阿都拉是如何踏上成為「父親」之路的?學界對此有詳細的研究,一般上認為,最早察覺到阿都拉的文學作品有別於其他馬來文學著作的,是新教傳教士諾斯(Alfred North)。他在一封信件中提到,阿都拉的作品有很多創新元素,其中一點,他的作品書寫的是現實,而非愚蠢的傳奇故事(hikayat)。

此後陸陸續續有不同學者,加入認證阿都拉文學成就的行列,如殖民地文官學者威金森(R.J. Wilkinson)、文斯德(R.O. Winstedt)、馬來大文豪查巴(Pendeta Za’ba)、馬大馬來文學系教授史金納(C. Skinner)等。在這些學者反覆討論下,阿都拉也就從一個殖民地的異議者,變成一位開創時代的新文學先驅、馬來現代文學之父。

與此同步進行的,是阿都拉作品在殖民地體制下的經典化。《阿都拉傳》(Hikayat Abdullah)成為學校讀物,甚至成為公務員考試的指定讀本。

然而,學者們為阿都拉加冕的根據是什麼?阿都拉的作品開啟寫實主義的新風氣,這有別於舊文學的傳奇傳統,儘是愚蠢的虛構故事。此外,他的作品勇敢地張揚自我,這跟舊文學中作者自我隱匿的習俗很不一樣。其他的,如阿都拉對封建社會的批判精神、混合了英語結構與其他民族語言詞彙的新式語言等,都成為阿都拉之為「新」、為「父」的根據。

這些觀點在學界卻遭到各種不同聲音的批評,其中值得一提的是伊斯蘭主義者,他們的論述最激進,但卻又最保守。

概略來說,這一派的伊斯蘭主義者認為,馬來群島自從被西方殖民統治開始,經歷著一場漫長的「去除伊斯蘭化」(deislamization)浪潮,原本在本區域無論政治或文化都扮演極重要作用的伊斯蘭,漸漸地失去過去輝煌的地位。

參政司制度就是其中一個去伊斯蘭化的政策,因為在這制度下,政治歸參政司而宗教則歸蘇丹,這一做法根本就是政教分離,是強調政教合一的正信伊斯蘭所不允許的。其他方面,教育、文化或文學,也出現同樣趨勢,伊斯蘭被西方元素所取代。值得注意的是,他們認為,殖民主義的驅動力並非僅僅出於政治和經濟的考量,實際上可上溯到千年來伊斯蘭與基督教的新仇舊恨。

阿都拉就是在這筆新仇舊恨中,被西方人吹捧出來的人物。

(來源:Pinterest)

(來源:Pinterest)

傳統與新文學體制對立衝突

以阿都拉為先驅的馬來新文學,在這些伊斯蘭主義者眼中,是殖民地權力話語(以及後來的世俗政權)有意炮製出來的人物,以便創造有利於統治者的文化論述,也就是推動去伊斯蘭化的議程。

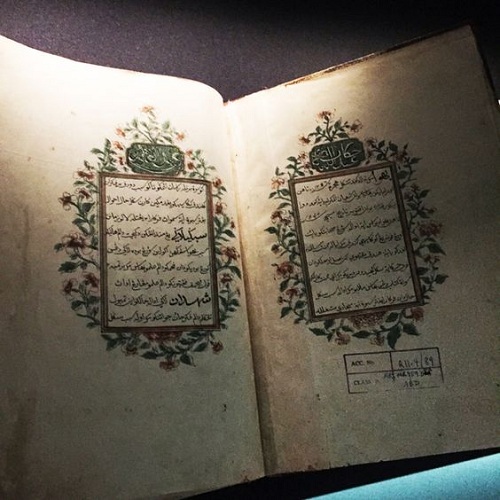

在此情況下,馬來新文學體制跟過去的傳統馬來文學體制產生了衝突和對立。過去馬來文學體制立足於伊斯蘭文化根基之中,重視書寫造物主與人的宗教題材。其他世俗的,如日常生活智慧的題材,或者滿足愉悅感受的美學,都是次之又次之的作品。

這個認阿都拉作父親的新文學如何與去伊斯蘭化掛鉤?馬來新文學誕生後,其中一個主流的文學思潮就是寫實主義。在上述語境下,寫實主義不僅僅是傳自西方的文學流派,更是屬於世俗主義的人文思潮。

寫實主義之所以是「世俗」的,是因為它書寫的對象,是根據人的五官感知所理解的「現實」人生。如此一來,「超自然」和「超驗」的元素就遭到排斥。寫實主義成為文壇主流,宗教文學失去發展的土壤。

同個道理,伊斯蘭的理性主義也跟西方的理性主義很不一樣,後者著重人類的理性認知能力,取代了上帝的位置,成為判斷真善美的尺度。前者的理性則是指在接納一神信仰的前提下,人類不可篡奪上帝的權限,它必須依順神啟教義。換言之,它們的區別就是世俗與宗教的差異。

而馬來文學世俗化的源頭,可追溯到阿都拉被立為現代文學之父的文學史事件上。

「阿都拉被加冕之後,馬來文學被分成新舊兩個部份;如此的分期法,以及阿都拉作為區分新舊時代的關鍵人物,都成為了馬來文學的『歷史事實』,然後在這個『文學史』中他成為了不朽。更重要的是,由於寫實主義依據的是感官,而且只承認眼見為實的『真理』(kebenaran),於是精神的或形而上的真理也就失去了位置。同樣的,關於事實(realiti),也只關心物理和物質層面的事實,神啟的事實都被否決了。」(Ungku Maimunah, “Ilmu dan Sastera: Perspektif Islam, Barat dan Melayu”, p.34)

(來源:Goodreads)

(來源:Goodreads)

反阿都拉者捍衛保守舊傳統

由於寫實主義擱置了形上學,於是失去了對絕對真理的信仰。對於現世生活中的善惡美醜的判斷,就交由相對主義的價值觀掌控。於是,過去曾經是禁忌的題材(如色情),隨著社會風氣的變遷,卻成為了創作者的寵兒。伊斯蘭主義者顯然不希望看到這樣的「歪風」在馬來文壇做大。

為此,伊斯蘭主義者反對阿都拉為新文學之父,牽涉的是兩套不同意識形態下的文學系統的競爭。對他們來說,反對阿都拉為先驅者,不僅因為在他之前就有更重要的作家適合擔任父親的角色——例如十六、十七世紀的一位蘇菲主義作家漢薩范書禮(Hamzah Fansuri,上圖)——這屬於歷史的判斷;而且,還因為阿都拉及其子孫後代乖離了馬來伊斯蘭文學傳統,而這是屬於信仰或價值的規範命令。

為了回歸正道,一個全新的文學主張提了出來,它有個響亮名字,叫作Gagasan Persuratan Baru,大概可譯作「新文論」吧。但,究其實,所謂「新」文論,最大的抱負卻是復興馬來伊斯蘭文學的「舊」傳統。

於是,出現一個看起來很吊詭的現象,「新」其實就是「舊」。阿都拉遺產的激進批評者(推翻馬來新文學體制),卻有一個極端保守的主張(回到過去,而非開創未來)。或者說,他們的未來被設定在過去,而過去就是他們的未來。

阿都拉的文學遺產,就在上述新舊循環中,爭論不休。

【參考書目】

Ungku Maimunah Mohd. Tahir 2016. “Ilmu dan Sastera: Perspektif Islam, Barat dan Melayu”. 見作者編,Ilmu Teras Persuratan Melayu.(Bangi: Penerbit UKM).pp.9-67.

Mohd. Zariat Abdul Rani 2006. “Kehadiran Barat dan Kesannya terhadap Kesusasteraan Melayu”. Jurnal Pengajian Melayu (Jilid 17). pp330-361.

吳小保 |

馬來西亞華社研究中心副研究員,業餘者(Amateur)成員,與朋友一同營運「亞答屋84號圖書館」。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!