沙農和卡欣兩位評論家的「伊斯蘭文學」論爭,主要區別在於:如何鑒定「什麼屬於伊斯蘭」。這並非「伊斯蘭化vs非伊斯蘭化」的對立,而是伊斯蘭內部不同思想的分歧,也是關乎馬來作家群體——無論是作者、讀者或評論者——對於自我身份的認同。於是,一個對伊斯蘭文化採取嚴謹認知立場,勢必對整個民族乃至國家,起到非常重大的作用。其最極端的情況,就是形成伊斯蘭與非伊斯蘭的二元對立。很不幸的,沙農的伊斯蘭認知,極大可能造成這場災害。正是這個意義上,儘管卡欣當年獨排眾議、力挽狂瀾的努力以失敗告終,但卻值得我們敬佩。

【文/吳小保】

隨著上世紀六、七十年代伊斯蘭化步伐的加速,過去被視為理所當然的事物,都遭到新範式的再審視。在馬來文壇,首當其衝的是自五十年代以來主導文壇發展的「五十世代作家行列」(Asas’ 50),由他們宣導的「為社會的藝術」理念也因為缺乏伊斯蘭神學基礎而遭到質疑與批判。

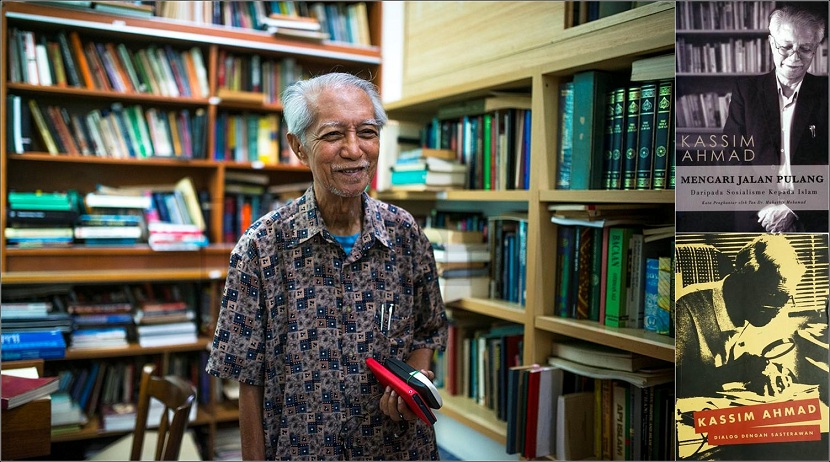

小說家沙農阿末(Shahnon Ahmad,上圖左)在1981年出版的《伊斯蘭文學與倫理》(Kesusasteraan dan Etika Islam)就是這場新舊典範轉移的一個重要注腳。此書出版後,引來批評家卡欣阿末(Kassim Ahmad,上圖右)在《文學》(Dewan Sastera)撰文批駁,進而引發一場漫長的「伊斯蘭文學」論爭。此次論爭被一般論者認為由沙農阿末獲勝,因為自此之後文壇再無人敢質疑伊斯蘭文學的正當性,而且伊斯蘭文學就是指穆斯林文學。

其實,近代馬來文學的再伊斯蘭化發端於六十年代左右,著名伊斯蘭學者賽納吉阿拉塔斯(Syed Naguib al-Attas)主張,馬來文學現代之父不是親殖民者的文師阿都拉(Abdullah Munsyi),而是十六、十七世紀左右的韓沙范書利(Hamzah Fansuri)。根據他的說法,當時亞齊湧現了一股新思潮,相對於對岸馬六甲宮廷文學傳統仍然處於歷史與神話不分家的混沌狀態,亞齊的一批伊斯蘭作家已經開始理性地探索各種哲學神學問題,開啟了馬來文學的現代啟蒙之路,是為馬來群島文化現代性的起源。而日後到來的西方殖民者,不過是延續此由伊斯蘭教開啟的現代化巨輪的工作。

(來源:AsiaNews)

(來源:AsiaNews)

外來思潮影響道統傳承

然而,也正是殖民地時代的到來,馬來伊斯蘭傳統陷入了傳承危機,它面對各種由西方傳進的世俗化意識形態的挑戰。戰後崛起的五十世代作家行列所提倡的左翼民族主義、現實主義等,在伊斯蘭主義者看來,都是外來影響下的異端思想,馬來文化遲早必須回歸伊斯蘭的道統。

這個伊斯蘭化的大潮,參和了各種內部與外部因素,除了伊朗宗教革命運動的影響,國內固有的伊斯蘭傳承,個別人對古老馬來群島文化的初始情感,乃至巫統和伊斯蘭黨的政黨競爭,都在催促、激化著它,最終把它變成一股近乎是無法抵抗的驚濤駭浪。

眼見這股潮流即將吞噬一切非伊斯蘭物質與文化,卡欣阿末站出來挑戰沙農阿末的論述,最終與沙農阿末在「什麼是伊斯蘭文學」的節骨眼上針鋒相對。

簡單地說,沙農提出「奉獻安拉的藝術」(seni kerana Allah)的主張,並以此批判「為藝術的藝術」(seni untuk seni)和「為社會的藝術」(seni untuk masyarakat)。「奉獻安拉的藝術」的理論基礎是伊斯蘭神學,指伊斯蘭藝術的創作者必須信仰唯一真神、相信穆哈默德是封印先知等神學觀念。之所以稱作「奉獻」(kerana)而非「為了」(untuk),乃因為至高無上的神不需要卑微的凡人為祂做什麼事情。反過來,應該是卑微的人類把自己奉獻給安拉。為符合沙農強調的這個意涵,本文不把kerana譯作「因為」,而是帶有宗教意涵的「奉獻」。

(來源:Youtube)

(來源:Youtube)

奉獻神域藝術vs多元包容主張

在此情況下,文學歸為神的領域,在此之外,都是等而下之的世俗之物。因此,沙農阿末(上圖)瞧不起五十世代作家行列的「為社會的藝術」,認為這些社會主義、人文主義、現實主義、理想主義等思想都是西方的舶來貨,並非出自伊斯蘭教的價值觀。於是他對五十世代作家行列的作品評價不高。

卡欣阿末正是不滿這一點而挺身而出。他提出一個更多元包容的主張,凡一切符合伊斯蘭核心價值的作品,即便並非出自伊斯蘭傳統,都可當作伊斯蘭文學看待。從這一點來看,其伊斯蘭文學之定義乃從「內容」鑒定。於是,儘管五十世代作家行列的作品沒有明顯的伊斯蘭元素,但其宣導的人文主義思想顯然不違背《古蘭經》的教義,因此可歸屬於伊斯蘭文學範疇。由此延伸,卡欣阿末甚至認為,非穆斯林作家也可創作伊斯蘭文學,唯一條件就是,其內容必須符合(而不必出自)伊斯蘭教義。

相反地,沙農阿末的伊斯蘭文學則是由「作者身份」來界定,因為唯有接受伊斯蘭信仰的作者才可把自己奉獻給安拉。

從這場論戰來看,有幾點值得討論。首先,沙農和卡欣兩位評論家其實都不反對「伊斯蘭文學」概念,並且同樣認同伊斯蘭文學有著相對於其他文學的崇高地位。雙方的主要區別在於,如何鑒定「什麼屬於伊斯蘭」?因此這並非「伊斯蘭化vs非伊斯蘭化」的對立,而是伊斯蘭內部不同思想的分歧。

(來源:Din Merican)

(來源:Din Merican)

詮釋伊斯蘭,界定身份內容

其次,儘管在論爭初期卡欣阿末(上圖)主張非穆斯林作者也能創作伊斯蘭文學,但是隨著論戰的進一步發展,他的伊斯蘭文學定義看來因為對方的壓力而有所退縮,從而把所謂「非穆斯林」局限於信仰一神教的作家。換言之無神論者或非一神教論者的作家,其作品即便符合伊斯蘭教義,也不能算是伊斯蘭文學。

縱觀整場論戰,表面上圍繞著伊斯蘭文學定義而展開,但更實質的問題,其實關涉到彼此對於「伊斯蘭」的詮釋態度。從文學定義看,其實無論是沙農阿末的「作家身份」界定或卡欣阿末的「內容」界定,都不是至關重要的。因為,從文學研究者角度看,採用什麼界定標準,首先關涉到其所研究的問題。因此,界定本身是由問題意識所決定的後置操作。從這個角度看,則無論是「作家身份」或「內容」的界定標準,都沒有絕對的對或錯,一切必須回歸目的與手段的有效性來判斷。

然而,此處的「伊斯蘭文學」論爭,並不在這種工具理性的操作範圍內。而是關乎馬來作家群體——無論是作者、讀者或評論者——對於自我身份的認同。於是,一個對伊斯蘭文化採取嚴謹認知立場,勢必對整個民族乃至國家,起到非常重大的作用。其最極端的情況,就是形成伊斯蘭與非伊斯蘭的二元對立。很不幸的,沙農阿末的伊斯蘭認知,極大可能造成這場災害。也正是在這個意義上,儘管卡欣阿末當年獨排眾議、力挽狂瀾的努力以失敗告終,但卻相當值得我們敬佩。

吳小保 |

馬來西亞華社研究中心副研究員,業餘者(Amateur)成員,與朋友一同營運「亞答屋84號圖書館」。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!