(來源:Malaysia Gazette/Fareez Fadzil)

雖然馬哈迪認為,在現代社會,宗教不是國民團結的必然條件,卻援引各國例子,強調統一的語言與文化,是團結不可妥協的因素。另一方面,他也認為,馬來語與文化作為國民性的核心,任何歸化的公民,雖被賦予平等的政治經濟權利,但無權更改國民性內涵。換言之,這是「一個國家、一個國族、一個語言」的國族理念。如果我們再結合其掌政期間,多次因內部權力鬥爭而試圖透過炒作種族議題來轉移矛盾,則我們可以肯定,無論是《馬來人的困境》的內在思路的缺陷,或他的個人作為,都不過是在永續地經營著第一階段。因此,他在《馬來人的困境》中苦苦思索得出的藥方,只是預示了馬來人支配權的誕生,而非召喚國族主義,後者與平等、自由、博愛等價值理念緊密相關。

【文/吳小保】

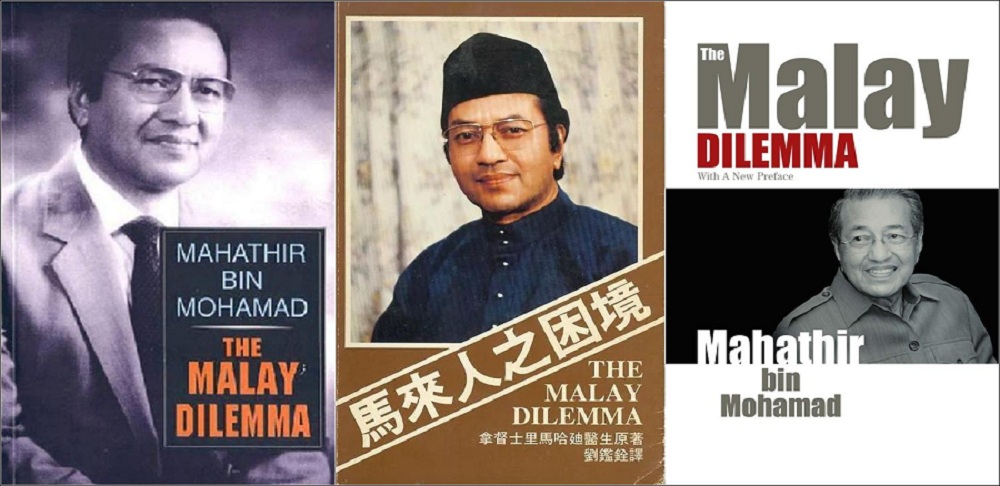

《馬來人的困境》(The Malay Dilemma)是馬哈迪在1969年五一三事件後出版的著作。雖然出版距今已有半世紀之久,卻一點都不過時。書中的一些議題,在今日仍持續燃燒,其中不少思想更是主導著許多馬來子弟。

因此,儘管《馬來人的困境》是九十餘歲的馬哈迪的「少作」,卻未隨著歲月的流逝而失去其在思想精神史的影響力。在馬哈迪破天荒二度任相後,對其早年之作進行批判性閱讀,也顯得更迫切與重要。因此,舊檔必須重開,審訊必須開始,儘管只是在思想領域。

《馬來人的困境》在當年出版後引起軒然大波,批評聲如潮,特別是針對馬哈迪的種族本位立場、否定跨族群階級的正當性、內化殖民主義價值觀等。無論如何,這本書也預示了在五一三事件之後,馬來菁英對舊封建主義的元老派——以東姑阿都拉曼為主——的領導權感到極度不滿,後者被認為延續了殖民地時代的「二元化」政策,把馬來人保留在農村,華人卻可在經濟領域大展身手。這種憤懣之情,最終逼得開國首相在掌政十餘年後黯然下台,並掀開日後馬來資產階級興起的序幕。

也因此,馬哈迪在《馬來人的困境》出版之後,被馬來青年熱情追捧。據悉,當年仍是馬來亞大學學生領袖的安華,就曾前往吉打拜訪這位剛在選舉中落敗的民族主義者,在三十年後回憶時,形容那是「偉大的會晤」。

概括地說,《馬來人的困境》核心觀點很簡單,馬來人在自己國家處於落後,政府必須扶助他們,以便與其他族群平起平坐,然後才能進一步談國族建構。在馬哈迪的構思中,政府必須促使馬來人城市化,並透過一些方法,讓部分人先富起來,從而創造一個馬來資產階級,領導整個族群踏上強國強種的旅途。

馬來人的被殖民恥辱

在馬來世界,早在《馬來人的困境》之前,已有人認真地分析過資產階級的重要作用。1920年代中,印尼共產黨理論家陳馬六甲(Tan Malaka)在《群眾行動》(Aksi Massa)就深刻地指出,印尼的革命運動相對於世界各地顯得更加困難重重,關鍵在於殖民主義與外來族群(特別是華人)對當地經濟的剝削,阻礙了印尼民族資產階級的興起。沒有資產階級,就沒有知識階層,反殖民運動的條件也因此受限。所以,反殖民運動必須與民族資產階級合作,並在革命成功後對他們進行無產階級的教化,完成結合階級與民族雙重路線的革命大業。

馬哈迪當然不會與陳馬六甲一般見解。馬哈迪追求的彼岸是「物競天擇,適者生存」的資本主義世界,陳馬六甲的天堂則是「各盡所能,各取所需」的共產主義烏托邦。但是,意識形態的差異,並不阻礙他們在某些觀點上的一致性:馬來人或印尼人的困境,主要是外來勢力造成。當中自十九世紀中末開始大量湧入馬來世界的華人,當地人對他們並沒有什麼同是天涯淪落人的情感。反之,華人被當地人視為殖民主義的勾結共謀者。這一類觀點在當時,不分左右,相當普遍,即便在今天,恐怕也有不少支持者。

因此,當非馬來人為了爭取馬來人的認同,而誇耀自己對當地經濟與多元文化做出了什麼偉大貢獻。這在對方看來,恰恰是在提醒著他們,那段不堪回首的被殖民恥辱史。

而這位年屆壯年的知識份子,並不滿足於自艾自憐地重述這段恥辱故事,尤其在選舉落敗、五一三事件爆發後,他認為必須做出一些怎樣的改變。他日以繼夜地苦苦尋思,應該如何才能擺脫這銘刻在他們身上的民族恥辱?

《馬來人的困境》正是他給出的答案。

(來源:Twitter)

(來源:Twitter)

資本主義與馬來人

馬哈迪,一如中國晚清的許多思想家,是個社會達爾文主義者,對「競爭」推崇備至,認為在弱肉強食的世界必須自強不息,才能在殘酷的競爭中出人頭地。競爭,對他們而言,是世界史的推進動力。這一思路與資本主義精神的某些面向相當契合。因此,不難理解,日後馬哈迪有關新馬來人(Melayu Baru)的表述,其核心內涵幾乎等同於資本主義精神:一個人的成功,就是在世俗上取得經濟成就,那就是企業家、資本家。

「新馬來人」這個概念,是已故社會學家賽胡申阿拉塔斯(Syed Hussein Alatas)於1979年在新加坡的一次演講中提出,指相對於迷信愚昧封建的「舊馬來人」,「新馬來人」是個擁有特定普世價值的理性主體,其中伊斯蘭是理性化的重要思想資源。

馬哈迪與賽胡申阿拉塔斯的「新馬來人」的區別顯而易見:對後者而言,馬哈迪的「新馬來人」,是個相對狹隘的概念,因為資本主義精神只不過是理性的一部分內容。而這樣的「新馬來人」,必然會因其內涵上的偏差,衍生各種問題,這包括下文會討論的族內貧富懸殊。

基於膚色的保護措施

雖然馬哈迪重視競爭,但是,弔詭的是,《馬來人的困境》卻是一部為扶弱背書的著作。書中前半部都在論證政府扶助馬來人的正當性與必要性。

馬哈迪認為,由於遺傳與環境的因素,馬來人先天上競爭力不及其他族群,特別是華人。比如說,馬來半島資源富饒,馬來先祖不必勞心費力,就可以過著舒適日子。反之,中國人數千年來歷經萬難,在惡劣的環境中練就一副好身手,而這些才幹都遺傳給他們的子孫後代。馬來人不可能在短期內迎頭趕上華人,因此雙方的競爭,處於不公平的起跑點上。為了確保國家和平,必先促進種族平等。要促進種族平等,政府必須推動創造機會平等的建設性保護措施。

「建設性保護措施」就是今天我們所熟知的馬來人特權,這包括商業執照、獎學金等的分配,必須優先考慮馬來人。在當時,馬哈迪是這麼表示的:「……我們不得不重談給予馬來人優待的基本原因,給予馬來人優待,並不是要把他們置於優越地位,而是要把他提升到跟非馬來人同等的水平。」

他也提到:「馬來人並不為這種優待而自豪,他們也不因有像跛子一樣受法律保護的『特權』而感到自豪。如果能夠的話,他們願意取消這些特權,但是,因為現實迫人,他們不得不把自豪感置於第二位。」

(來源:New Straits Times)

(來源:New Straits Times)

換言之,對他而言,這個保護措施是暫時性的,而非永續的,是為了他日雙方在公平基礎上相互競爭而設的。當然,我們知道,後來的發展完全不是這麼回事,這一點稍後會討論。在此先針對此保護措施,提出兩個問題:首先,保護措施會否跟馬哈迪念茲在茲的競爭相矛盾?其次,對特定種族的扶弱,有多大的正當性?

第一個問題不大,我們可以從許多左翼理論中找到機會平等的討論,而且這也不必然跟資本主義的自由競爭相互違背。比較麻煩的是第二點,許多有關經濟平等的討論,都是建立在階級而非種族集團。國家透過對弱勢階級提供協助,達到消滅貧困、拉近貧富懸殊的目的。

馬哈迪的論述基礎顯然與此相悖,他認為保護措施必須根據膚色而非階級。如此一來,無論是富裕或貧困,馬來人都將從「建設性保護措施」中得益。貧困的非馬來人則被排除在外,即便他們在經濟上比馬來富翁更為弱勢。

另一方面,在實際情況下,被排擠的不僅是非馬來人,即便真正的弱勢馬來人,也可能在官商勾結下遭到邊緣化。這不是無的放矢,往後的發展已證實這點。

換言之,馬哈迪所倡議的「建設性保護措施」,無論就種族或階級來說,都會加劇貧富懸殊。富裕馬來人將與貧困的馬來人和非馬來人的差距越來越大。

在馬哈迪看來,富裕馬來人與貧困非馬來人的差距,將在總體上拉近馬來人與非馬來人的地位,而達到種族平等。書中他這麼說道:「不用說,假如少數貧窮的非馬來人獲援助去接受高深教育,那馬來人與非馬來人之間的教育懸殊將會更大了。」

然而,這種觀點顯然有嚴重的毛病。姑且不論這忽略了真正需要得到幫助、卻因膚色而被排除的群體,完全缺乏正當性;馬哈迪所謂的種族平等,實際上遮蔽了族內貧富懸殊。在為只惠利部分人的保護措施辯護時,他指出:「所以這些少數富裕馬來人的存在,最少使貧窮的馬來人可以說:他們的命運並不是專服侍富有的非馬來人。……馬來大資本家的出現是必要的。」

換言之,種族保護措施在族內造成的不平等與不公平被種族的「榮耀」感所合理化。這種榮耀感相當虛幻,彷彿有了它,一切階級問題自會迎刃而解。實際上它不過是幻術,蒙蔽人們的雙眼。

(來源:Utusan Online)

(來源:Utusan Online)

國族建構的兩個階段論

必須指出,馬哈迪大談種族平等,有著更宏大的國族構想,這基本上涉及到國民團結、國民融合與國民性的塑造,也就是同化政策。在這兩者之間,種族平等是先決條件,沒有種族平等,就妄想談同化。在促進種族平等的階段期間,種族性政黨任重道遠;一旦達成種族平等的目標,種族政治自會消解,國民融合願景在望。由於這個構想有著明顯的階段論色彩,姑且稱之為國族建構兩個階段論。

兩個階段論,除了被馬哈迪認為有邏輯上的必然性,在其他方面也頗具吸引力。

一方面滿足馬來人處於經濟困境中被拯救出來的不安全感。另一方面,它在相當程度上修復殖民地前夕馬來世界的同化機制,從而保證馬來土地與文化的統一性,並不會因為吸納外來移民而變質。

易言之,種族平等論處理的是經濟落後的焦慮。同化論則處理文化消失的恐懼。兩帖藥方,安撫馬來人的現代不安,光復黯然褪色的馬來原鄉世界。

無論如何,兩個階段論有個矛盾。在第一個階段中,為了促進種族平等,必須區分你我,創造差異。但是,來到第二個階段,卻反過來要磨平差異,促進統一。在創造差異的過程中所激化的各方,如何在日後摒棄前嫌被統一起來?

馬哈迪早已察覺這點,他說道:「要有平等,無者將得益,有者就損失,因此,在達致這個目標的過程中,以往的『和諧』關係勢將出現緊張。一旦實現了平等,社會所受的壓力和緊張將減緩,最終更可能達到和諧。到時仍會有衝突,不過,起碼其中一個公認的根源應可消除。」

不得不說,這是個破釜沉舟的大膽做法,卻也難免過於樂觀。在一個兩極對立的社會,所謂的種族平等已是眾說紛紜的概念,馬哈迪所認為的「平等」,在他人眼中卻是「不平等」,這又如何可能消除社會壓力?

(來源:WBZW-AM/AP)

(來源:WBZW-AM/AP)

第一個階段的永續經營

此外,雖然馬哈迪認為,在現代社會,宗教不是國民團結的必然條件,卻援引各國例子,強調統一的語言與文化,是團結不可妥協的因素。另一方面,他也認為,馬來語與文化作為國民性的核心,任何歸化的公民,雖被賦予平等的政治經濟權利,但無權更改國民性內涵。換言之,這是「一個國家、一個國族、一個語言」的國族理念。

不必說,這個理念在今天已不合時宜。但我們還是願意仔細檢驗它,然後我們將驚訝地發現,即便從單一國族理念來看,《馬來人的困境》並不如自己所宣稱的,是一個國族主義著作。

在馬哈迪看來,馬來人是馬來西亞的主體民族,而馬來人特性,除了語言和文化,還包括伊斯蘭。對他來說,無論是國民團結或歸化的公民,只需要接受馬來人的語言和文化,就可被接納為社會的一份子,享有普遍的平等權利;在宗教上,則允許多元化。

然而,這一構想似乎暗藏危機。那些在語言和文化上選擇同化卻拒絕成為穆斯林者,將會形成穆斯林與非穆斯林的不同身份,在資源競爭的驅使下,以及在第一個階段期間被煽動的種族政治影響下,恐怕族群之間的對立恐怕只會加劇,不會消失。

如此一來,兩個階段論最終只會停留在第一個階段。扶「弱」的保護措施被永續化,同化則成為無法實現的甜言蜜語,永遠的彼岸。

如果我們再結合馬哈迪掌政期間,多次因內部權力鬥爭而試圖透過炒作種族議題來轉移矛盾,則我們可以肯定,無論是《馬來人的困境》的內在思路的缺陷,或馬哈迪的個人作為,都不過是在永續地經營著第一階段。

因此,馬哈迪在《馬來人的困境》中苦苦思索得出的藥方,只是預示了馬來人支配權的誕生,而非召喚國族主義,後者與平等、自由、博愛等價值理念緊密相關。

【註】本文關於《馬來人的困境》引文,出自劉鑑銓譯的《馬來人之困境》。

吳小保 |

馬來西亞華社研究中心副研究員,業餘者(Amateur)成員,與朋友一同營運「亞答屋84號圖書館」。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!