《成教課本》第一冊,以成教班之便,透過教學普及公民意識,推廣「自治」獨立的想法,嘗試在緊急狀態下,除軍事打壓外,也透過一系列懷柔政策,包括成教班教學上的意識型態爭奪,削弱馬共影響。隨著政策的奏效,1953年馬共武裝活動驟減80%,同年馬華公會成立的成教班因經費不足被迫停課,轉由各地民眾圖書館接手開辦,雖然單位從馬華公會過渡到民眾圖書館協會,但民眾圖書館協會首任主席仍是原先編印《成教課本》第一冊的馬華公會文化組主席梁長齡。

文/蕭永龍

二戰結束後,馬來亞滿目瘡痍,百業待興。教育方面,現今稀疏平常的讀書識字,卻因戰亂形成大量失學孩童。當時的失學率已無從查找,但透過數據推衍,還是能窺見端倪。據〈1947年馬來亞華族15歲以下人口表〉[1],得知馬來亞十一州,十五歲以下男女人口總計747,453人,對比同年各州華校學生共193,340人,差距還是相當明顯的。就算減去十五歲以下男女人口一半,視作未達入學年紀(五歲以下)及就讀英校者,亦得373,726人,扣除華校生總數,也還有180,386人失學,與入學華校人數相近。

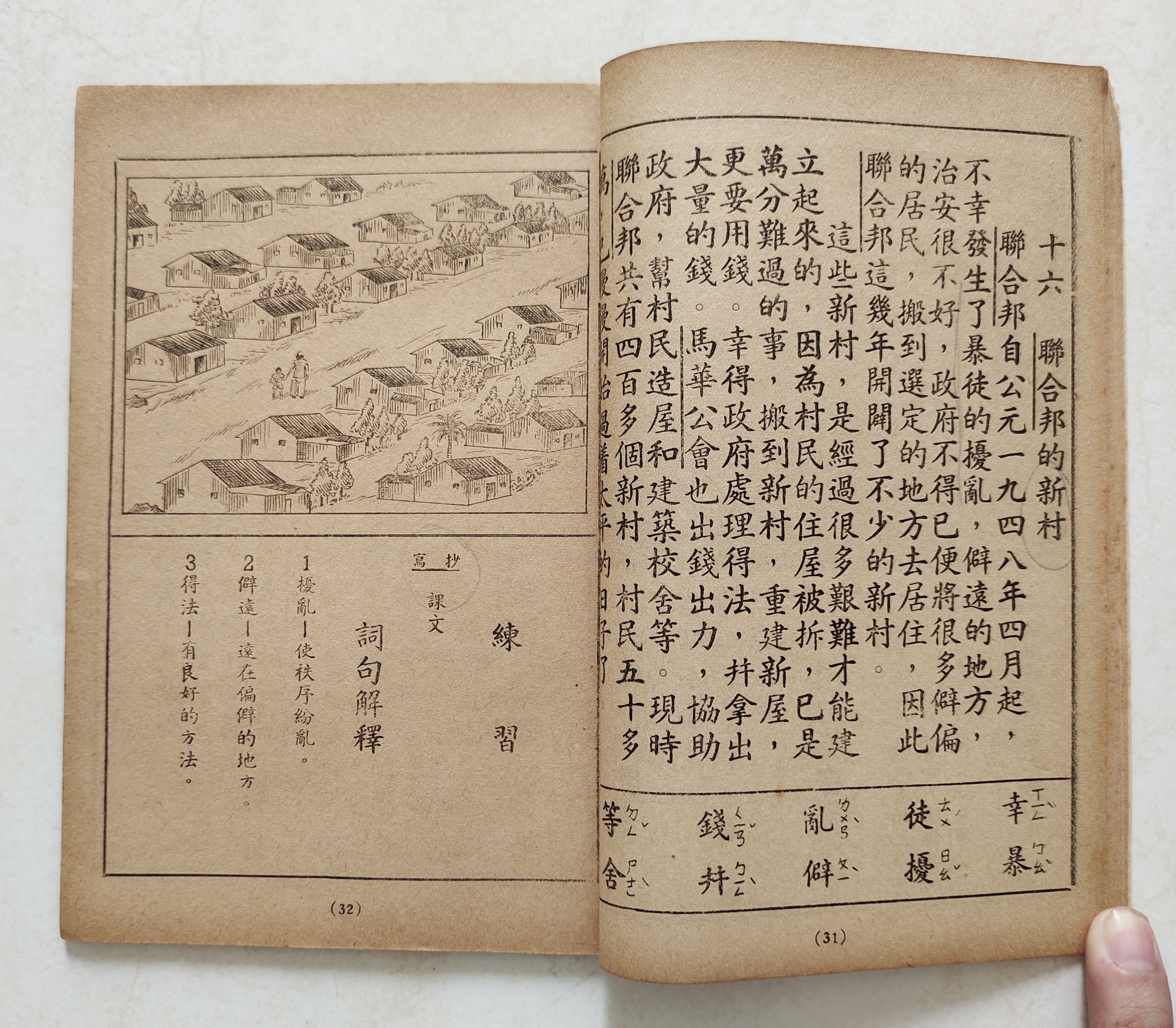

以上還只是失學孩童數量,加上十五歲以上成年不識字者,人數則更為龐大。單單新加坡一處,1947年戶口調查統計,十五歲以上文盲者,達「卅二萬二千人」[2],占當時總人口(938,144)的三分之一。因此為了提高公民意識,掃除文盲,「專為一般超齡學童,失學青年及成人而編」的成人教育班即應運而生。

從掃除文盲到意識形態的爭奪

說到馬來亞的成教班,似乎繞不開馬華公會。馬華公會初創,作為照顧華裔的福利組織,於1951年初成立成教班[3]。然而這並非馬華首創。早在二戰結束後,政府與公眾機關,就加緊推動成人教育,「如開辦下午商業班,科學班……教授商科與工藝科」等。如果說當時的成教班,傾向教授謀生知識,那麼「一九五〇年以後,對成年人教育更為人注意,良以此種教育,對聯合邦之將來關係,至重至大」。

所謂「至重至大」的關係,就是透過成教班普及教育,讓馬來亞達到「自治」的目標。《南洋商報》新聞裡,認為「成人教育對於本邦推行自治政府,自亦有其重要性」,除了有助「本邦教育之推進」,更能「加強其選票之認識,而正確運用其選舉權」。其它報導中,亦有相似論述,如〈成人教育的目標〉,言「馬來亞的前途是『自治』,為達到這個目的,我們應該先普及教育……成人教育班,是給許多不識字……補救的機會」。相同論述,在一水之隔的新加坡,亦是如此。標題為〈促進成人教育〉的文稿裡,同樣認為「欲達成自治政府,普及教育為重要步驟之一」,要「播揚教育及于不識字之成人」[4],足見成人教育于五〇年代,逐漸從原先謀生技巧的傳授,上升至與政府獨立「自治」相聯的新高度。

因此,掃除文盲只是第一步,更重要的是提高民眾的智識與公民意識,以達成「自治」。故馬華公會成立成教班,亦以此為準則,規程表明「本班以掃除文盲,提高智識水準,改善生活技能,及造成本邦良好公民為宗旨」[5]。然而,上述規程只是明面上的說法,實際上成教班的推行,還蘊含意識形態話語權的爭奪,有意識地塑造忠於馬來亞的公民。

馬來亞當時處於「緊急狀態」,深受馬共侵擾。由於馬共成立之初,就以反英殖民統治為號召,提出驅逐英殖民者、讓馬來亞獨立建國,打著「抗英反殖」的旗幟,深受華裔支持與同情。英殖民政府為了切斷兩者聯繫,避免郊區華人提供情報、食物等協助,便將散居在郊區僻壤的居民,遷移到受監視的華人新村。當然,要阻止馬共蔓延,除了物資上的堵截外,思想改造也十分重要。正因如此,雪州蘇丹才會在雪州成教公會成立開幕禮上,明確指出「成人教育計劃,實在可說是運用另一種武器,以對抗目前正威脅著本邦愛好自由的人民之惡勢力(案:即馬共),只有通過教育才能使本邦居民充份瞭解公民所應負起的責任」[6],認可成教班的推行,有助于對抗馬共的傳播。

可惜的是,由馬來亞鄉村發展部開辦的成人教育班,或因主要教授國語的緣故,未獲華裔青睞,發展部成教科發言人甚至聲明「國家發展,並不是祇集中於馬來人而是伸展至非馬來人的華籍」,期盼更多華人參與[7]。這樣的發展,加上馬共支持者多為華裔,很難不讓政府懷疑起華裔對國家的忠誠,正如馬華公會創辦人陳禎祿所言,「緊急狀態不但危及許多華人的性命……利益……還使人懷疑我們對本邦的傳統效忠與誠意」。因此馬華公會成立成教班,並不只為了掃除文盲,更重要的是,推廣公民意識,達到自治(對標馬共反殖民獨立論述),讓新村居民效忠政府,脫離馬共影響[8]。正因如此,馬華成教班開辦初期,即強調「開班地點,應以新村為主,在他處開班,須先將詳細地點及情形通知本委員會考慮」[9],鎖定目標,正是被逼搬遷至新村的華裔。

故不難理解為何由馬華公會設立的成教班及教材《成教課本》不單教授識字,還穿插大量洗刷負面觀感、提倡公民意識、強調族群合作及效忠國家的內容了。可惜的是,不知是否《成教課本》較為少見,導致探討新村的著作,似乎都有意無意地忽略了成教班的探討,大多匆匆帶過,未深入就教材內容分析。實際上,《成教課本》呈現的正是獨立前夕,公民塑造的過程。

作者提供

《成教課本》:溫和敘事下的思想重塑

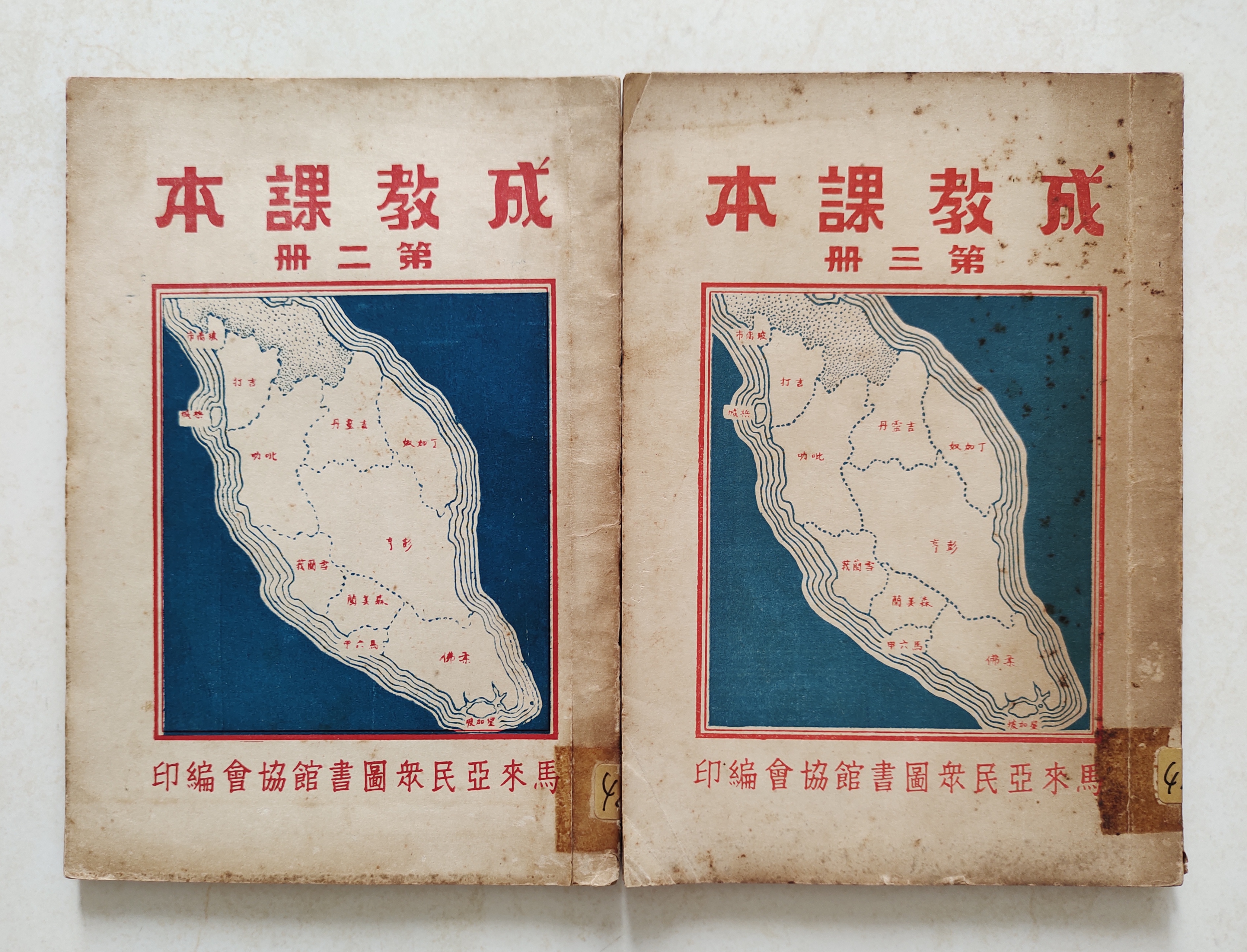

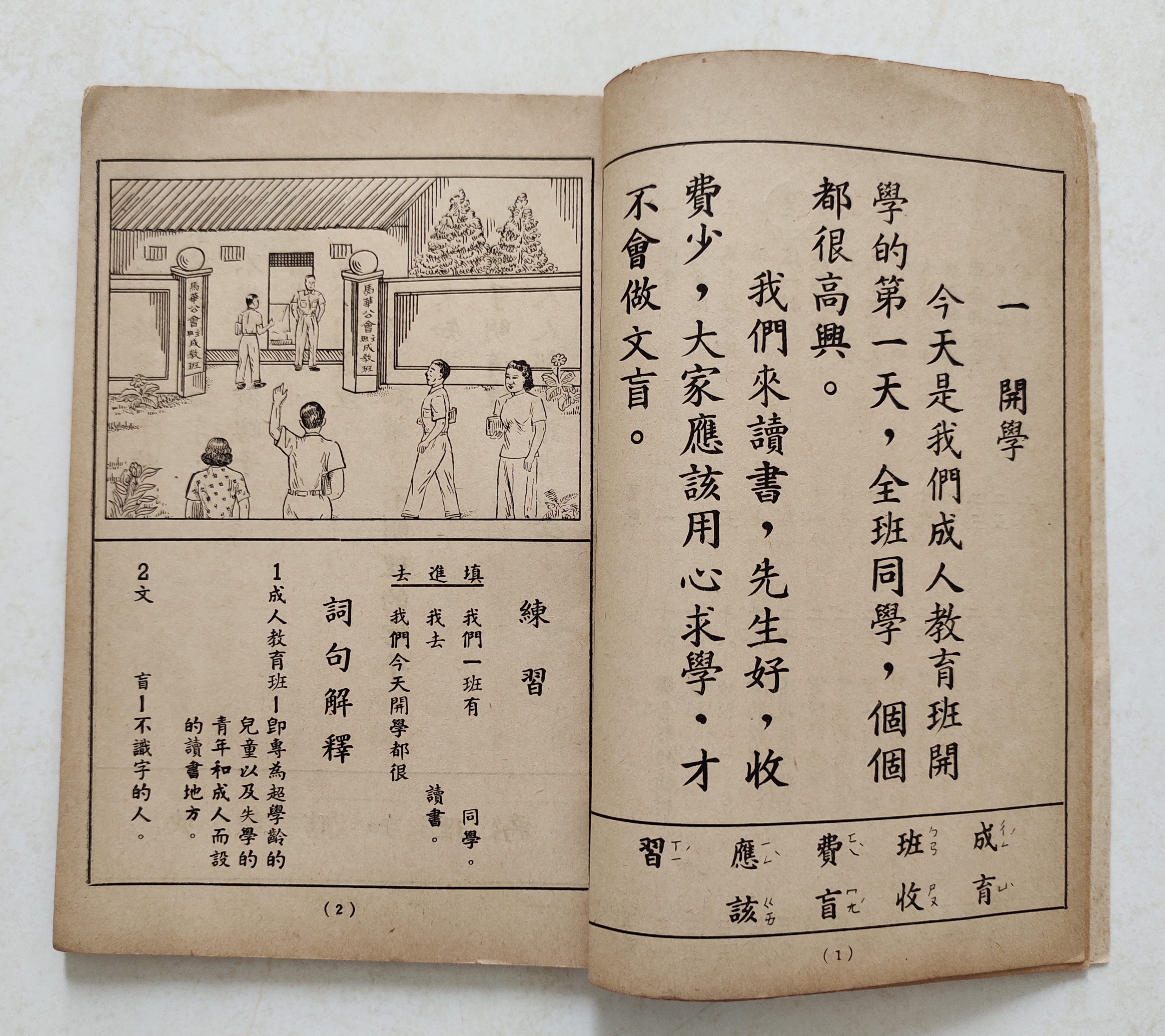

《成教課本》共分三冊,第一冊由馬華公會總部文化組編,1953年6月出版,以符合「修畢字字通之學生或具同等程度者為限」,所謂「字字通」即馬華公會所辦另一識字班,主要給完全不識字之文盲選讀。由「字字通」至「成教班」是帶有承接作用的,編撰《成教課本》時,編者就考慮到「字字通」學生,「除重覆本書生字外,其他應用之文字,均根據字字通所採用之字,重覆使用,以增加讀者熟習舊字之機會」。另一方面,〈編輯大意〉強調「本書為適應馬來亞環境及兼顧公民訓練起見,故取材特別側重馬來亞史地及現狀」,期許讀者閱畢,除了認識「日常生活所需之字彙,又能明瞭當地情形,從而引起其愛護馬來亞之意念」,因此可以肯定《成教課本》無論文字或內容的選擇,均深思熟慮,是有意識地選取文字,以達到普及公民意識(達到自治)與反共的效果。

因而,全書三十堂課文中,不乏與「公民」相關內容,包括介紹馬來亞民族的〈馬來亞各民族〉、普及聯合邦組成、「聯合邦協定」內容(即成立自治政府)及立法會和州議會作用的〈聯合邦政府(一)〉〈聯合邦政府(二)〉、提醒盡快申請公民權的〈馬來亞公民〉、闡明馬來亞資源的〈富饒的馬來亞(一)〉〈富饒的馬來亞(二)〉等。

這些課文雖較短少,乍看之下,似乎過於簡陋,並不能起到什麼教育作用,然而書後其實另附有十來頁的「事實補充」(課文+照片+練習+詞句解釋60頁,「事實補充」18頁,但從內容而言,文字比課文來得多又詳細),供「老師參攷」,以便在課堂上給予補充說明。這些「補充」相當仔細,如〈馬來亞公民〉一課,課文只提及盡快申請公民權,並未闡述申請方式和條件,「事實補充」就花了近兩頁文字,詳細列舉四種聯合邦人民申請公民權的方式與條件,而在〈聯合邦政府(一)〉裡,也對「聯合邦協定」內容及聯合邦政府底下各部門全列舉出來。上述「事實補充」應未列入學生的《成教課本》裡,估計只列印在教師版本中,讓老師上課時針對課文內容詳細說明,普及公民意識。

作者提供

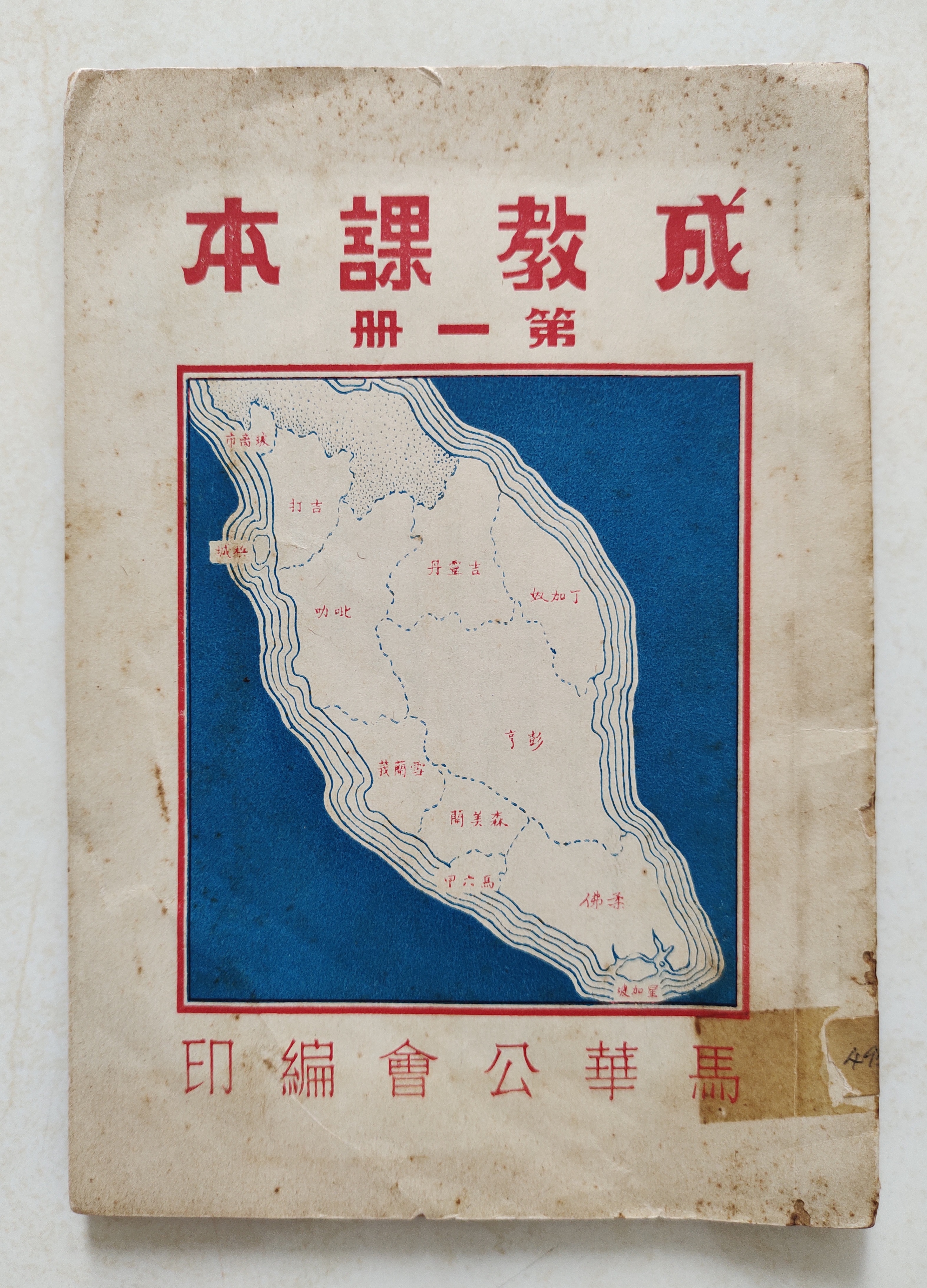

另值得一說的是,《成教課本》面對的是部分暗中救濟馬共的新村居民,正如雪州蘇丹所說,成人教育是對抗威脅本邦愛好自由惡勢力的武器,因而在傳播公民意識當兒,也透過課文進行意識形態上的爭奪。面對馬共,它們並未拙劣式地進行說教,全書甚至未提及馬共,而是在傳授課文時,隱喻地營造一種想法,潛移默化地改變思想。要知道,英殖民政府發佈緊急狀態,遷移華裔至新村,使民眾遠離家鄉,重新開始,其中的艱辛難以想像,受遷移的民眾勢必對此政策感到厭惡,心理上甚至更傾向同情馬共。為了洗刷負面情緒,成教班即在〈聯合邦的新村〉一課裡,把問題歸咎在暴徒(馬共)上,「聯合邦……不幸發生了暴徒的擾亂,僻遠的地方,治安很不好,政府不得已便將…..居民……搬到新村……幸得政府處理得法,并拿出大量的錢……造屋和建築校舍等……村民……開始過著太平的日子」。

課文裡,政府成了擔心民眾遭「暴徒」侵襲,不得已出錢出力遷移安頓的好人,民眾則在政府安排下,重新過上太平日子,一切看起來相當夢幻。有趣的是,這堂課的「練習」,要求學生「抄寫課文」,讓學生經由抄錄,達到眼到、手到、心到的成效,以耳濡目染的方式改變想法。而與新村相關的課文,不止於此,在〈二十三 曾江新村遊記(一)〉、〈二十四 曾江新村遊記(二)〉,即用兩堂課時間,以虛構的成教班學生宋祖錫和羅信齡視角出發,闡述遊覽曾江新村所見所聞。

他們「最先看見…..政府辦事處,再進去便是增光戲院,靠近戲院有些商店和咖啡店……相當熱鬧……再向前行,看見道路四通。來往村民都像很安詳和樂的樣子,有些兒童玩耍……走到……新村學校。這校舍看來很美觀,前面有一塊大足球場……教務處和教室都整整有條。四圍種了不少花木……空氣清新,地方幽靜,真是一間好校舍」。這段課文裡,新村一片和樂融融,安居樂業的樣子,近乎成了世外桃源的存在。當然這樣的內容,在課文練習時,同樣要求學生把〈曾江新村遊記(一)〉給抄錄, 目的自然是洗清政策造成的傷害,營造其他新村一切靜好的假象。正如第二十九堂課的〈警察是人民的朋友〉,在新村居民每天受到警察監視,執法過當,出入均需搜查限時的情況下[10],卻能在課文裡說他們是「『先天下之憂而憂,後天下之樂而樂』的好模範……將來定會做的人民的朋友,也會受到人民的信任和敬愛的」,嘗試透過課文教學,重塑民眾認知。

如果說上述情況,主要透過轉移視線或洗白方式,嘗試讓民眾不再親共,那麼第二十七課〈同心協力歌〉則是對標馬共「反殖民」獨立建國論述,透過營造共同危機感,將各族利益捆綁在馬來亞這孤舟上,全文如下:

南海有隻大帆船,名字叫做馬來亞,

孤舟橫飄過重洋,要到自治的國境。

海面遼闊無邊際,風浪捲起萬丈高,

假如是舟破船沉,豈不就同歸於盡!

大家同心協力吧!各盡各人的本份,

使船兒破浪前進,到達自治的國境。

這胡蘿蔔(自治繁榮)與棒子(同歸於盡)的論述,不出奇地在練習上要求學生「背誦」,透過歌唱,讓學生牢記他們與馬來亞是共生的命運共同體。其實,相似對標的例子並不少見,第八課〈馬來亞華人〉及第十三課〈馬來亞公民〉,同樣強調本地華人在事業上「已有很好的根基。華人都願意以馬來亞為家鄉,和政府合作,跟各民族和好,努力做個好公民」,唯有「促進馬來亞的繁榮和安定」,才能讓「馬來亞國早日實現」。

作者提供

《成教課本》第一冊,以成教班之便,透過教學普及公民意識,推廣「自治」獨立的想法,嘗試在緊急狀態下,除軍事打壓外,也透過一系列懷柔政策,包括成教班教學上的意識型態爭奪,削弱馬共影響。隨著政策的奏效,1953年馬共武裝活動驟減80%[11],同年馬華公會成立的成教班因經費不足被迫停課,轉由各地民眾圖書館接手開辦,雖然單位從馬華公會過渡到民眾圖書館協會,但民眾圖書館協會首任主席仍是原先編印《成教課本》第一冊的馬華公會文化組主席梁長齡。

怪不得1956、1957年編印的《成教課本》第二、三冊,無論是封面、排版、編輯大意、參考資料(第一冊稱作「事實補充」),均與第一冊近乎相同。唯一不同的是,《成教課本》第一冊,那帶有時代因素(自治、反共)的內容,隨著1955年馬來亞自治政府成立,馬共活動驟減而結束,取而代之的是更廣闊的選文標準,著重于「學員實際所需要之知識,如世界史地,應用科學,自然衛生等」,如〈火的作用〉、〈溺水急救〉、〈聯合國〉、〈世界的人種〉、〈用錢〉、〈地球〉等。雖然《成教課本》第二、三冊,仍有〈人民的權利和義務〉、〈合作社〉、〈集會和結社〉、〈國民和公民〉、〈公民對地方自治的責任〉等與公民相關內容,但課文背後不再有政治議程,更多的是普及教導公民需知知識,以便把學員形塑「養成為良好之公民」。

[1] 〈1947年馬來亞華族15歲以下人口表〉,詳見鄭良樹《馬來西亞華文教育發展史》第三分冊。

[2] 《南洋商報》,〈教育當局决掃除文盲函請私立補習學校協助調查成人敎育如教學上有何困難可代為設法解决負責長官將親至各校視察〉,1950年7月17日。

[3] 馬華公會官方頁面,〈馬華公會黨史〉一文,提及馬華於1952年杪,在全國各新村開辦成人教育班,相關論述並不準確,成教班開辦年份還能往前推一年。早在1951年3月16日,與「成人教育運動」關聯之新聞,即提及「由馬華公會雪蘭莪分支文化小組委員會主辦之四班成年人中文組,即此運動(案:成人教育運動)之事實開端云」,可見1951年初,馬華公會已設立成教班。詳見《南洋商報》,〈成人教育委員會舉行數次會議决在各市鎮推行成人教育運動英政府將於下月派員來馬協助〉,1951年3月16日。

[4] 《南洋商報》,〈敎育閣員杜萊辛甘表示馬華公會所辦成敎班政府正考慮接辦問題渠個人意見贊成有繼續舉辦必要〉,1953年12月5日、〈成人敎育的目標〉,1951年8月2日、〈促進成人敎育吳亮蒼等中西學者今明兩天開會研究〉,1950年5月20日。相近的論述,另見《南洋商報》,〈拿督杜萊辛甘呼籲推動成人敎育掃除文盲吾僑一領袖甚贊同〉,1951年5月25日、〈英馬協會與自治〉,1951年10月18日、〈聯合邦成人教育公會在新山舉行執行委會一主席連裕祥氏說:成敎目標乃訓練未來之領袖〉,1953年1月26日。

[5] 《南洋商報》,〈馬華公會文化小組委會規定識字班及成教班規程〉,1953年1月16日。

[6] 《星洲日報》,〈把文盲變成識字的人 雪州成教公會 昨日宣告成立 蘇丹主持開幕并作致詞〉,1951年10月22日。另彭亨州務大臣在成教協會上,亦提出相近的說法:「本邦,正全力對抗恐怖主義,對抗之法……乃將本邦文盲,尤以鄉村地區之文盲教識渠等文字」。《南洋商報》,〈彭亨成人教育協會前日舉行成立大會州務大臣籲請各界全力支持〉,1951年12月11日。

[7] 《星洲日報》,〈鄉村發展部明年在各地 開辦成年人教育班 希望更多華人參加〉,1962年11月16日。

[8] 馬華公會清楚表明,成教班不僅僅是一場識字運動,更重要的是讓新村成年人擺脫共產主義影響,「Our work in the New Villages would go beyond……a literacy campaign. The task ahead of us was one of winning over the adults of the New Villages from the communist influence,if not domination」。詳見Tan Cheng Lock Papers,ISEAS-Yusof Ishak Institute。

[9] 《星洲日報》,〈馬華公會文化小組會 創辦成人教育班〉,1952年11月12日。

[10] 張永新:〈1948-1960年緊急狀態70周年〉,《東方日報》,2018年7月1日。

[11] 廖文輝:《[9.16重溫歷史] 從戰後到馬來西亞成立(二)》,《星洲日報》,2020年9月16日。

蕭永龍 |

馬來西亞人,國立清華大學碩士畢業,曾出版《南洋書話》一書,目前以撰寫書話為樂,文章散見馬來西亞《星洲日報》、香港《微批》等。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請按贊和追踪當代評論臉書專頁,並且給予捐款支持,持續鼓勵出版優質內容!