Rumah Attap Library & Collective

從今人角度看,1970年代「大團結」的呼喚陳腐不堪,竟然動員種族情緒,強化種族政治。但是,我們也必須意識到,「大團結」並不完全掌控在政治精英之手。在政黨政治之外,「大團結」成為公共領域的重要論述概念或原則,它起到了一個核心觀念的作用,並在中港台新論述等國外因素交互影響下,共同牽引了馬華觀念鏈的變化,而「知識分子」是其中一個被翻新的觀念。

文/吳小保

我們不僅可以考古文物,也可以考古觀念與意識。後者關注的是,一個觀念或意識是在什麼時候、怎樣的歷史脈絡下出現?它又如何牽動其他觀念的生成與轉變,進而導致整體觀念鏈的變化?

冷戰時代,大馬華人知識分子可粗略分三塊,一邊是主張反帝反殖的左翼,一邊是提倡個體自由的右翼,夾在兩者之間的是中間派。雖說中間派的存在不可忽視,但在冷戰意識形態影響下,左右之間的對立與競爭異常激烈,掩蓋了中間派的聲音。

然而,這種冷戰時期被激化的對立,在五一三事件爆發之後逐漸趨緩,尤其是進入1980年代後,左右兩派人馬雖然也鬧分裂,但開始有共事與合作的可能。而取代冷戰意識形態留下的空缺的,正是「華人大團結」。

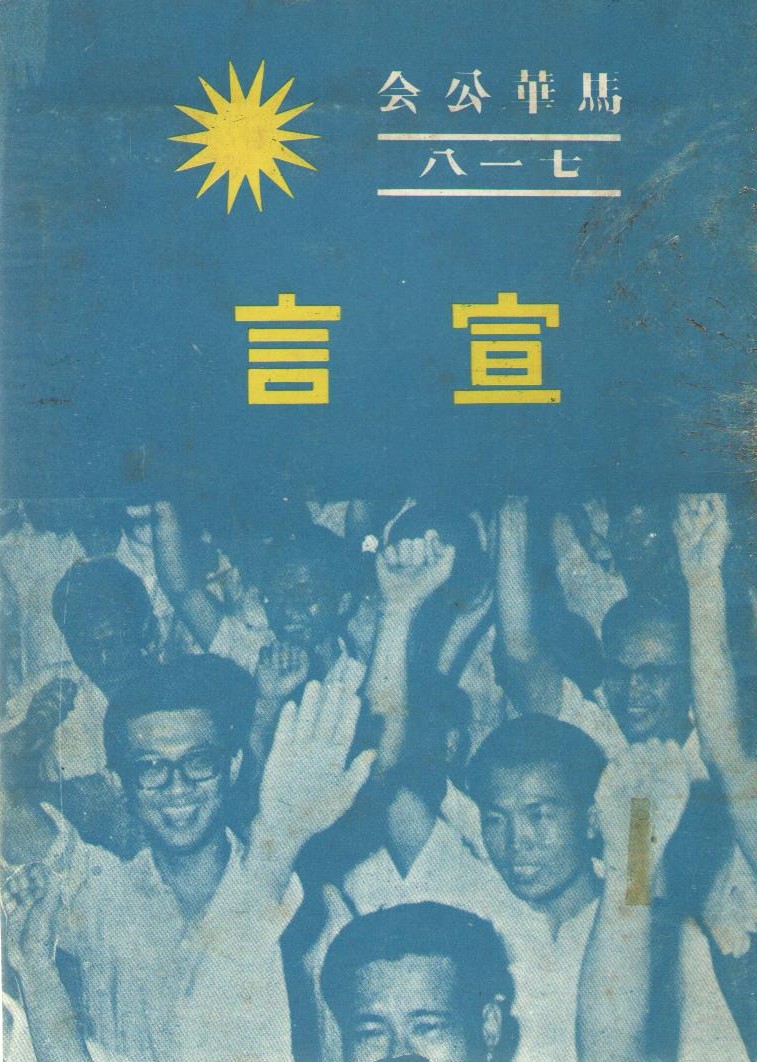

「華人大團結」的號召,最初是馬華公會在1969年大選失利後,於1970年代初期提出的策略。然而,當時多數人都不願「團結」在該黨旗幟之下,而打算另起爐灶,成立新黨。馬華公會見情勢不對,立馬切割並出手干涉,團結運動於是重挫。馬華公會隨後發佈《華人團結宣言》繼續推動其議程,並通過創立馬華文化協會,拉攏不同派別人士的支持

儘管人們抗拒接受馬華公會領導的團結運動,但在五一三事件之後,非馬來人權益持續遭到制度性邊緣化,「大團結」在這天時地利之下逐漸在輿論場取得正當性與優勢。

大團結,政治意識,文化重建

「大團結」的呼籲建立在一個基礎上:人們不再把自己所面對的問題歸結於外部,比如殖民帝國主義或共產主義,反之傾向於把問題放在國內脈絡來理解,並指向一個根源——根深蒂固的制度化種族主義。

大團結首要任務不僅是要讓一盤散沙的華社——那些分散在各籍貫、各方言群的認同——整合到一個共享的「華人」身分之下,亦即一種文化性的整合。更重要的是,它特別要指出,過去東姑阿都拉曼時代的「馬來人管政治,華人管經濟」的格局已經不復存在,因此要想捍衛華人的權益,就必須喚醒大家的政治意識,促使士農工商各階層人士團結在「華人」之下,積極參與政治。

這種呼喚往往伴隨著強烈的憂患意識,以及與馬來人做對比的視角。比如以下這段話:

在政治上,馬來人成熟、進步和團結;在語言文字上,他們統一;在宗教上,他們一致;在文化上,他們一貫。這一切使他們團結在一起,為整個民族的利益前途而奮鬥。

反觀華人,在政治上,是落伍、分裂、冷漠和消沉;在語言文字上,華人有分歧;在宗教上,華人有五花八門的信仰;在文化上,華人固步自封。在這種情況下,我們華人依然不知自愛自強,繼續在原來分裂、狹小的圈子裡,互相爭鬥。[1]

必須注意,思華的這番話不是單一課題或事件的針對性批評,而是對華社的一個整體的結構性反思,它所涵括的範圍廣泛,包括政治、語言、宗教、文化等。因此,不能把文中的「政治意識」作狹義解,即把它等同為政黨政治;而應作廣義解,即關於眾人之事的方方面面,特別是文化重建。

也因此,與大團結相呼應的是各種運動,包括精神革命、多講華語運動、禮俗革新運動、守時運動等。甚至,大團結運動的政治啟蒙也涉及了女性,溫故知在一篇文章中就提到:

既然華裔婦女在政治的覺醒上,平均較男性為差,而且差得很遠,那麼,補救的重點應放在這一方面……要培養婦女的政治意識,要從青年的一代著手,而由她們去影響中年甚至老年,以及少年這一代。[2]

這當然不是說當時女性地位一下子躍升至與男性平等,因為「男主外、女主內」的想法仍十分普遍。然而,大團結運動所呼籲的政治啟蒙,在一定程度上衝擊了女性不談政治的傳統想法,並為未來女性踏出廚房與家庭提供了可能性。

新知識分子論

華社的憂患意識與危機感來到1980年代初期越來越強烈,但伴隨而來的不是無力感和消極反應,而是出乎預料的激發了許多不同的思考與論述,這當中的關鍵是知識分子的湧現。

知識分子開始意識到自己獨特的存在,並對自己有著極高期許。鄭良樹指出:

我們留台同學也好,南大同學也好,似乎就身負承先啟後的重任了。我們是華人社會第一代擁有高深知識的年輕人,我們應該如何發揮我們的力量,使到我們生存得更有意義、更有原則和更有目標,那就完全看我們如何努力和奮發了。[3]

鄭良樹此言固有誤,畢竟無論留台或南大畢業生都非華社第一代知識分子,但也不全然錯誤,因為南大與留台畢業生的確是第一個擁有大學文憑而組成的知識社群。無論如何,鄭氏當時的這篇文章展現一點,當時知識分子對處於當下歷史情景的「我們這一代」所懷抱的期許,以及那種自命非凡的胸襟與精神。這種對知識分子懷抱崇高期許的想法,在當時相當普遍,尤其流行於知識分子之間。

為什麼華人社會仍然紛紛擾擾的四分五裂,你一個幫,我一個派,他一個會,我一個館的?眾多的知識分子中,無法產生睿智的領袖,團結族人,維護我們的基本權益?[4]

知識分子理應能在大團結運動有所作為,卻無法達成,乃出現作者文中的失望之語。反過來說,作者是對知識分子寄以厚望才會有所失望。而文章題目的「新」則表達了他的期許。

知識分子必須關心社稷、要有政治意識、要懷抱理想、創造新觀念、引領社會等精神面貌,這是放諸四海皆如此的要求。但是,此時華社的新知識分子有所不同的地方在於,乃其深受「大團結」意識影響,而展現不同面貌。

陳錦松提到,「這一代的知識分子,應有新的面貌,除積極關心政治演變,了解政治背景,更應參與政治,以期通過政治的途徑改變華人在我國之命運,並獻身於政治領域的研究工作,使我國能早日邁向更民主自由的道路。」[5]所謂華人在我國之命運,其實就是華人困境,而解決之道是提高政治意識、鞏固華人在地認同、進行文化革新與重建等。

大團結如何翻新知識分子?

從馬華知識分子的歷史脈絡看,此時的知識分子有幾點新發展。首先,知識分子並非一向受人推崇,在中國文化大革命衝擊新馬兩國的60、70年代,曾出現知識分子與群眾地位顛倒過來的情況。人們認為,知識分子高傲自大,不利於革命事業,因此必須接觸群眾、走向群眾,不只是要跟群眾結合,而且必須向群眾學習。如此一來,就顛覆了五四傳統以來知識分子啟蒙群眾的格局,反過來,如今是群眾在啟蒙知識分子。

比如,1972年《星洲日報》刊登一篇文章,是作者寫給朋友的一封信,有如下文字:

你下決心要走進工廠當紡織女工,其最大的包袱是要親身投入到生活的洪流中去鍛煉,和勞動者相結合。更重要的是,決不因為自己唸了十多年的書,背著知識分子的思想包袱,妨礙自己進步的腳步。更不會為了親戚、朋友、同學的嘲笑,而改變自己的決定,這是因為你清楚地認識到:蹲在辦公室,看著玻璃窗板,無法知道做人該怎麼做……在我們勞動的隊伍中,又增加了一位有志氣的知識工人……[6]

知識分子是有自己階級的思想包袱,是需要被啟蒙,踏出舒適圈,做出改變,才能成為知識工人。當時左派會有此知識分子的觀念,是受「人性是由階級決定」的信念所影響:既然人性是由階級所決定,而在一切階級中只有無產階級是根正苗紅的階級,則其他階級就必須向無產階級學習,知識分子就必須無產階級化。

1980年代,隨著中國改革開放,本地左派放棄革命理想,國內的大團結意識形態興起,並取得優勢,馬華知識分子再次豎立起崇高的形象,大舉提倡去蕪存菁,力圖革除掉不利於華人自強運動的庶民文化,包括迷信、不守時、貪小便宜等。此時,民眾再次回到被啟蒙的位置。更重要的是,「階級決定論」已經破產,讓位給「華人大團結」,後者允許知識分子突破冷戰時代的意識形態隔閡,而讓左右兩派有了合作可能。

知識分子的公共性

其次,過去的馬華社會,不分左右,都曾出現不同程度返祖歸宗情意結,左派推崇毛澤東,右派則陶醉於古老中華帝國的舊夢。大團結運動因為現實政治所需,必須對此加以限制,馴服中華情結,代之以愛國主義,灌輸本土意識。因此,在1980年代,公共知識分子的「公共性」,指的是在地實踐,是此時此地的現實,並拋棄不切實際的彼時彼地的幻想。

其三,1960年代左右,自由主義文化陣營曾出現內向化轉向,相對於自視為自由五四傳統的繼承人、蘊含濃厚的歷史意識與文化傳承精神的前行代自由主義文人(友聯出版社文人集團),內向化後的自由派文人踏上新道路,把個體置於優先於共同體的位置,強調個體內在主觀感受、重視語言文字之錘煉,而喪失了現實感。自由知識分子(特別是寫作人)從而成為擁有專業知識與技藝之人,而非公共知識分子。

但是,在1980年代左右,馬華文壇開始出現新氣象,進入了所謂寫實兼寫意階段,「寫實是詩人勇敢面對現實政治的不公不義現象有所觀察思考,寫意是詩人這個觀察省思的內心感受和心頭塊壘」,在文字風格上則是融合與轉化現代主義和寫實主義二者於一體[7]。不管這趨勢是否直接受影響於大團結運動,它都展現了知識分子從內向化轉向公共化的發展,而這跟大團結所強調的知識分子之公共性是一致的。

以上所見,從今人角度看,「大團結」的呼喚陳腐不堪,竟然動員種族情緒,強化種族政治。但是,我們也必須意識到,「大團結」並不完全掌控在政治精英之手。在政黨政治之外,「大團結」成為公共領域的重要論述概念或原則,它起到了一個核心觀念的作用,並在中港台新論述等國外因素交互影響下,共同牽引了馬華觀念鏈的變化,而「知識分子」是其中一個被翻新的觀念。

[1] 見思華,〈缺乏民主思想——談華人的政治意識〉,《文道》第二十九期,1983年,頁13。

[2] 見氏著,〈沉重的舊包袱〉,《文道》第二十二期,頁40-41

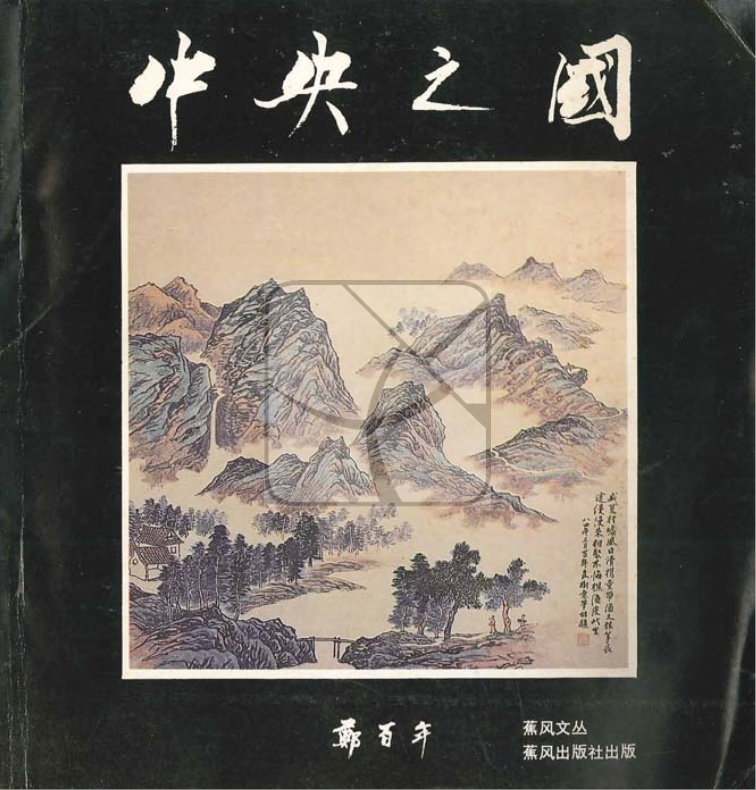

[3] 見氏著,《中央之國》,1985,頁106;粗體為引者強調

[4] 見譚文標,〈新知識分子的精神〉,《文道》第二期,1980,頁64

[5] 見氏著,〈華裔知識分子應有怎樣的面貌?〉,《文道》第五十六期,1985,頁17;粗體為作者強調

[6] 見向迅,〈當上了女工〉,《星洲日報》,1972.7.24,第十八版;粗體為作者強調

[7] 見張光達《馬華現代詩論》,2009,頁204

吳小保 |

馬來西亞華社研究中心副研究員,業餘者(Amateur)成員,與朋友一同營運「亞答屋84號圖書館」。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。