離開學術圈後,我成為一名哲學普及教育工作者,將思辨帶進學校與社區。我與學生討論「正義」的概念,引導他們去思考如何以行動改變現狀。那一刻,課堂不再是抽象討論,而是與現實對話。我感受到哲學的力量:它幫助人們理解自己與世界的關係。

文/蕭婉思

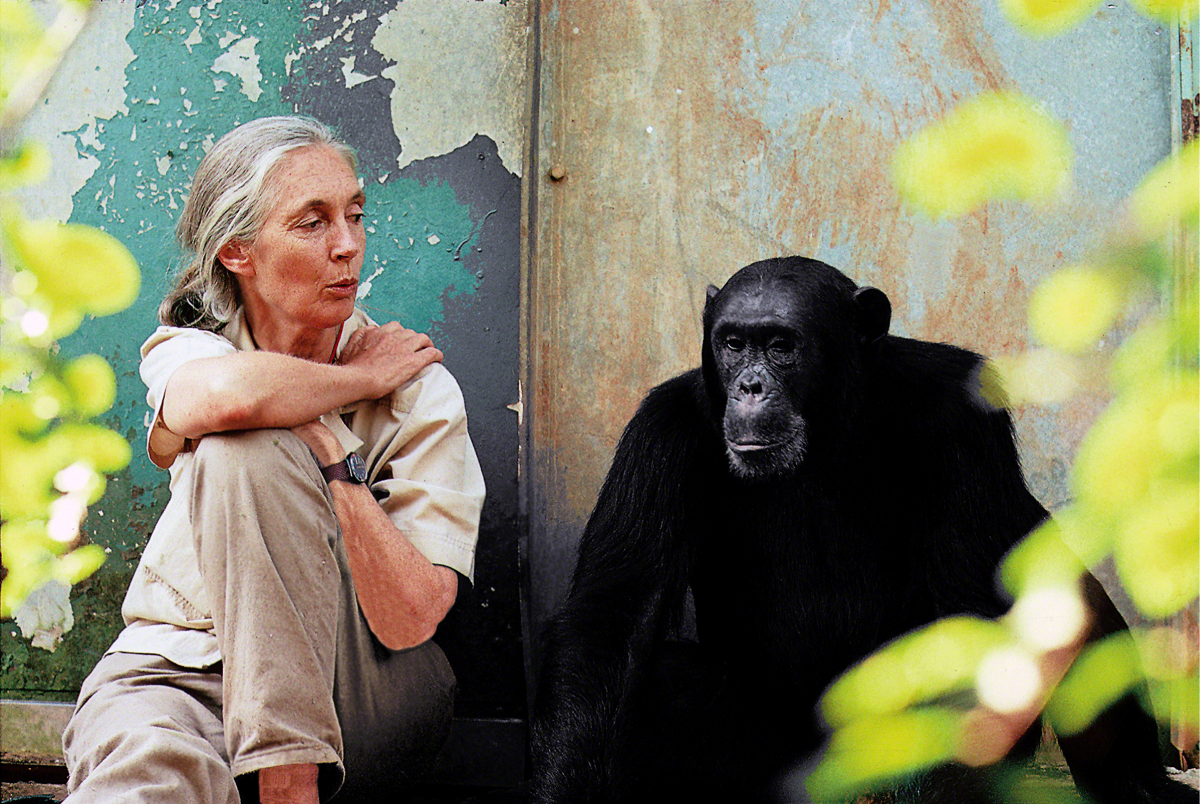

珍古德,一位改變我人生的女性。她出生於1934年的英國,那是一個女性多數被期待在家相夫教子的年代。她從小就對動物充滿興趣,會觀察蚯蚓和鳥類,還曾躲進雞舍幾個小時,只為一探母雞下蛋的祕密。

這種對未知的熱情,帶她走進了非洲岡貝國家公園的叢林。當時,沒人看好她——一個沒有博士學位,也沒有正統學術訓練的年輕女子,怎麼可能在危機四伏的野外研究黑猩猩?然而,她有一雙敏銳的眼睛和不被馴化的心靈,觀察、記錄、思考,用象牙塔裡面那些學者專家都無法想像的方式走進黑猩猩的世界,揭示牠們的情感與社會性,改寫了世人對人類演化史的認知。

多年之後,她被劍橋大學破格收為博士生,出版無數著作,成立保育組織,至今九十高齡仍走訪世界各地進行演講,推廣動物與環境保護。珍古德不是高聲疾呼的改革家,而是用行動實踐信念的知識分子。

她的經歷讓我反思,也改變了我對「學問」這件事的看法:知識的價值,是否只在於學術象牙塔的認可?她溫柔而堅定的姿態,啟發我探索知識如何走進生活,如何改變世界。

▲2020年唐獎永續發展獎得獎人是珍古德博士,唐獎肯定珍古德博士在靈長類動物硏究的開創性發現。

從人骨遺骸到學術困惑

與珍古德的叢林之路不同,我的學術旅程始於對人類遺骸的研究。大學時,我被考古遺址出土的無名骸骨深深吸引,立志成為一名研究古代人類的學者。這些遺骸訴說著人類的歷史:一個破碎的頭骨可能屬於一位婆羅洲戰士,一具孩童骸骨或許承載了一個未完的故事。

幸運的是,我如願進入學術圈,分析數據、發表論文,逐漸成為領域內的其中一員。然而,學術的侷限逐漸顯現:研究往往聚焦於論文發表與量化成果,卻難以觸及人的情感與價值。我開始問自己:這些數據,真的能回應人類存在的意義嗎?

一次尼泊爾的志工經歷,徹底動搖了我的信念。社會底層的婦女和小孩雖然飽受文化習俗的枷鎖,但是她們的堅韌震撼了我,也讓我意識到,學術的象牙塔雖然安全,卻與真實的人生有距離。這段經歷種下了一顆種子:脫離學術資源,我還能為這個世界做什麼?而什麼樣的知識,才可以真正回應當代社會的困境?

疫情中的哲學之路

2020年,新冠疫情席捲全球,我的生活陷入停滯。在這段隔離的日子裡,我開始沉浸於哲學世界——從柏拉圖的「洞穴寓言」到漢納鄂蘭的「平庸之惡」。這不僅是一種智慧探索,更是一場心靈的重建。我意識到,知識若不能轉化為行動,就難以回應時代的挑戰。

珍古德的故事在此刻再次浮現。疫情期間,她透過線上演講繼續推廣保育理念,從未因環境限制而停下腳步。她的行動讓我明白,知識不必依賴學術體制的認可,它可以通過教育與分享,直接走入人群。於是,我決定將哲學從書本帶到現實,陪伴人們透過思辨,探索生活的困惑與挑戰。

▲英國靈長類動物學者珍古德專訪影片。

公共哲學:讓思辨走進生活

當年,珍古德走進森林,以環境與動物保育為核心,而我決定走向社會大眾,以哲學作為實踐知識與價值的媒介。

離開學術圈後,我成為一名哲學普及教育工作者,將思辨帶進學校與社區。我與學生討論「正義」的概念,引導他們去思考如何以行動改變現狀。那一刻,課堂不再是抽象討論,而是與現實對話。我感受到哲學的力量:它幫助人們理解自己與世界的關係。

珍古德的故事常出現在我的課堂。她用演講將保育理念傳遞給大眾,我則用哲學啟發學生思考人生的意義。我從不鼓勵學生模仿,因為成功人士的人生是一個範例,但不是範本。我們要尋求的,不是模仿一條成功的道路,而是學習那份精神。

我為學生提供的是一種想像的可能:即使在非典型的路徑上,依然可以走出屬於自己的人生。而那樣的生命歷程,往往比一切教條與規範,更能啟發人。

知識的溫柔與堅定

哲學教育於我,不是知識的灌輸,而是一場持續的提問與陪伴;不是提供答案,而是幫助學生看見問題;不是讓人相信學哲學有什麼好處,而是讓人在思辨中發現自己正在活著。這種教育方式,或許無法立即產出成果,卻可能在某個時刻,悄悄點亮某個人的生命弧線。就像珍古德於我一樣。

珍古德以溫柔而堅定的姿態,走出一條屬於她的路。她從未為了證明自己而成為「某一種人」,只是忠於內心的好奇與信念,在有限的條件下開闢頂天立地的道路。她的故事提醒我,知識可以是溫柔的,陪伴人們找到方向;也可以是堅定的,推動社會的改變。

選擇公共哲學教育,是我對這份精神的回應。在這個專業化與碎片化的時代,學術機構成為產出數據與論文的工廠,而教育則淪為績效與升學的戰場,失去與生活的連結。在這樣的背景下,選擇走向公共哲學教育,無疑是逆流而行。但我相信,當哲學走進課堂、走進社區,它就像一盞燈,照亮人們的內心。我的轉身,因珍古德而起;我的未來,將因每一個被點亮的生命而延續。

蕭婉思 |

畢業於英國劍橋大學體質人類學系, |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請按贊和追踪當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!