國陣依然跳脫不出本身的政治框架,即高度依賴馬來選票和組織動員。選舉數據告訴我們,當國陣越是爭取馬來選票的時候,其得票率跟著下滑。如果國陣真想要找回政治光環,勢必回到追逐多元政治的道路。

文/馮振豪

2025年4月26日霹靂州亞亦君令(Ayer Kuning)補選,代表國陣/巫統候選人尤斯裡(Mohamad Yusri Bakir )以破萬票擊敗伊斯蘭黨和社會主義黨,為巫統守住這個自1986年設置的州議席,實現「十連勝」的歷史偉績。

亞亦君令是2023年六州選後巫統贏下的第四場補選,這對於在2018年跟2022年兩次全國大選,以及六州選遭遇大敗的國陣/巫統可說是鼓舞軍心的表現,因此,政壇和輿論不少聲音認為國陣的政治支持逐漸回流,然而,事實真是如此嗎?

2021年11月馬六甲州選,國陣在28個州議席拿下21席。2022年3月柔佛州選,國陣在多角戰之中,在56席攻破40席,兩場州選的特點是投票率偏低——馬六甲65.9%,柔佛54.9%。當時候的國陣也是士氣高昂,自認足以在第十五屆大選重返政治主流。不過在11月的全國大選,投票率來到74.1%,國陣卻以34席落後希盟和國盟。同理,柏朗埃、能吉里、馬哥打及亞亦君令四個州議席補選的結果也無法就此斷言國陣能在第十六屆大選起死回生。

國陣能夠在多場選舉中獲勝,希盟的組織動員乃必不可少,尤其是行動黨拉抬出來的華裔選票,在巫統與伊黨和土團黨競爭馬來票倉之際,來自希盟的非馬來選票協助國陣擊敗對手。

必須強調的是,國陣並非代表馬來穆斯林的政黨聯盟,其中的馬華公會、印度國大黨和沙巴人民團結黨也扮演著非馬來穆斯林的傳聲筒角色。簡言之,如今巫統完全聚焦在經營馬來選票,實質上違背國陣代表全民的政治論述,而從過往的選舉成績來看,單靠馬來選票不足以讓國陣找回政治底氣。

國陣靠向馬來選區

澳洲大學Graham K. Brown教授2005年發表的學術論文[1]指出,選委會2002年的選區重劃增加混合選區的比例,並且發現極化指數[2]越高,國陣得票率也跟著提高,混合選區遂使國陣在2004年第十一屆大選大勝。

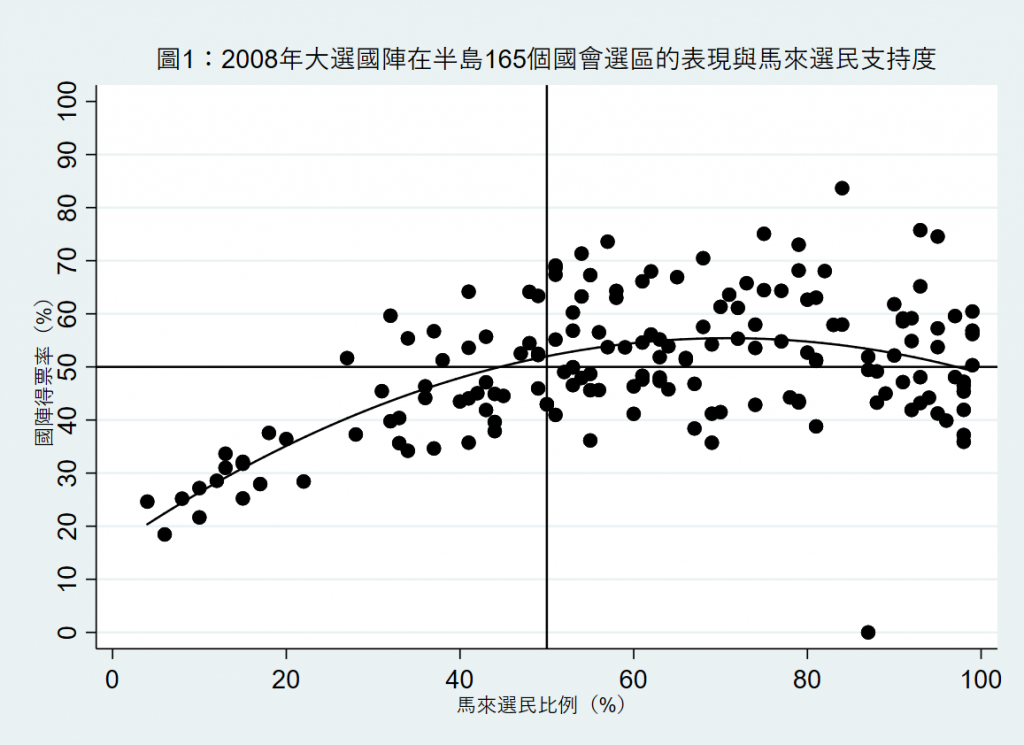

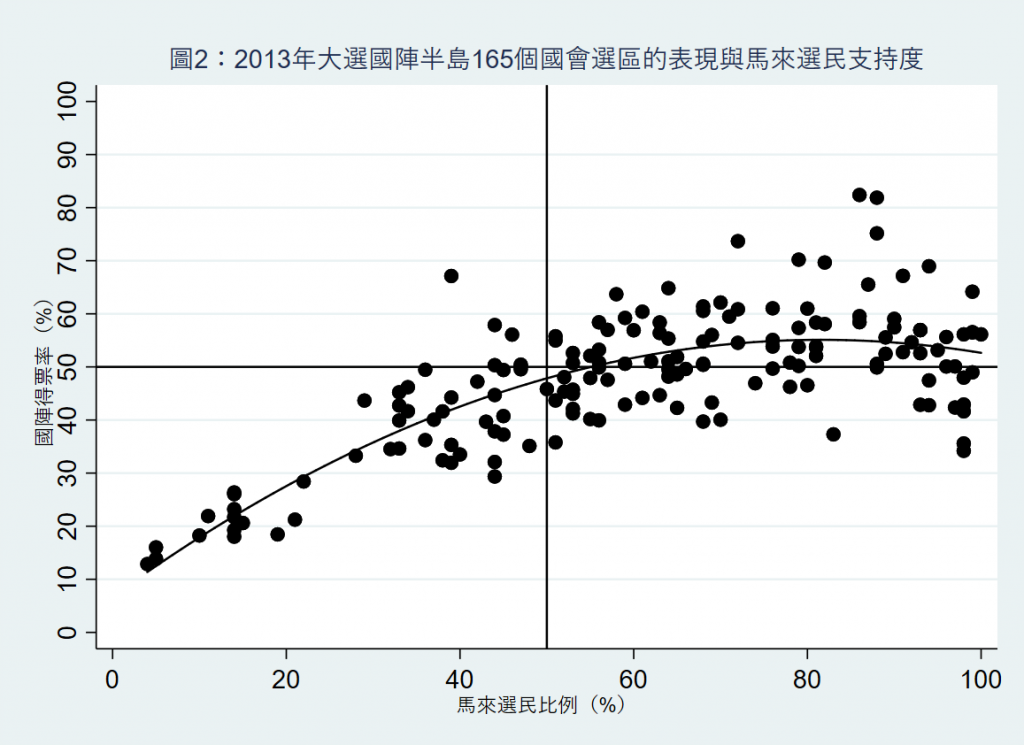

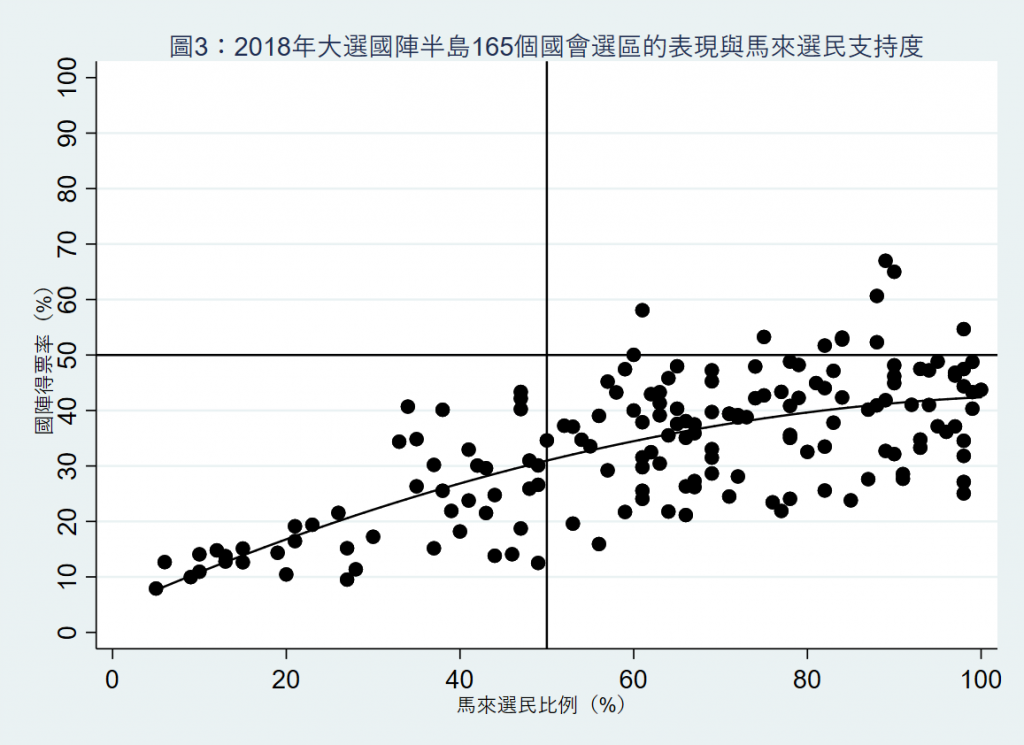

換句話說,混合選區跟多元是國陣的政治價值所在,2008年到2022年四次全國大選的結果顯示,國陣在混合區的戰力持續弱化,巫統的馬來選票同時也跟著萎縮。

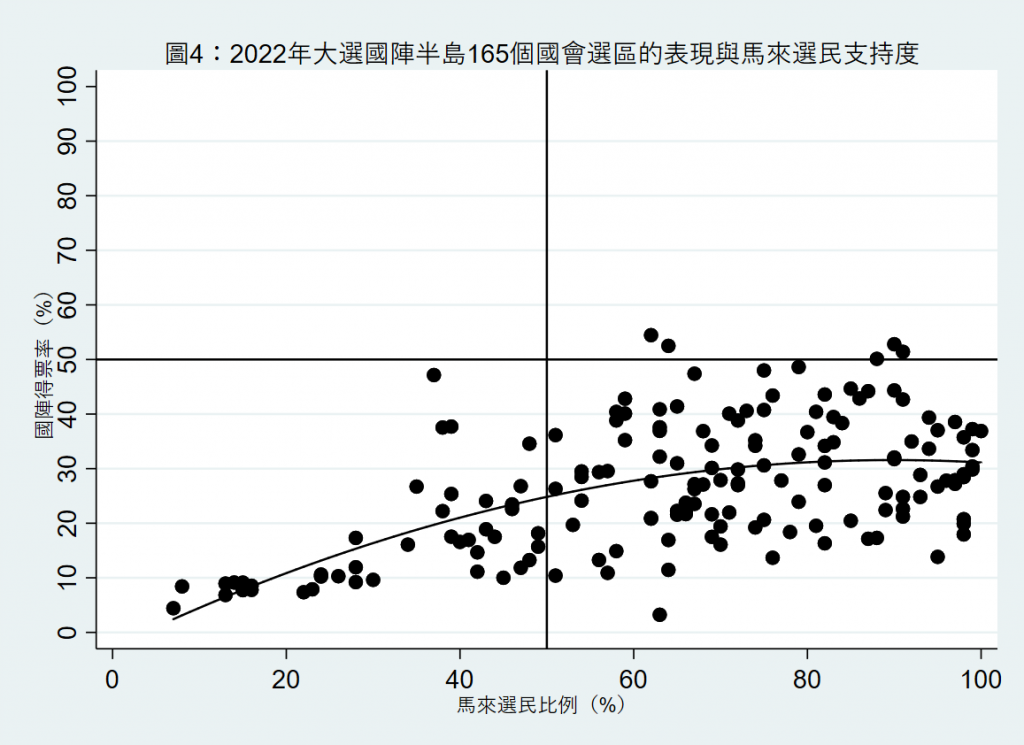

圖1、2、3和4分別是筆者根據國陣在馬來半島165個國會議席於四次國會大選表現,剖析選區的馬來選民比例對國陣得票率的影響。圖中結果顯示,(1)從2008年到2022年,國陣的民意基礎持續從混合選區(馬來選民30-70%之間),往右移向馬來選民七成或以上的選區;(2)政治重心從混合區過渡到馬來選區的過程中,馬來選民對國陣的支持度持續下探;(3)國陣得票率最大跌幅發生在2018年大選,得票率平均降低13%,2022年大選則較2018年下降7.2%。

圖(1)

圖(2)

圖(3)

圖(4)

國陣是否走向解體?

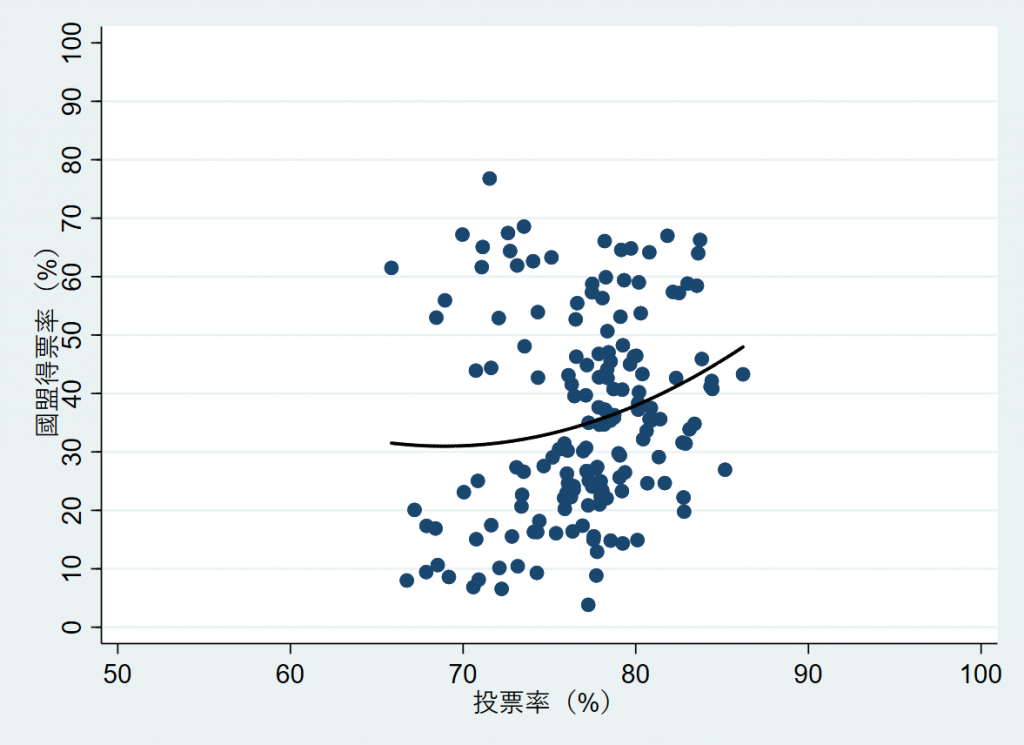

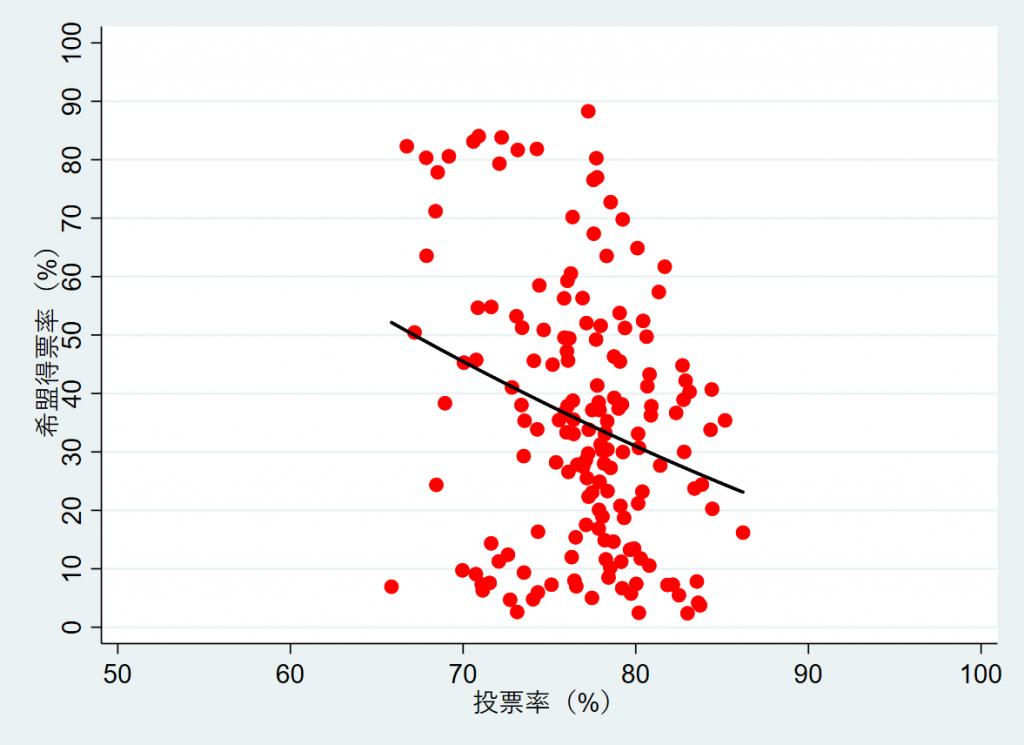

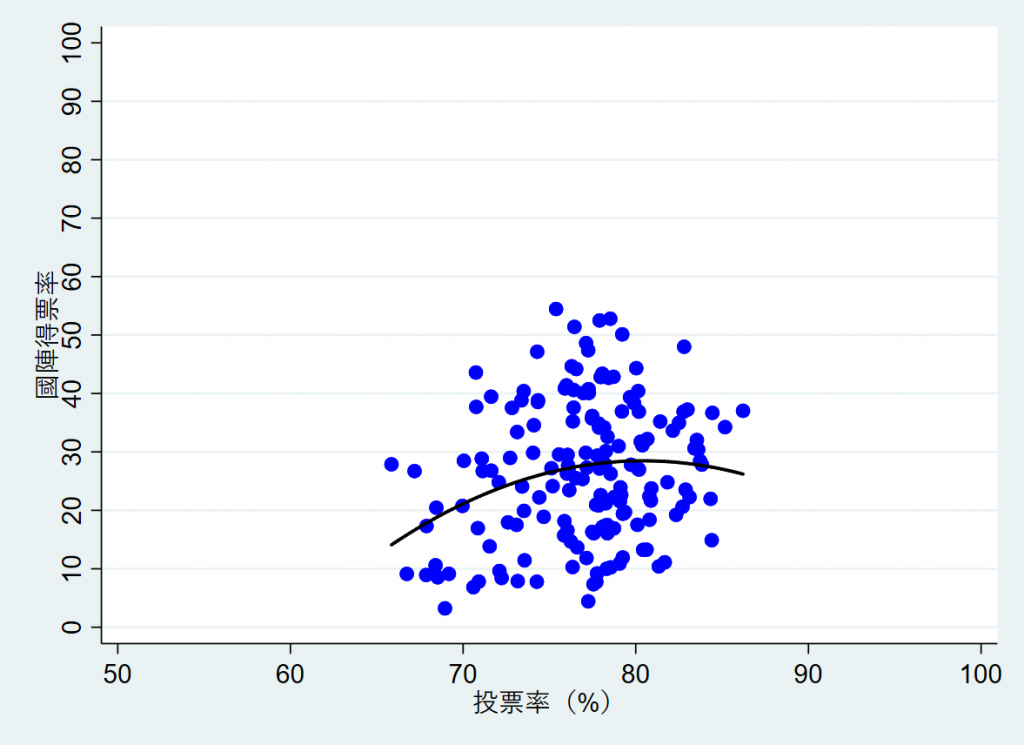

另一個值得思考的是,何以國陣總是在得票率偏低的選舉中得利?比較國陣、希盟和國盟在2022年的得票率分佈樣態(圖5、6、7)結果顯示,相比起希盟和國盟,在投票率的影響下,國陣得票率分佈較兩者集中,而形成此種樣態的主要原因是國陣高度仰賴組織票動員所致。

在選舉研究中,政黨組織票的優勢在於穩定,在冷淡的選舉競爭當中特別奏效。然而這也是劣勢所在,一旦投票率衝高,「空氣票」來襲,極度仰賴組織票動員的政黨便會遭遇不測,在大規模或全國性選舉會出現這種狀況。2018年「509大選」以及2022年掀起的「綠潮」就是空氣票淹沒組織票的最佳例子。

圖(5)

圖(6)

圖(7)

綜合來說,至今為止,國陣依然跳脫不出本身的政治框架,即高度依賴馬來選票和組織動員。而選舉數據告訴我們,當國陣越是爭取馬來選票的時候,其得票率跟著下滑。如果國陣真想要找回政治光環,勢必回到追逐多元政治的道路。假定持續以單一族群為重,馬華和國大黨也沒有屈居於巫統淫威的必要。或許,兩個代表非馬來社會的政黨可以探索新選項,加入國盟或成為獨立陣營總比留在表面多元,實由巫統操盤的國陣來得更有前瞻性。

對於巫統來說,國陣的解體是某種解脫,巫統終於可以全面經營馬來社會,並且以馬來選票作為跟希盟談判的籌碼。所以,我們應該以開放的態度期待國陣走向瓦解,畢竟政治是要往前看,而不是往後走或止步不前。隨著時代變遷,選民的價值和訴求跟著改變,投票行為與往不同,透過選舉產生的政黨政治亦然被影響,因此才會出現政黨重組或政黨解組的政治現象。

[1]詳見Playing the (non) ethnic card: The electoral system and ethnic voting patterns in Malaysia

[2]極化指數是指,單一選區中馬來選民與非馬來選民的比例,兩者比例越接近則極化指數越接近於1。

馮振豪 |

獨中生,台灣國立嘉義大學應用歷史系學士,台灣東吳大學政治碩士,長期觀察與分析國內外政治,目前在台灣智庫從事研究相關工作。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請按贊和追踪當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!