▲一九七七年的金馬侖旅遊,間接促成「人間詩社」的創立。前排蹲坐者右起:蕭開志、飄貝零、何啟良、賴順裕、沙禽、賴雲清。站立者左一黃學海、左五陳明發、左六趙維富、右六李系德、右八林廷輝。(來源:李系德/訪問)

黃琦旺認為對飄貝零等獨立後成長的「時代的青年」而言,「所謂的『完整』和『典型』在當時比現代主義更虛無」。一九六九年五一三事件之後,面對鋪天蓋地的新經濟政策,誠如黃琦旺所指出——身為華裔(寫作人) ,面對以馬來族群政治為基礎的經濟、文化、語言等認同課題,形成「國家屬性的困惑處境」,困惑在於既難以參與也不能反抗(黃琦旺原文為:「難以參與或反抗的國族認同」)。五一三事件之後,那種「困惑處境」就是「此時此地的現實」,一種cul-de-sac。

【文/張錦忠】

二〇二四年四月底,黃琦旺在臺灣世新大學中文系主辦的一場研討會上發表了題為〈七十年代馬華詩人飄貝零詩的(人間)意境〉的論文。【註一】這應該是飄貝零(羅海源,1951—2023)的《飄貝零詩鈔》二〇一九年出版以來,第一次有人在學術研討會討論他,雖然早在二〇二一年十一月,楓林文叢的《鬢邊的那朵梅花》出版隔年【註二】,黃琦旺就在南方大學學院辦了一場詩集導讀會,為新世代讀者引介詩人飄貝零與當年的人間詩社。

乍看之下,黃琦旺這篇論文有個略嫌累贅的題目——以「七十年代」形容飄貝零似乎將他綁定在那個年代;但仔細思量,卻有一定的道理。飄貝零寫詩的活躍期,的確是在一九七〇年代。他最後一首長詩〈頌讚〉刊於一九八二年十月的《蕉風》三百五十四期,跨越了七〇年代邊界,但沒有離太遠,而且此後經年,並不見新作發表,一直到二〇一八年,幾乎快四十年後了,才有一首〈破衣行者〉。其次,正因為一九八二年以後,飄貝零詩音寂靜,漸漸為詩壇所遺忘,後輩並不知道,遙遠的前方有個詩人叫「飄貝零」,所以說他是屬於「七十年代」的詩人,也不無道理。

黃琦旺的論文提醒我們回望七〇年代文藝青年所處文化場域的必要,並點出其中一個事件,以及兩個面向,或兩道岔路。「一個事件」指的是《大馬詩選》的出版。一九七四年,溫任平編《大馬詩選》面世,向華語文學世界展現了馬華現代詩人抒發「七十年代的詩歌情懷」的模式。黃琦旺認為那是編者「急迫對一個階段現代詩作總結」。相對於五〇年代末白垚編《美的V形》與《郊遊》,《大馬詩選》當然是七〇年代馬華現代詩的典律建構。不過,黃琦旺的「急迫」一詞,倒是讀出了編者的「影響焦慮」。賀蘭寧編《新加坡15詩人新詩集》早在一九七〇年就出版,李木香編《砂朥越現代詩選.上集》在一九七二年推出。星砂兩地現代主義根莖(rhizome)在各自的土壤蔓生,分別展示了新加坡「六八世代」與婆羅洲的現代詩成果,難免給《大馬詩選》編者施壓,不得不急起直追。

(來源:世新大學中文系/世新大學人文社會學院/翻譯與文學研究室)

(來源:世新大學中文系/世新大學人文社會學院/翻譯與文學研究室)

《大馬詩選》比《砂朥越現代詩選.上集》遲兩年面世,收入大馬現代詩人二十七家,包括飄貝零。《大馬詩選》裏的詩人可以分為不同的詩群:砂拉越星座(方秉達、李木香、黑辛藏、謝永就、謝永成),臺北星座(王潤華、林綠、陳慧樺、淡瑩),犀牛(李有成、江振軒、梅淑貞、歸雁),天狼星(溫任平、溫瑞安、方娥真、周清嘯、黃昏星、藍啟元),棕櫚(艾文與棕櫚之友沙河),其他六人為周喚、紫一思、楊際光、賴瑞和、賴敬文和飄貝零;除了賴敬文以外,都是吉隆坡—八打靈詩人,他們是「個體戶」(或黃琦旺所說「個別寫作的詩人」)。黃琦旺認為,「個別寫作的詩人」更能表現「多重實驗風格的現代詩語言」,「而飄貝零的詩語言在這個世代尤為特殊」,可謂觀察入微。當時飄貝零起步寫詩不過四、五年,就已入選《大馬詩選》,顯然編者相當肯定他「尤為特殊」的詩語言。

何為飄貝零「尤為特殊」的詩語言?黃琦旺認為那是一種呈現「(人間)意境」、具個體自覺性的審美表現形式。「人間」當然是homo mensura的大千世界【註三】,也指涉飄貝零日後參與創組的「人間詩社」。「人間意境」的公式可以在論文裏頭找到:抒情審美意境 +晦澀情境=人間詩意。作為一位「穿越波特萊爾的象徵的森林的抒情詩人」,飄貝零寫詩的年代,的確有一座可以穿越的象徵森林,即七〇年代馬華新詩的現代主義典範(paradigm);或譯「範式」),也就是黃琦旺所指出的當年文學場域的其中一個面向。這個範式來自星馬華文文學第二波現代主義浪潮。那場華語語系的文學運動有幾個浪頭——《南洋商報.文藝》、五月出版社、六八世代、《蕉風月刊》二〇二期及其後、砂拉越星座詩社……。而飄貝零就是其中一個弄潮兒或衝浪者。

從文學史軌跡來看,馬華新詩範式轉移並非發生在一九七〇年代。黃琦旺文中陳述了「馬來亞獨立後華文文學新文青」的處境,其所定位的「馬來亞獨立後」,即馬華文學「有國籍」的「建國年代」,馬華新詩範式就已轉移了。彼時,白垚、魯文分別倡議「新詩再革命」與「文藝的個體主義」,從《蕉風月刊》七十八期出發,掀開了第一波現代主義文學浪潮的序幕,包括前述《美的V形》與《郊遊》的典律建構,應該視之為範式轉移的案例。彼時,踽踽獨行在馬華詩路上的威北華,在戰後「對星抒情」,寫下〈遙遠的雨〉、〈淡水河〉、〈石獅子〉等詩,「為開拓馬華文藝寫詩的道路而努力」,那也是新詩革命「黎明前的行腳」。

不過,到了飄貝零的「當代」,已不是白垚、威北華的新詩運動時代了。彼時飄貝零個人南向的「文學感傷旅程」還沒有起步,獨立建國時代的文學主調,那個社會集體聲音所形成的時代精神,從「愛國主義文學」、「愛國主義詩創作」到社會現實主義、健康文藝,仍然響徹雲霄。個體(「個別寫作的詩人」)從集體社會出列,走自己的路,唱自己的歌,當然是一種文學範式轉移、反抗或反叛。這個轉移,在五〇年代末、六〇年代下半葉發生時,是一種「現代主義轉向」(Modernist turn),為後來者開了路。而擁抱現代主義的詩人如飄貝零者,其創作美學多借重(波特萊爾以降的)象徵主義。這也是何以黃琦旺文中多處引述梵樂希(Paul Valéry)的話來論述飄貝零。

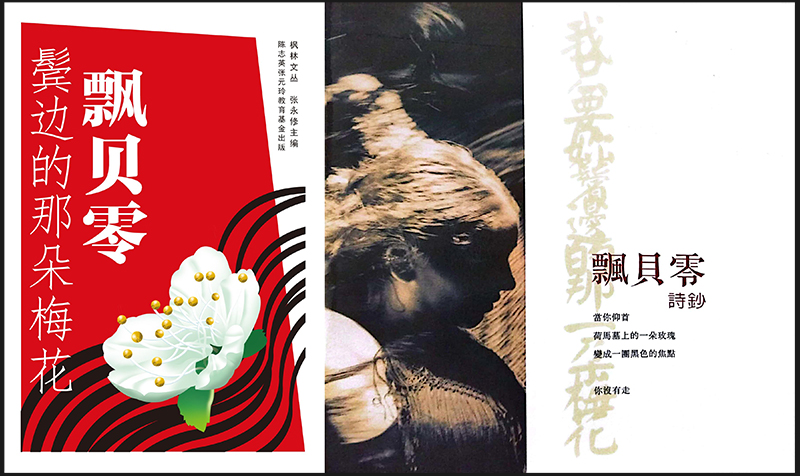

▲左為《鬢邊的那朵梅花》詩集,右為《飄貝零詩抄》。(來源:雨林小站、作者提供)

▲左為《鬢邊的那朵梅花》詩集,右為《飄貝零詩抄》。(來源:雨林小站、作者提供)

現代主義於當時是一條岔路。「馬來亞獨立後華文文學新文青」所處的文學場域,另有一條岔路,也就是黃琦旺論文所觀察的另一個面向——簡稱「現實主義」的社會現實主義,那是中國五四新文學在寫實主義、浪漫主義之後分岔的路。一九四八年以後馬華文學的「馬華文學獨特性」與「此時此地的現實」話語所彰顯的即這條社會現實主義岔路上的主旋律。黃琦旺稱之為「現實主義」,並引述盧卡奇(György Lukác)現實主義理論來詮釋馬華現實主義作品的「不滿」或「欲求」。社會現實主義著重作品的社會性(而非個人)與整體性。黃琦旺的論點可以理解,但回到馬華文學的論述場域去觀察,我們不妨追問:從方修到陳雪風,盧卡奇的理論對他們的意義是甚麼?他們如何理解歷史與階級意識,或者「整體性」與「典型」,以及「現實主義的困境」?

黃琦旺認為對飄貝零等獨立後成長的「時代的青年」而言,「所謂的『完整』和『典型』在當時比現代主義更虛無」。一九六九年五一三事件之後,面對鋪天蓋地的新經濟政策,誠如黃琦旺所指出——身為華裔(寫作人) ,面對以馬來族群政治為基礎的經濟、文化、語言等認同課題,形成「國家屬性的困惑處境」,困惑在於既難以參與也不能反抗(黃琦旺原文為:「難以參與或反抗的國族認同」)。五一三事件之後,那種「困惑處境」就是「此時此地的現實」,一種cul-de-sac。

飄貝零當然是「自覺的」。黃琦旺引述他的話時特別強調「延其餘緒」——那是詩人回望自己七〇年代中葉以前的「詩藝」與再出發的起點,也是黃琦旺論文的起點。論文指出飄貝零詩路歷程可分三個階段,實際上可能只有兩個階段。從文中附表看來,詩人的第三階段只有一首詩,可說幾乎無詩。在馬華詩場域,這並非太不尋常的事——許多詩人只有一個或兩個階段。我認為飄貝零的第一個階段乃為「餘緒」(之後六首長詩)的準備。論文第三節分析了〈我只要妳鬢邊的那一朵梅花〉,以詮釋其「(人間)意境」。不過,飄貝零詩既有不同階段,其意境也可能不只一種。最後,黃琦旺以梵樂希的話來追問,詩人找到了(自然與生活⋯⋯的感動)交應或通感詩學之後,面對世界的虛無與存有的無力,「他還剩下甚麼」?他還剩下他自己、年輕、以及決心。黃琦旺如是說。我可以再加上一句:他還剩下一本詩集,一本證明他是「一個抒情詩人」的詩集。

【註解】

一、黃琦旺的論文發表於「第十六屆韻文學暨曾永義院士紀念學術研討會」(二〇二四年四月二十七日),世新大學,臺北市。會議當天黃琦旺並未實際與會,而是以視訊方式線上發表,本人之講評亦然。本文部分內容來自當天的講評。

二、蔡長璜編輯製作的《飄貝零詩鈔》出版於二〇一九年,《鬢邊的那朵梅花》在二〇二〇年由陳志英張元玲教育基金出版,列為楓林文叢,我視之為飄貝零的第二本詩集。

三、Homo mensura是人間詩社的拉丁文譯名,為張景雲所取。

張錦忠 |

馬來亞獨立前一年生於彭亨關丹。國立臺灣大學外國文學博士,高雄國立中山大學外文系教授退休,目前為該系約聘研究員,研究議題多涉及離散論述與馬華文學。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請按贊和追踪當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!