(來源:星洲日報)

沈國明以「精神不死」為題命名此書,其立意已不言而喻。相對當下已出版的口述歷史成果而言,此書圖文並茂,註腳豐富,體例上也嘗試先以個別篇章完整地敘述受訪者的故事,然後再輔以對話式的記錄方式放在文末,以提高可讀性。自己的歷史自己寫,口述歷史這一方法或許是當下不錯的方法。

【文/曾維龍】

從這本書談起——唐諾.里齊《大家來做口述歷史》

一九九五年美國學者唐諾.里齊(Donald A. Ritchie)出版《大家來做口述歷史》(Doing Oral History)。一九九七年經台灣學者王芝芝經翻譯介紹,這一專著開始進入中文讀者的視野中。「為何口述歷史?如何口述歷史?」開始有了更為確實的表述。唐諾.里齊曾先後擔任美國口述歷史協會主席和美國參議院歷史室特邀歷史學家。他參與多次不同區域大大小小口述歷史計劃的審核工作,對於口述歷史該如何實踐,實踐的過程當中該註意哪些事項,唐諾.里齊在這一書中以親切和誠懇的方式逐一表達。

這一本書儼然為口述歷史豎立起一套指標,但作者語氣謙卑地指出,此書的目的是要「尋求獲得一些對老手和新近都能一體共用、確實可行的答案」【註一】以規避可能帶來的後果和問題。「將原則和標準建立起來,這一立意固然甚好,然而每條規定之下,總還是存在著一則行得通的例外——口述史界歡迎創意和想象力。」【註二】以上是唐諾.里齊在書中所提倡的觀念。

(來源:星洲日報)

(來源:星洲日報)

口述歷史是歷史的一種嗎?很多人可能會誤解所謂「口述」指的是田野訪談中的一部分。在人類學、社會學和歷史學中,田野訪談是常用的方法之一。透過訪談搜集資料,建立檔案,總結歸納,這是基礎研究的方法之一。然而,口述歷史強調的「口述」其實是指「聲音」的保存。從過去無文字之前,原始部落的歷史都是依賴口耳相傳,實際上就是口述。文字發明以後,人類的歷史才從口耳相傳轉為文字記錄,文明開始得以建構。但是,文字是無聲之語,歷史是無聲之書。文獻記錄也僅能依賴文字記載,傳承社會記憶和生活經驗。十八世紀發明留聲機之後,「聲音」得以透過新興科技保存下來。在這之後,隨著科技的進步,不僅聲音錄製的方法不斷越來越方便,甚至能同時保留「影像」和「聲音」。特別是當下人人手上一部手機,手機硬件配備也越來越精進,受訪者訪談錄製工作的成本也越來越低。

易言之,過往我們僅能依賴文字記錄的文獻,了解歷史。今天除了文字以外,也能透過「聲音」來了解歷史。唐諾.里齊的這一本《大家來做口述歷史》正是他對美國過去十九世紀以來口述歷史這一領域發展的總結和經驗傳授。在這書中,他強調了所謂「當代的」口述歷史是「以錄音訪問(interview)的方式搜集口傳記憶以及具有歷史意義的個人觀點。」【註三】「當代的」意味著有別於十九世紀以前的所謂口述歷史。嚴格來說,中國自周朝開始便有專門記載君王言行的史官。裨史途說,記言記事者,亦可視為廣義上的口述歷史。因此,強調「當代的」口述歷史確實有其必要。易言之,當代的口述歷史這一領域實際上相對而言是個新的領域。

當然,中文學術圈子中如中國大陸、台灣,甚至我們的鄰國新加坡,早已開始將口述歷史應用在不同場域之中。他們早期的口述史都是集中在國家領導和社會精英之中。當代的口述歷史則開始把焦點從社會精英轉向普羅大眾,從國家層面轉向社區,從普遍性命題轉向主題式的訪談。這一本《精神不死》就是以馬來西亞華文話劇為主題而展開的口述歷史計劃。

(來源:星洲日報)

(來源:星洲日報)

社區營造和口述歷史

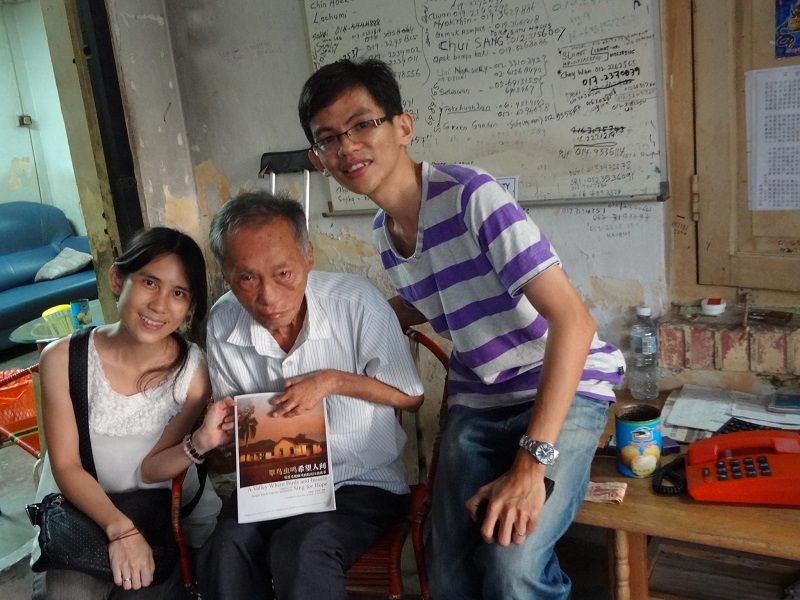

口述歷史在過去二十年在華社逐步興起,這與許多華校開始步入百年歷史和社區運動有著密切的關系。百年華校如吉隆坡坤成中學、尊孔獨中,柔佛的寬柔中學積極整理校史文物,在校內建校史中心或校史區,出版成果就包括口述訪談。二〇〇七年雙溪毛糯麻風病院社區東院遭拆遷,於是民間掀起了文化遺產保育運動,希望能將這世界第二大的麻風病院完整保存下來。筆者有幸參與了這場運動。雖然東院最終難逃厄運,部分建築未能留存,但已引起了社會的關註。這裡所指的關註不僅僅是麻風病院社區以外的,同時麻風病院社區中尚在的院民也開始慢慢地接受文化遺產這一概念。筆者在當時嘗試展開了一項口述歷史計劃,將院民的生活和生命史結合,最後與羅彩綿共同編纂《翠鳥蟲鳴希望人間:雙溪毛糯麻風病院社區的故事》(2012)。

在這項口述歷史計劃中,我與張集強所帶的一批台灣中原景觀系的實習生團隊合作。他們負責攝影和繪圖,為院民的生活空間繪圖記錄,我則帶著中文系學生找院民訪談。基本上願意受訪的大致訪談四至五個小時,每一回都只訪談一個小時左右。因院民年紀大了,一個小時左右的訪談也都累了。另,每一回訪談之後先有筆錄初稿,以便檢討準備下一回的訪談,之後才來整理逐字稿。每一回的訪談,就成了與院民逐步熟絡、了解的過程。年事已高的院民看著學生去探訪,也樂於相見聊天。當然,不是每一位院民都願意接受錄影訪談,當中也有失敗的個案。口述歷史與社區營造有了一種聯結。實際上,在口述訪談的過程中我們也嘗試讓受訪者了解他們在歷史和文化遺產保留的重要性。

(來源:《翠鸟虫鸣,希望人间:双溪毛糯麻风病院社区的故事》臉書)

(來源:《翠鸟虫鸣,希望人间:双溪毛糯麻风病院社区的故事》臉書)

在更早之前,陳彥妮以麻風病院院民的後代為主題,進行了口述訪談。最後出版了一本《回家:麻風病康復者與後代集體被隔離的情感世界》(2011)。延續著這個主題,近十年來她投身進入麻風病院社區保育運動中,與院民建立相互信任關系。透過書寫,為院民尋找過往被送出去養育的孩子相認。二〇一三年檳城喬治市世界遺產機構啟動了一項為期三年的口述歷史計劃《喬治市的故事》【註四】,之後開始了有系統的口述歷史培育工作。近十年來,曾經在霹靂州十八丁深耕的蔡依霖近年來積極推動新村社區營造。幾經努力,時有耳聞在地的新村有人開始收集史料,並展開口述歷史的訪談采集,如柔佛州古來加拉巴沙威新村的P320社區空間是其中一例。

在學術領域裏,潘婉明《一個新村,一種華人?──重建馬來(西)亞華人新村的集體回憶》(2004)和陳丁輝《Behind Barbed Wire: Chinese New Villages During the Malayan Emergency, 1948—1960》(2020)對新村早期歷史描述,即涉及口述歷史方法的應用。近年來傅向紅、覃心皓、鄧婉晴、梁友瑄組成的五一三口述歷史小組出版了《在傷口上重生——五一三事件個人口述敘事》(2020),此書以二十位死難者家屬和六位親歷者的故事為一個章節,以第一人稱視角回憶敘述他們在五一三事件中的遭遇及身邊故事。

以上只是筆者的簡單整理,相信還有許多遺漏之處。然而,口述歷史的應用至少在馬來西亞華社中開始有人認真看待,而且不僅僅只限於學院派或歷史學者,同時也包含在地的年輕人和文史工作者。他們在工作之余收集史料,進行口述訪談,然後嘗試出版以流傳後世。可想而知,若不計算後期的出版成本,僅僅前期的工作,包括建立信任基礎、采集聲音和訪談過程即已消耗了不少精力和時間。口述歷史僅能以小規模的方法進行,而不能如同新加坡那般在國家檔案館底下成立的口述歷史中心,長期性地規劃和投入資源。

(來源:Sayuti Zainudin/Malay Mail)

(來源:Sayuti Zainudin/Malay Mail)

沈國明的「精神不死」

沈國明從中國南京大學讀博士歸來之後,即積極開始搶救馬來西亞華文話劇歷史。他與他的團隊「心向太陽劇坊」不僅持續演出話劇,推廣話劇,同時也承擔起學術工作,搶救和整理馬來西亞這已有百年的華文話劇歷史。除了收集相關文獻,同時還尋人訪問。這一本《精神不死:馬來西亞華文話劇口述歷史(第一輯)》是他們努力的成果之一,共收錄了十位前輩訪談內容。

他們所碰到的問題,也和口述歷史研究者一樣。譬如授權的問題,這一問題涉及法律和倫理。采訪之後的成果如何發布,如何保存等問題,涉及采訪者的個人意願,也可能涉及受訪者的親友。畢竟訪談中涉及的人與事,或關係到利益沖突問題。簽署授權書是給雙方的保障,因此受訪者要說什麽,不說什麽,都應當讓受訪者在錄音或錄影前清楚理解,最理想的是在授權書中列下受訪者的條件。否則只能在事後,請求家屬的理解和同意。另一方面,授權書同時也該說明訪談之後的用途,譬如僅供學術研究、出版或教學。當然,在實際的訪談過程中,往往可能各種因素而忽略或遺漏了這些細節。譬如。受訪者的年事已高,能采訪的時機可能也不多。此書中所收錄的訪談人員中,都在訪談後陸續離世。沈國明確實在與時間競賽,「搶救」歷史。否則斯人已去,存在的記憶也自然只能歸於塵土。

此外,訪談是采取一問一答方式。我們要如何從上下文語境理解受訪者當時說話的情緒和思考,碰到受訪者口誤或表達字眼不太清晰的時候,編者就有需要註意在不曲解受訪者的言語中厘清和謄錄。編者在此書中就做了大量註腳說明和補充,這是本書值得肯定的地方。特別是對不熟悉馬來西亞華文話劇的讀者,註腳的補充能讓讀者了解受訪者說話的背景脈絡。特別涉及彼時的歷史現場,他們所應用的語言詞匯,都有著他們的習慣和時代印記。

這十位受訪者中,包括二戰前加影「前衛劇社」演員劉柏星、加影文史研究者李成金、新山咖啡王洪細俤、馬六甲文化人林源瑞、波德申陸景華校長、太平沈力菲女士、華教領導者之一吳建成校長、沙登新村學校校友會及沙登民間故事館理事(張粦、葉玉清、丁文基和練貴祥)、霹靂安順三民校友會陳正華先生和檳城張正仁先生。受訪者從北至南,他們提供了許多當年話劇演出的細節,包括劇本、演員,以及二戰期間的社會氛圍、戰後左翼運動的影響等等。當中最為彌足珍貴的是二戰前劇社演員的直接參與者劉柏星,一來二戰前出生的年事已高,許多已不在人世。劉柏星的訪談提供了二戰前的話劇演出和日據時代的細節,包括對一般社會民眾的控制和壓迫。一九六〇年代至一九七〇年代期間,左翼運動思潮在馬來西亞民間社會方興未艾。權力當局對左翼運動采取高度壓抑的姿態,在體制上排斥左翼思想,防備馬共之余同時也嚴密監控可能是馬共的外圍支持者。在陸景華校長的訪談中,即透露了政治部對學校干預的一些細節。毫不諱言,凡是活躍於話劇社的都可能被政治部盯上。吳建成校長(曾任尊孔獨中校長,二〇二三年離世時還是林連玉基金主席)在一九七二/七三年是馬大華文學會主席,曾積極投入籌備一九七四年「春雷大匯演」,結果被政治部人員押走。

(來源:中國報)

(來源:中國報)

當然,記憶是否有誤?譬如,洪細俤提及見到杜邊其人。在其訪談描述中,可以感受到其不確定性。然而,這或許是口述訪談中的意外性,采訪者或許可能聽到許多意想不到的(超越華文話劇主題)其他信息。因此,口述歷史建立起來的聲音或錄像檔案以及最後經編輯出版的成果,個人的記憶需要其他相關的文獻或文物來相互佐證,以建構更為謹慎的歷史事實和歷史觀點。

總的來說,沈國明以「精神不死」為題命名此書,其立意已不言而喻。相對當下已出版的口述歷史成果而言,此書圖文並茂,註腳豐富,體例上也嘗試先以個別篇章完整地敘述受訪者的故事,然後再輔以對話式的記錄方式放在文末,以提高可讀性。自己的歷史自己寫,口述歷史這一方法或許是當下不錯的方法。期待更多人的參與!

【註解】

一、唐諾.里齊著,王芝芝譯,《大家來做口述歷史》(Doing Oral History),台北:源流,1997年版,頁25。

二、唐諾.里齊著,王芝芝譯,《大家來做口述歷史》(Doing Oral History),台北:源流,1997年版,頁26。

三、唐諾.里齊著,王芝芝譯,《大家來做口述歷史》(Doing Oral History),台北:源流,1997年版,頁34。

四、見洪菀璐:〈誰的歷史?——檳城口述歷史〉,《當今大馬》,2014年9月17日,瀏覽於2023年11月12日。

曾維龍 |

中國廈門大學文學博士,馬來西亞拉曼大學中華研究院助理教授。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請按贊和追踪當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!