▲攝於學林書局,左為創辦人謝滿昌,右為第二代經營者謝宛嵐。(來源:有間工作室)

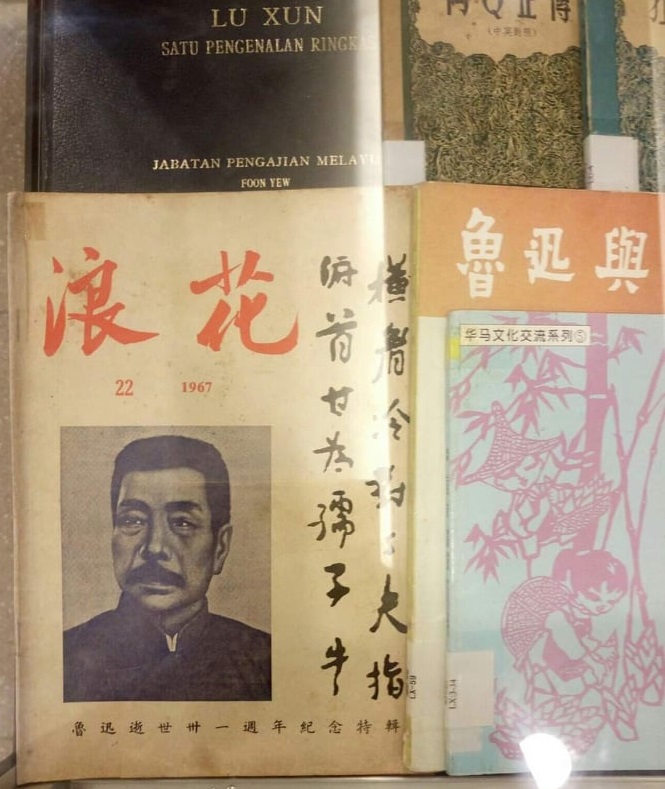

馬華文學史上有兩條文藝路線是很重要的,一種是南來文人新天地,像《蕉風》、《學生週報》、《敎與學月刊》,政治信仰傾向改良,藝文上認同為文學而文學,屬於長命百期,子孫滿堂的類型,宗譜衍派也都清晰可見。另一種不同的命運,激進,早殤,妾身未明,《浪花》、《文娛畫報》與其他「真 · 左翼的馬華文學」屬於後者,短則半歲,長則兩、三年必定凌虐夭亡。

【文/方美富】

四月那個晨早收到巴西漢學家Galho de Ameixa教授的消息,學林書局謝滿昌先生(一九四一年十二月十七日~二〇二二年四月十二日)離世了。先是一陣錯愕,後來也平靜下來,這世道人來人往誰都會走,還不多嗎。倏忽多年來無所顧忌,閑談敘舊的茶飲記憶閃過,又是一驚,我應該寫一篇文章。

二十餘年交情,一切始於就讀中文系常常要買書尋書,就找學林。開始是顧客,每週帶一本「苦雨齋譯叢」回家。謝老闆看我一臉清寒,常常墊高椅子,搬下頂住天花板,色澤不一,典雅天成像極木紋的《魯迅全集》。「你想要?」十六卷裝兩袋,再包一層防破防水,一分錢都不用給,無分期,無付款,不用斬雞頭不用發誓,想還就還,隨喜讚歎。過了好多年,我已經到大學敎書,同行閑聊才驚覺我的師輩與他的晚輩,各有來自同一書店的《魯迅全集》,經歷一種莫名其妙的超然販書法。店內掛有超大馬相,學界沈浮久了彷彿鐵石心腸,不可能嗅不出議題,嗜血的我們築就象牙塔,喜歡生命與聲音,僅僅當作享祭之人牲,如抱飢心奔去。書友熟知老闆脾氣,就像自帶乾冰,在熱帶製造白霧繚繞,矇矇矓矓。他既不是大家的計劃(project)編號,亦非參考書目之一,書外之事又不與你何關。總是禮貌的看著登門訪客,笑而不語,來者必拒,適當保持社交距離。除了抵擋國內外自導師以至於學生,無遠弗屆的騷擾,也是讓一切隨風,往事不要再提。待到知道面前這人到底是誰,雖然不敢說如何肝膽相照,卻也介乎口頭交與知心友之間。添此一重情誼,諱莫如深的來時路,有了更多同情了解。

婉拒是他(們)的防衛機制,況且真實生活,隨便翻翻歷史圖集,被蒸發,自殺或他殺,搶屍之大劫,受難者身體和精神都異樣,還會少嗎。當一九六、七〇年代左翼運動被聯盟肅清,以馬來亞勞工黨連根拔起為象徵,塵埃早已落定,老左同路人與同情者,懷想「夢裡的天堂」【註一】不復存在,只能學習重新生活,從頭開始與孤獨的自己對話,重活一次。老闆堵塞話題妙招,就是化己為他的語氣,要不然就是千篇一律的罐頭音效那樣虛與委蛇,那時代,「俱往矣」:

突然接到李亞遨兄的電話,約我寫點回憶六團體為獨中義演而舉辦春雷文藝大匯演的文字,當時我有點兒納悶,為什麼找上我呢?在電話上,我未置可否。【註二】

遺忘的慰藉和創傷帶來的餘悸,復相糾纏,也危險的,意思是:與我何干。老友尚且如此。同理我只是個喜歡逛書店的癡人,我們可以這樣譬喻,讀大學那三年,假如學林是個人,我與他反而深交,同老闆僅僅是付款與找錢的關係。無所不談是好久之後了,從書堆中慢慢摸清一些線索。

▲二〇一九年「國際魯迅研究會:第九屆學術論壇暨五四運動一百週年」,我出席宣讀論文。會議所在隆雪華堂精心安排展覽,學林現場開檔賣魯迅書籍。於是謝老闆到展廳拍了這張幽默的老父認子圖。(來源:作者提供)

▲二〇一九年「國際魯迅研究會:第九屆學術論壇暨五四運動一百週年」,我出席宣讀論文。會議所在隆雪華堂精心安排展覽,學林現場開檔賣魯迅書籍。於是謝老闆到展廳拍了這張幽默的老父認子圖。(來源:作者提供)

有緣得識謝滿昌,不難發現青年時代編務上大顯身手,揭一揭短命《浪花》都會震攝於它那股青春激昂。同一時間擁有多重身分,他採訪,他翻譯,他編述,遊走於社群上下階層,獻身同潛藏,文藝和文娛,保守與激進中出入無間。一九六、七〇年代聯盟政府大逮捕後,情勢急遽變遷,歷史化為灰燼,形成巨大落差。這裡借用愛因斯坦(Albert Einstein)說法,外在自由(outward freedom)既然不復存在,只能尋求一心之微的自由(inward freedom)【註三】,以突破威權與偏見的囿限。無可奈何的最佳選擇或是獨善其身,棲居書局,這一行為自身更是滲透出濃得化不開老左式的浪漫。

馬華文學史上有兩條文藝路線是很重要的,一種是南來文人新天地,像《蕉風》、《學生週報》、《敎與學月刊》,政治信仰傾向改良,藝文上認同為文學而文學,屬於長命百期,子孫滿堂的類型,宗譜衍派也都清晰可見。另一種不同的命運,激進,早殤,妾身未明,《浪花》、《文娛畫報》與其他「真·左翼的馬華文學」屬於後者,短則半歲,長則兩、三年必定凌虐夭亡。即便有心人如莊華興,魏月萍,吳小保使出觸山之力,表揚《浪花》的活潑與前瞻意義,知者依舊甚少,更別說《文娛畫報》消受磨難,冷冷清清更不如了。此與左派內部紀律有關,不輕易以真身示人,遮蔽之處後學無法還其本來面目,不得不憑藉胡適之「高遠的想像力」,加以拼湊臆測。

馬克思主義文化批評家雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams)苦口婆心勸告,萬勿將術語前提當人生真相。【註四】今人返顧一九六〇年代的《浪花》與一九七〇年代的《文娛畫報》,皆步向主義先行這條路。圍繞馬克思主義「上層建築」與「基礎建築」的成見,兩套雜誌地底下潛藏的盤根錯節,乃是挖掘馬來亞左翼運動涵蓋各階層能量的最佳樣本。

事實上謝氏投入編刊這一行,完全是陰錯陽差促成。《浪花》第一代主編彭谷明又名彭通明,熱衷於馬來亞勞工黨的政治運動,業餘雅好文學,幫忙印行的浪花出版社註冊到雪蘭莪沙戥州議員胡漢光名下。彼時謝滿昌與尊孔老友史君松任職《星洲日報》記者,期間結識勞工黨胡漢光議員。胡氏初學馬來文,州議會開會發言,需事先請謝史二君翻譯,結下另類的文字因緣。

《浪花》雖不是勞工黨機關刊物,卻關係密切,不然一九六七年十月廿一、廿二日的勞工黨代表大會,主題演講哪來那麼多巧合,以「萬里浪花,風雷滾動」命名。【註五】左翼運動是很看重文藝宣傳的,與其他「進步」刊物一樣,能不能長命富貴,取決於主編的地位,此是左翼馬華文學刊物的特徵,不必然準時發行。另一則是外在因素落到掌握生殺予奪的公權力機構,(禁止)出版法令與政府查禁是最直接的作法【註六】,其次則逮捕主編,刊物自動脫期,接著衰竭而死。《浪花》月刊第四期(一九六五年九月十日)以後,足足遲了快半年,隔年四月才有下一期。私下裡主編忙結婚與度蜜月,公事的他身為雪州分部執行秘書,巡行支會聽報告【註七】,投入政治的直線抽擊,自然見得長短輕重。更何況彭氏經常被捕,來回牢房與法院,進步文學云云不過是改變世界之下的餘事了。

▲《浪花》《文娛畫報》的開筆與封筆。(來源:作者提供)

▲《浪花》《文娛畫報》的開筆與封筆。(來源:作者提供)

熟悉本邦報刊雜誌歷史的人都知道,所謂改版,有夠常見,年年都有。不外乎改改標誌(logo),調調顏色,換換欄目的小動作。《浪花》則不然,正因此從第十四期始,編輯與發行分拆,另覓場所專設編輯部大展身手,預告第十五期推介「革新號」【註八】,強調「提高思想性」【註九】,注重青年思想與理論建設。主編權責轉交精通華、馬、英、日、德、法語的謝滿昌,被侮辱與被損害的文學引介立刻倍增。【註十】因應編輯室變動,封面題簽「浪花」二字一併改了,刊裡刊外說是煥然一新,也毫不誇張。因還有報館的工作,義助《浪花》沒有編輯與行政費用,還沾了一點勞工黨的好處,使用胡漢光州議員印章,郵費全免。除了印刷成本,最大支出便是稿約說的「酌奉薄酬」。

月刊創造而成的紅潮,更是越吹越烈。第十五期那句「五洲四海風雷激,革命風暴盪全球」,大自然有無限可能,太陽的孩子們如是說。激進改革的鼓吹,大致也只有墳地一途,離不開被拷問,被幽禁,被流放,被殺戮【註十一】,熄燈是遲早的問題。總之,不會給你好過。

《浪花》銷路極好,每期六千冊,賣完還可以加印應急,甚至過刊合訂本都可以再版。【註十二】革命事業越做越旺,到處請人,廣告後勢看起,然而最尷尬最殺風景,全國各地代理同志突然紛紛失聯【註十三】,實在曲折離奇,難免讓人疑心四個「被」,雜誌最後無預警遭禁,一場歡喜一場驚。

第二個挫敗,壽命更短,才發芽半年就在狂風驟雨下夭折。同屬推動「健康文藝」支持者,《文娛畫報》又稱「Majalah Segar」原因在此,每期印行一萬冊賣光光。老左所謂的正派演出不止於理論武器,而是表演藝術,從陽春白雪轉身為下里巴人的視聽言動,當作一種更易感受的政宣工具,《馬華新文學大系》戲劇類,占全體之比率也是最大,十冊有三,學習成效譬之於「政論散文」同一性的聯想也不為過。【註十四】那些報屁股規劃的有獎填字問答,「孔家店」、「紙老虎」、「鮮花盛開的村莊」、「我們是文藝輕騎兵」,都是別有幽懷的幌子,寓敎於樂以文飾政論的小遊戲。一九七三年六月創刊,封面即是推薦馬大華文學會《春自人間來》大匯演。第六第七期接連力推朝鮮電影《賣花姑娘》,十二月一日就此終止,沒有下一期了。文娛出版社亦是鬧得滿城肅殺《春雷》演出特刊的美編,與彼時馬大華文學會十分投契,堪稱同道。未幾,謝滿昌親歷驚心動魄的一刻,因被指控秘密「共產黨統一戰線」出版「顛覆刊物」,援引內安法令未經審訊扣留一年。走到這一步,已然終局。三十六年後,謝氏一連用了三個「我們」憶往,我們有相同的理念,我們相濡以沫,我們相互支援【註十五】,句句流露對這批學生由衷的欣賞。

▲謝氏遊覽十月革命聖彼得堡冬宮廣場。(來源:謝宛嵐提供)

▲謝氏遊覽十月革命聖彼得堡冬宮廣場。(來源:謝宛嵐提供)

更深究之,後來經營書局,多多少少重拾青年舊夢,刊印一些東南亞研究著述,重新結合知識與傳播的理想。學林最早的招牌「Intelligentsia」,源於俄語指稱那些堅執思想信念並懷有救世情結的一群人。【註十六】古今左翼共通之處,萬萬不可相信掌握權柄者,擺出一臉蠢樣,中了他們計。

謝老闆持久關注學界討論馬來亞左翼文學的研究成果,「如此陳述,大錯特錯!」既然學者難以避免看不真切,何不自己的歷史自己寫,至少也應該撰成短文,公諸於世補正細節上的失漏,釐清問題。我不只一次冀望,說不定有一天他回顧文人的另一面,給思想史,文學史與閱讀史留存上好材料,可惜論及執筆立言,總是興趣缺缺。晚年安樂玩書,無可無不可又一派的輕鬆自如,意思實是No Way。

於我,這是「我不知道」與「我知道」之間的歷程。問過是否永遠潛蹤隱跡,謝先生翻來翻去找到一張二〇〇四年剪報,言下之意早就向外坦承《浪花》、《文娛畫報》主編身分,只因報界不懂,學界不知,兜兜轉轉玩猜謎。遠行以後,某一溽熱午夜,躺著右手安於左手上,拇指聯合起來做枕頭,想起神話不再,歷史的種種糾葛與誤會,久別難逢遂想起不知哪來的話頭:

「知我者,謂我心憂,不知我者,謂我何求。」

何必說?

對。

【註解】

一、〈黨表明對笨珍事件的立土 當局接納五項和平建議〉,陳劍虹編《馬來亞勞工黨文獻彙編》,吉隆坡:馬來亞勞工黨黨史工作委員會,2000年,頁408。

二、謝滿昌〈豈有豪情似舊時,於無聲處聽春雷——《文娛》與「春雷」述往〉,《於無聲處聽春雷——一九七四年春雷事件的回憶與見證》,黑風洞:大將出版社,2010年,頁164。

三、愛因斯坦著,郭兆林,周念縈譯《愛因斯坦自選集》,臺北:麥田出版,2016年,頁58-60。

四、雷蒙德·威廉斯著,王爾伯,周莉譯〈文化理論〉,《馬克思主義與文學》,開封:河南大學出版社,2008年,頁80-87。

五、〈萬里浪花,風雷滾動〉,陳劍虹編《馬來亞勞工黨文獻彙編》,頁670。

六、〈編者的話〉,《浪花》第5期,1966年4月10日,頁1。方美富〈被禁止的知識:馬來亞緊急狀態下知識人對抄檢左派政策的回應〉,《中山人文學報》第47期,2019年7月,頁21-52。

七、〈勞工黨總部執行秘書彭谷明,今日與黄如音,在巴生缔良緣〉,《星洲日報》1965年12月16日,頁12。〈雪州勞工黨執委,訂期訪問各支部〉,《星洲日報》1965年12月16日,頁12。

八、吳小保〈文革思潮下的《浪花》:論馬華左翼文學主體的開展與變化〉,《臺灣東南亞學刊》第15卷第2期,2020年10月,頁73。

九、〈讓「浪花」跳躍在時代潮流上〉,《浪花》第15期,1967年3月10日,頁1。

十、吳小保〈文革思潮下的《浪花》:論馬華左翼文學主體的開展與變化〉,頁88。

十一、魯迅〈《爭自由的波浪》小引〉,《魯迅全集》第七冊《集外集拾遺》,北京:人民文學出版社,1981年,頁305。

十二、《浪花》第15期,1967年3月10日,頁24。《浪花》第16期,1967年4月10日,頁24。

十三、《浪花》第19期,1967年7月10日,頁25。

十四、方修〈導言〉,《劇運特輯一集》,方修編《馬華新文學大系》第八冊,新加坡:星洲世界書局,1972年,頁1。

十五、謝滿昌〈豈有豪情似舊時,於無聲處聽春雷——《文娛》與「春雷」述往〉,《於無聲處聽春雷——一九七四年春雷事件的回憶與見證》,頁167。

十六、金雁《倒轉「紅輪」:俄國知識分子的心路回溯》,北京:北京大學出版社,2012年,頁39,344,661。

方美富 |

馬來西亞拉曼大學中文系助理敎授。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請按贊和追踪當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!