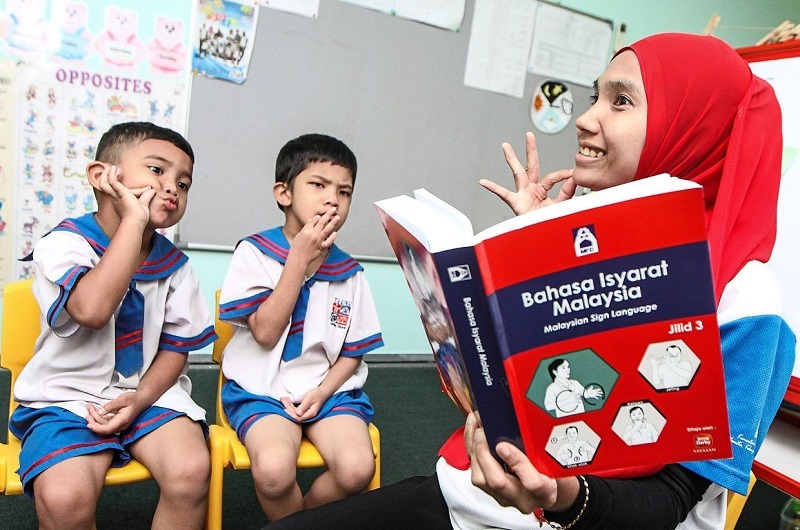

(來源:The Star)

本地公立學校需使用何種教學媒介語,方為妥當的談論,實由母語的概念所決定,亦即取決於對學生母語的認定。惟按字面直解母語為母親的語言,或從母親學來的語言,僅是通俗的說法,經不起推敲。另外,視母語為本民族共同語言,意味著深信語言跟民族/族群是重合的,語言與民族/界線近似一致,然而現實經驗告訴我們,事情並非如此理所當然。

【文/潘永傑】

本地華教運動其中一個重要抗爭論述就是:一般而言,母語教育是學生學習最有效的教育方式,且屬於基本人權,只要社會具有相關的語言資源,政府有義務在公共教育機構為國人提供其所需的母語教育。

惟上述關於本地公立學校需使用何種教學媒介語,方為妥當的談論,實由母語此一概念所決定,也就是取決於我們對學生母語的認定。然而,坊間對母語的界定,有從字面直接解釋成母親的語言或從母親學來的語言;亦有一些人,從族裔觀點出發,認為一個人的母語,就是他所屬本民族之共同語言,而他們也理所當然認為本地華裔的民族共同語就是北京話/普通語。

事實上,根據語言學的角度,母語是一個人的第一語言,即一個人最早「習得」(acquisition)的語言,不同於學習(learning)是指透過有步驟和系統地學會一種知識和技能,而所謂「習得」指的是通過周遭環境自然而然學會一種知識和技能的過程。

(來源:Free Malaysia Today)

(來源:Free Malaysia Today)

母語通俗說法有欠準確

所以,按字面直解母語為母親的語言或從母親學來的語言,僅是通俗的說法,經不起推敲。蓋吾人亦有母校、母國之慣用語,然而母校、母國者所指絕非母親的學校,或母親的國家。何況,一個人最早接觸的語言,很可能是其父親的語言,或從父系家族處學來。再來,在本地異族通婚十分普遍,在異族通婚家庭長大的小孩,可能從小同時分別從父系母系處習得兩種語言,形成在社會語言學上所謂雙母語的情況。

同樣地,一些人視母語為本民族共同語言,意味著他們深信語言跟民族/族群是重合的,也就是說在他們看來,語言與民族/族群的界線近似一致,然而現實經驗告訴我們,事情並非如此理所當然。譬如在國內,就有一群不諳華語(北京話)或淡米爾語,以英語為其家庭用語的華裔和印裔群體。若從語言學對母語的界定,一個人最早「習得」的語言,這群體的母語會是英語,而非華語或淡米爾文,雖然從族裔看他們會被視為華裔和印裔。又如吉蘭丹土生華人族群,他們不少人的馬來語、泰語和福建話十分流利,就是不諳華語(北京話)。另外,在愛爾蘭,蓋爾語(Gaelic)作為愛爾蘭的官方語言,雖然對一些愛爾蘭民族主義來看,蓋爾語是愛爾蘭人的民族共同語,惟在愛爾蘭僅有少數人會日常使用該語,反之大部份愛爾蘭人選擇英語作為生活日常用語。

事實上,長期致力推動語言權利著稱的芬蘭學者Tove Skutnabb-Kangas,就提出以出身、能力、功能和認同四個判準來界定母語。首先,就出身而言,指的是一個人最早學會或接觸的語言,就是母語;其次,從能力而言,一個人的母語,就是其最精通、掌握得最好的語言;再者,以功能而言,母語就是一個人最常使用的語言;最後,據認同而言,一個人自己認定或經別人認為自己母語的語言,則為母語。因此,根據上述見解,我們無需執著也很難為母語給出一個一體適用的定義。誠如英國十九世紀的政治作家,長期擔任《經濟學人》(The Economics)主編白芝皓(Walter Bagehot)謂,若你不曾問起民族的意義為何,我們會以為我們早已知道答案,但是,實際上我們很難解釋清楚到底民族是什麼,也很難給它一個簡單定義。白芝皓談論的雖是民族,不過對母語來說,則同樣相應。

(來源:The Straits Times/BERNAMA)

(來源:The Straits Times/BERNAMA)

放棄找尋母語本質定義

從Tove Skutnabb-Kangas界定母語的做法,揭示出我們需放棄為母語尋找一個本質定義(Essentail definition)的想法,這似乎是目前坊間對母語的談論經常出現的傾向。事實上,我們對某事物或概念可以下一個本質定義,是因為我們可以找到一種或一組必然存在於事物或概念中的屬性,而該屬性是讓其得以成為該事物或概念,並與別的事物或概念區別出來的基本特徵。所以,定質本義,在邏輯上的公式為「類概念加種差」。所謂「類」和「種」,指涉的是邏輯的上下位關係,以三角形為例,三角形做為一「類」,其下可有等邊三角形、不等邊三角形等「種」。 因此,本質定義就是對某事物或概念的類和種差的辦別區分而取得。以亞里斯多德對人的本質定義,「人是理性動物」為例說明,首先找出人所隸屬的「類」別,屬於動物類,另有動物類下,除「人」外,還有馬、牛、鳥等「種」。其次,找出「人」與馬、牛、鳥等其他動物的差別,則種差。對亞里斯多德來說,人與其他動物的種差,是人具有理性,是其他動物所無的。因此,人是理性動物的定義,即從理性(種差)加動物(類概念)而得。

然而,如上文就坊間對母語界定的分析,我們找不到一個滿足邏輯上的種差,足以涵蓋所有對母語的指涉對象的本質定義。因此,我們僅能如Tove Skutnabb-Kangas一般,對母語採邏輯上的列舉定義,指出數個界定母語的判準。如同我們對「三軍」的界定,「三軍」就是「海軍、陸軍和空軍」,或是「四季」,就是指「春、夏、秋、冬」。

潘永傑 |

馬來西亞怡保人,中坑一名,梅西球迷,大學在臺北木柵唸哲學系,曾任職於中文媒體,兼職於民辦學院,目前在民間教育機構工作。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!