(來源:The Straits Times)

2018年政黨輪替、2020喜來登政變後的新政治版圖已打亂了原有選舉秩序,馬來西亞也應思索接受如懸峙國會、聯合政府甚至是少數政府的可能性。倘若在懸峙國會之下,任何政黨都無法以過半議席執政,少數政府真的可行嗎?不少國外案例已說明在西敏制下,政府成立和正常運作不在於是否為國會少數或多數,而是政府能否不被信任動議擊敗,順利通過預算案。與其他政黨達致協議的少數政府,也可以是穩定政府的作風。如果安華果真聲稱已掌握穩固多數成立新政府,這幾個星期治理國家的不正是慕尤丁的少數卻政治穩定的中央政府嗎?

【文/鄭至健】

馬來西亞政治制度乃沿循由英國西敏宮下的西敏寺體制(簡稱西敏制),西敏制是許多英殖民地國家的政治制度,英聯邦成員國如印度、紐西蘭、加拿大甚至新加坡也是以西敏制治國。

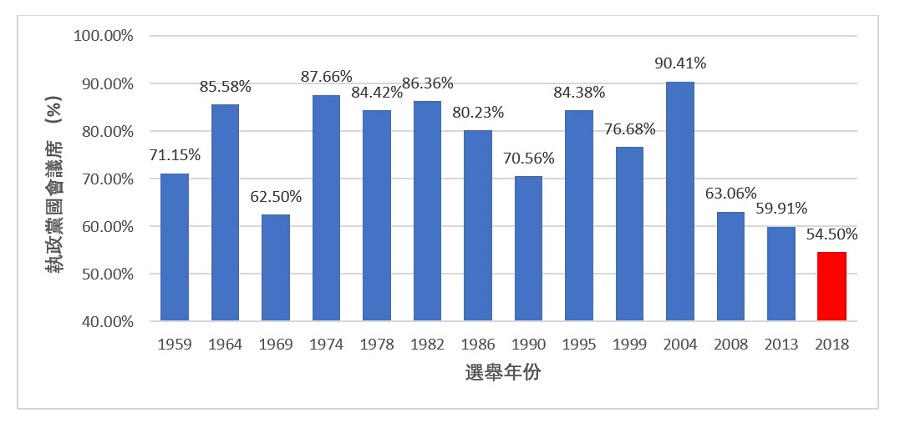

西敏制特別強調議會民主(Parliamentary Democracy),其核心原則是:首相和政府必須獲得國會下議院多數議員的信任。如果政黨或穩定的政治聯盟能在選舉中獲得超過半數的國會議席,那君主、政黨領袖,甚至衆多國會議員選後遴選首相時必然明確亦毫無爭議。回看馬來西亞獨立以來的選舉歷史,歷屆都產生毫無懸念的贏家,在前十三次都勝出的聯盟或之後的國陣皆贏取過半國會議席輕鬆執政。2018勝選的希盟雖只拿下113個國席,僅以一席之差過半,但是,沙巴民興黨旗下的8個議席由於選前與希盟非正式結盟,所以泛希盟後來得以較穩定的121個國議促使首次中央政權變天。

下屆恐出現懸峙國會

假設選後沒有任何政黨或政治聯盟能以簡單多數議席成立政府時,國會就會陷入懸峙國會 (Hung Parliament)。換言之,任何政黨領袖都在議席上無法有效取得國會過半信任和支持。在懸峙國會下,政黨之間可以通過協商籌組聯合政府或由選舉最大贏家獨自組成少數政府。在沒有商量的餘地下,君主可再次解散國會重新選舉。以當前政局再加上巫統、土團黨明爭暗鬥,馬來西亞極可能在下屆大選出現懸峙國會,換言之沒有任何政黨或穩定的政治聯盟可至少拿下112個國會議席 (其爲國會最低簡單多數議席)。

(來源:Malaysia Gazette/Fareez Fadzil)

(來源:Malaysia Gazette/Fareez Fadzil)

巫統、伊斯蘭黨、希盟的公正黨、誠信黨、土團黨和由馬哈迪領軍的鬥士黨,都顯現馬來政治與其政黨正面臨嚴重的碎片化。再加上如果國盟和國陣議席談判失敗而全面開戰的話,國會更有可能陷入僵局導致懸峙國會。巫統上屆總共競選120個國會議席,我們大可從此假設馬來人國會議席頂多為120個,皆因巫統傳統上代表國陣競選所有馬來議席。馬來西亞會否再現歷來贏得選舉過半國席的往績,就取決於巫統、伊斯蘭黨、土團黨如何在這120席當中確保三方都捐棄成見達致共識,延續馬來人大團結政府。第二個無懸峙國會的可能性則胥視希盟三黨和民興黨、鬥士黨和青年黨能否重整旗鼓,在第十五屆大選再贏下過半議席。由於希盟在首相人選仍陷僵局,民調顯示近七成國人滿意國盟表現,希盟要在下屆重新執政恐怕機會不大。

誠然,2018年政黨輪替、2020喜來登政變後的新政治版圖已打亂了原有選舉秩序,馬來西亞也應思索接受如懸峙國會、聯合政府甚至是少數政府的可能性。倘若在懸峙國會之下,任何政黨都無法以過半議席執政,少數政府真的可行嗎?

少數政府係指政府和內閣是由無法在國會取得過半議席以上的政黨組成,形成「朝小野大」的狀況。如上圖所示,由於我國自獨立以來的大選贏家全都拿下過半議席,國人普遍覺得若要在選後組織政府,政黨至少要贏得半邊江山。少數政府對一般人而言比多數政府來得不穩定,充滿政治變數。在國會立法上,少數政府需尋求其他政黨支持,以確保法案通過或否決對首相的不信任動議。

(來源:The Star/AP)

(來源:The Star/AP)

第三勢力成關鍵造王者

然而,正因為在國會的弱勢,少數政府無法將其專制獨裁政策強加於民,第三勢力政黨也可變相成為少數政府在國會捭闔縱橫的「造王者」。這使得第三勢力政黨關注的冷門議題得以在立法和行政上有所突破。除此之外,國會的弱勢也迫使少數政府以維持現狀為基礎,並以各黨共識為治國方針,有助於確保各黨利益,避免政黨與政治體制出現嚴重分裂。因此,少數政府的穩定性取決於政黨協商與利益交換,但並不等於政府倒臺在即。強勢多數政府如有接近三分之二國席的希盟,也因內部鬥爭而中途夭折。

再者,西敏制國家的少數政府也並非新鮮事。單在二十世紀,英國就在1910年1月和12月、1929年、1974年因選後產生懸峙國會而出現少數政府。2010年澳洲大選也因懸峙國會而由朱莉亞·吉拉德(Julia Gillard)領軍的工黨在綠黨及獨立議員支持下組成少數政府。工黨的少數政府總共執政了三年直到2013年,途中工黨還因黨內鬥爭而替換首相。加拿大的年輕有爲首相賈斯汀·杜魯多(Justin Trudeau)領軍的自由黨政府也是一個少數政府。

更吊詭的是,英國還曾經分別在1976年和1996年因為跳槽和補選對執政黨不利,政府忽然在國會還沒解散之際從多數變爲少數。此等情景,與在喜來登政變時土團黨和阿茲敏派系退出希盟絲毫無異。

(來源:BuzzFeed/Frank Barratt/Getty Images)

(來源:BuzzFeed/Frank Barratt/Getty Images)

英國不乏少數執政前例

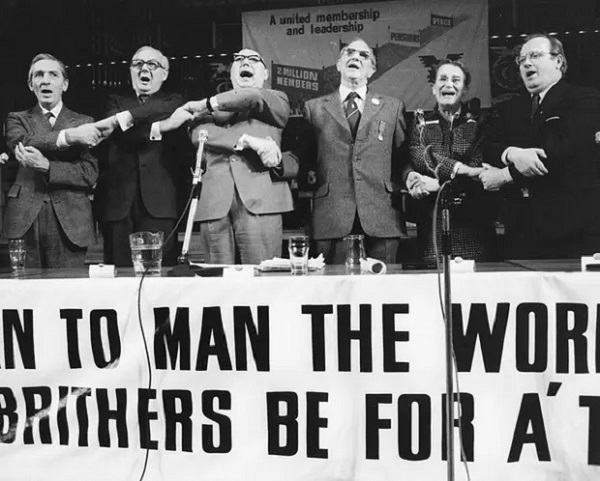

有別於2020年的希盟政府,1976年工黨首相詹姆斯·卡拉漢(James Callaghan,上圖左二)沒有因爲領導的政府從多數變少數而忽然辭職。當工黨政府意識到反對黨保守黨有意要在1977年3月國會提呈不信任動議時,卡拉漢就致力尋求小黨支持。最終,工黨和意識形態接近的自由黨達成「工黨—自由黨協議」(Lib–Lab Pact)。協議註明自由黨會在任何信任動議和預算案對工黨投支持票,條件是工黨在特定政策上必須在立法和行政機構上支持自由黨。卡拉漢政府也因爲自由黨的幫助下支撐至1979年5月。同理,由約翰梅傑(John Major)率領的保守黨政府也因補選在1996年12月丟失國會多數優勢,但梅傑最終還是等到任相期滿五年才在1997年5月解散國會。

回到喜來登政變,由此可見,希盟倒臺完全是馬哈迪本身莽然辭職咎由自取,又或他如同一般國人所想,要做全民政府、誓奪過半議席。難道老謀深算的馬哈迪沒想過少數政府一樣也可穩定執政嗎?儘管土團黨和阿茲敏退出削弱了希盟,但是希盟本身連同親馬派系還有至少超過95個議席,絕對有條件重組成少數政府,維持執政壽命。

馬哈迪後來在部落格説明因喪失國會多數優勢而辭職,惟上述例子已清楚說明在西敏制下,政府成立和正常運作不在於是否為國會少數或多數,而是政府能否不被信任動議擊敗,順利通過預算案。與其他政黨達致協議的少數政府,也可以是穩定政府的作風。國人應破除對多數政府的迷思,接受少數兼穩定政府執政的可能性。最後,如果安華果真聲稱已掌握穩固多數成立新政府,這幾個星期治理國家的不正是慕尤丁的少數卻政治穩定的中央政府嗎?

鄭至健 |

群議社社員,目前為獨立研究員,研究興趣包括政黨政治、政治體系、地方民主和國際政治。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!