(來源:Milli Gazete)

馬來西亞六十一年來首度政黨輪替,不啻為亞洲的新興民主國家,更是當前許多國家民主衰退現象後的一盞明燈。然而,民主化並非單程路,也可能倒退回威權或極權政體。欲在民主化初期鞏固民主價值,得確保人民對民主制度的信心,透過選舉制度改革,嚴格定義選區之間的選民數差異,審慎評估是否引進比例代表制,才能真正捍衛票票等值的原則,維護選民的政治尊嚴。

【文/李泰德】

近年來全球各地興起民粹主義浪潮,英國選民在2016年6月公投通過退出歐盟,特朗普同年11月當選美國總統,右翼疑歐(Euroscepticism)的德國另類選擇(Alternative für Deutschland)也在2017年大選崛起成為國會第三大黨。這些發生在老牌民主國家的現象,讓人始料不及,嚴重威脅二戰後(尤其蘇聯垮台後)的西方自由民主價值。

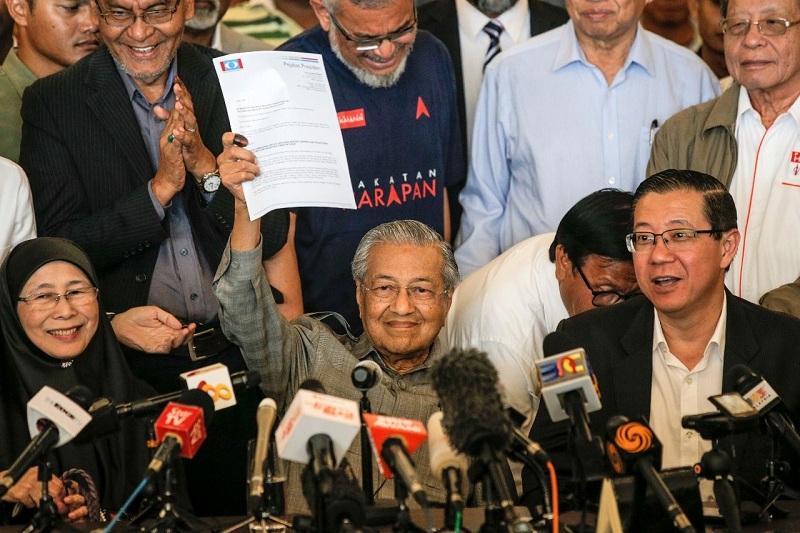

當全球(尤以歐美的西方民主國家)目前進入民粹主義威脅的時代、東南亞諸國破壞民主政治遊戲規則(泰國2014年政變後四年來仍未重新選舉、由民選產生的菲律賓總統杜特迪上任後以非人道的方式對待罪犯、柬埔寨首相洪森在選前解散敵對的救國黨,所有領袖不得參與來屆大選),出現明顯的民主倒退現象。被界定為「軟性威權國家」或「選舉性一黨制國家」的馬來西亞,在2018年5月9日首次政黨輪替,備受西方自由民主政治擁抱者矚目。

這個由曾經被視為「獨裁者」領導的新政府,如何在首個五年任期推行民主與制度改革,修復崩壞的體制,不僅決定未來的政治遺產,也將成為新興民主國家的模範。

希盟的選舉改革挑戰

作為一個不同種族、語言、宗教、文化的國家,馬來西亞無不以其多元社會特徵為傲。希望聯盟政府要推行何種改革,顧及不同族群/社群的利益,是馬哈迪重新入駐布城後的最大挑戰。我認為目前能向選民交待的,莫過於選舉改革,展現新政府的體制改革誠意,維護選民的政治尊嚴。馬哈迪準備修憲,限定首相與各州行政首長為兩屆任期。這項改革在總統制國家極為普遍,但內閣制國家鮮有類似限制。希聯政府組閣後削減首相署權力,提出限制首相任期,以納吉為鑑,避免首相濫權。

(來源:The Business Times/Reuters)

(來源:The Business Times/Reuters)

一個國家是否有「普世性選舉」(popular election,亦即任何成年人都具有投票權利)是民主政治最重要的核心價值。如何制定這場遊戲規則,關乎「程序」(democratic procedure)問題,不同遊戲規則可能會產生不同的選舉結果。2013年全國大選即為典型例子,當時由民主行動黨、人民公正黨與伊斯蘭黨組成的人民聯盟在普選票過半的情況下,只贏得四成國會議席。反倒是國陣僅以47%得票贏得222席中133席(或六成總議席)。

由選舉研究權威、哈佛大學教授Pippa Norris領導的「選舉廉政計劃」(Electoral Integrity Project),建立了一套機制評估世界各國選舉的廉政程度。迄今六波的研究已涉及164個國家的285次選舉。在2012年7月至2017年12月之間的285次選舉,馬來西亞2013年大選的排名在後段班位置,名列第257位(獲評分數35分,低於全球平均55分)。在若干評估指標中,選區邊界更僅得10分,在164個國家中排名164名,全球殿後。得分較佳的指標是投票過程,也僅有56分。

該評估機制一共涉及十一個層面:選舉規則(electoral laws)、程序(procedures)、選區邊界(boundaries)、選民登記(voter registration)、政黨登記(party registration)、媒體覆蓋(media coverage)、競選經費(campaign finance)、投票過程(voting process)、計票(vote count)、選舉結果(results)與執掌選舉單位(electoral authorities)

選舉廉政評比差強人意

從以上指標來看,選區邊界的評估如此不堪,未來選舉改革勢必不可輕忽。由於這個概念無法從選票如何轉換成議席的過程中抽離,因此確保「票票等值」(即如何克服選民分佈不均),以及所有選區邊界沒有任何政黨與種族考量(即如何克服選區劃界不公),是未來選舉改革必須採用的標準。

2013年大選前夕,納吉雖曾在淨選盟施壓下,承諾設立國會遴選委員會研究改善選制,但多數重大議決未獲採用。2018年大選後,希盟政府在8月16日宣佈成立選舉改革委員會(election reform committee),強化選舉制度的重擔未來將落在該委員會。

(來源:The Straits Times)

(來源:The Straits Times)

如何確保每張選票具有接近相同權重(weight)的價值,且每張選票的權重不受扭曲?這與選舉規則(electoral laws)的設計脫離不了關係。相關改革須從考量——嚴格定義選區之間的選民數差異、是否引進比例代表制(proportional representation electoral system)。

防止選民人數差距懸殊

首先,最大與最小選區的選民人數差距,向來最受批評。雖然重劃選區的目的,就是要降低選區間選民數的差異,但最近一次重劃後,許多州屬的差異反而惡化。未來,若要確保每張選票等值,有必要恢復獨立初期憲法第116條第4項(已廢除)對選區人數的限制,即每個選區的選民數不得大於,或小於平均數的15%。這得通過修憲落實,當今希盟與沙巴民族復興黨僅掌獲125席國會議席,距離三分之二的絕對多數還有差距,須先取得跨黨派的共識。

接下來,若要引進比例代表制,非得修改選舉制度不可。馬來西亞目前採用的是單一選區制,若增加比例制的元素,選民可能在國會層級有兩張選票,即一張是區域選票,另一張則是涉及分配比例代表議席的政黨票。

以台灣為例,在113個立法院席次中,除了6個原住民議席外,區域立委佔了73席(由選民的區域選票選出)、不分區立委有34席(由選民的政黨票選出,最後按得票比例將有關議席分配給任何超過5%得票的政黨)。這類區域與不分區席次分開計算的比例代表則成為「並立制」。至於政黨票決定各政黨最終議席,之後再減去區域議席,剩下的是不分區立委,稱為「聯立制」,這類便是德國與紐西蘭所採行的選舉制度。比起前述的選舉改革建議,修改選制涉及的考量更為複雜。惟須注意的是,不同的選舉制度可能是與該國的文化具有鑲嵌的關係,若直接照搬採用,恐有水土不服現象。設計新選制前,須全盤考量其社會特性,否則將製造更多亂象。

馬來西亞六十一年來首度政黨輪替,不啻為亞洲的新興民主國家,更是當前許多國家民主衰退現象後的一盞明燈。然而,民主化並非單程路,也可能倒退回威權或極權政體。欲在民主化初期鞏固民主價值,得確保人民對民主制度的信心,透過選舉制度改革,捍衛票票等值的原則,維護選民的政治尊嚴。

李泰德 |

生長自馬來西亞鑿石小鎮,現從事民調工作。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!