上世紀六十年代的國家語文局外觀。(來源:Pinterest)

翻譯是知識積累的重要環節,背後糾纏各種利益與意識形態。翻譯既能維穩,也能顛覆政權。感受來自國外「溫暖」和國內「寒冬」的同時,馬華譯者不必自憐自艾,也不必妄自菲薄,應當看清自己的位置、利益以及優勢,適時調整策略,爭取並善用不同的資源,透過翻譯典律的建構,顛覆現存的秩序。但必須小心謹慎,不輕易折腰,成為任何國內外勢力的棋子。

【文/吳小保】

隨著中國崛起,馬來西亞華社感受到來自北方的「溫暖」。除了因為中文地位水漲船高,而感到欣慰外,對本地的馬華翻譯界來說,也不再覺得孤單了。相對於過往零星的、缺乏規模的模式,這幾年為了「說好中國故事」,中國投入了大量的人力物力,出版了若干種中文—馬來文翻譯作品。

例如,2017年4月中旬,中國浙江出版聯合集團與馬來西亞圖書翻譯院、馬來西亞漢文化中心簽署聯合協議,計劃把九部中國文學作品譯成馬來文。更早前,中國廣西師範大學出版社推出「東方智慧叢書」,出版一系列的中國典籍馬來文譯本,包括《論語選譯》、《三字經》、《孫子兵法》、《弟子規》等。

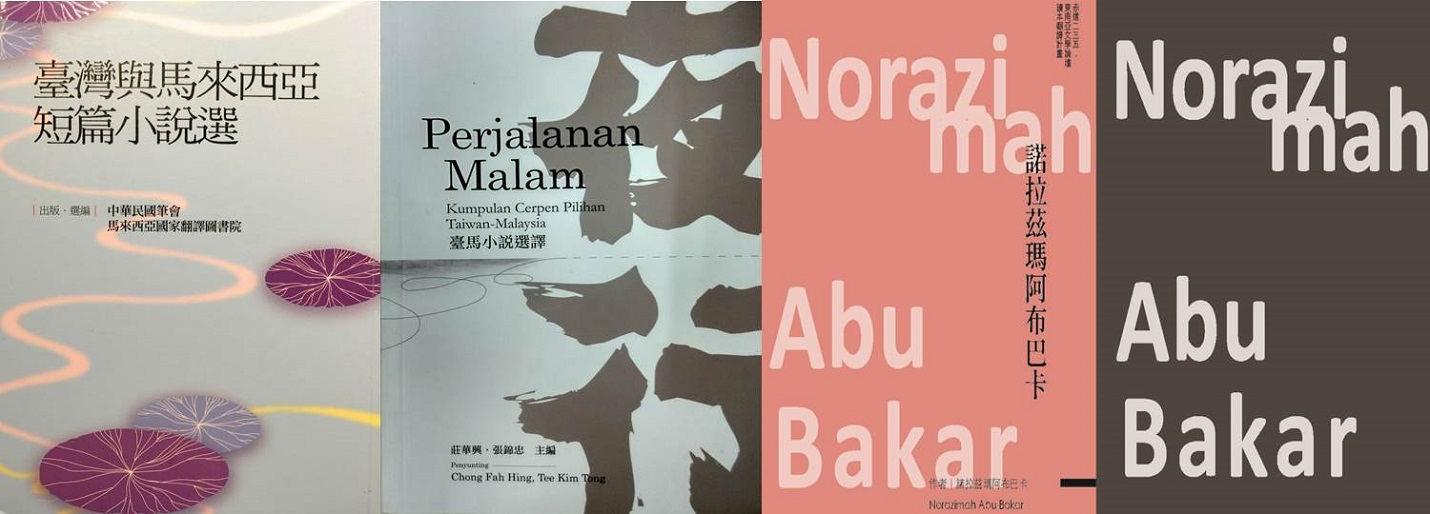

除了中國,臺灣方面也不遑多讓,政府公部門分別贊助出版《臺灣與馬來西亞短篇小說選》、《夜行:臺馬小說選譯》、《諾拉茲瑪阿布巴卡》等。儘管成績單不比中國閃亮,卻也打破了多年來臺灣在這方面的空白。

這些翻譯作品,儘管都掛著外交辭令(如促進文化交流)名目,背後其實都有特定政治經濟脈絡可依循。比方說,中國的「一帶一路」倡議或臺灣的「新南向政策」。在某些時候,這些政治經濟因素可能會對翻譯造成影響。

比如前述廣西師範大學出版社的「東方智慧叢書」,就是要「講好中國故事」、「傳播好中國聲音」,是「一帶一路」的文化產物。該叢書計劃主要參與者談笑指出:「本套叢書的編譯以自信、自然、開放、共享為宗旨,採取中外雙語對照的方式,強調中國與東盟國家同處廣義上的『東方』這一概念,以期引起讀者在文化上的深層次共鳴。」(見談笑〈關於中國傳統文化典籍馬來語譯介的幾個問題〉)該叢書為了起到最大的政治影響力,高度壓縮制作時間,在兩年內迅速完成從構想、翻譯、編輯與出版的各項工作。此外,為節省時間,採用了二次翻譯的方式,即古文轉移白話文,再由白話文轉譯馬來文,兩次翻譯由不同人進行。這究竟對翻譯品質起到怎樣的影響,還得進一步深究。

必須指出,這項浩大的翻譯工程所針對的不僅是馬來文,還包括東盟十國八種官方語文,如泰語、越南語、印尼語、英語等。故此,「東方智慧叢書」是中國透過傳統典籍與東盟成員國「民心互通」的方法。至於效果如何,還有待觀察。

其實,翻譯背後糾纏各種利益與意識形態,這在翻譯史中並不少見。以馬來文翻譯史為例,馬來文明與西方文明在碰撞之後掀開的西方殖民統治時期,尤其是英殖民時代,其中所涉及的譯介,往往是為了鞏固殖民統治的根基。正如許多學者指出,殖民地知識的匯編與積累,最主要目的是為了服務行政。而翻譯就是知識積累的其中一個重要環節,這包括了馬來典籍的英譯與詞典編撰等。

然而,水能載舟亦能覆舟,翻譯既能維穩,也能顛覆政權。

1925年在蘇丹依德利斯訓練學院(Sultan Idris Training College,SITC,上圖)創辦的寫作局,最初是為了把英文書翻譯成馬來文,解决學校缺乏課本的窘境。同時也透過翻譯,灌輸馬來青年子弟西方/英國的歷史文化知識,潛移默化改造被殖民者的思想意識。然而,殖民者的企圖往往帶來意外的結果。接受殖民地教育的馬來平民,受到了政治啟蒙,尤其透過印尼的翻譯,二手接觸西方現代知識後,成為了反殖民主義的一份子。

寫作局一直至1957年才停止運作,馬來文翻譯的重任轉交1956年成立的國家語文局(Dewan Bahasa dan Pustaka,DBP)。國家語文局肩負發展馬來文之任務,包括訂定馬來語法、建構語言認同、提高馬來文的使用與保護馬來文的官方地位。另外,為了促進馬來文的知識活動,國家語文局也推動翻譯工作,以便豐富化馬來文庫(kepustakaan Melayu),引領馬來民族踏上現代化/現代性之路的同時,並决定馬來西亞文化/民族之官方內涵。這是馬來文翻譯與政治的另一種關係,一種以民族自強為目標的翻譯實踐。

根據統計,從二十世紀初至2007年間,馬來文庫的翻譯作品(由外文譯成馬來文),在文學、語言學、經濟學、科學等領域,估計出版了1382冊書籍,其中多達878冊是由國家語文局出版,占63.5%,當中科學占比例最高,共194冊,文學次之,共115冊(見Raja Masittah Raja Ariffin, Kepustakaan Terjemahan dalam Bahasa Melayu)。

從國家語文局在統計中所佔比例看,說明幾點,首先,科學與文學是受到高度關注的知識領域。其次,馬來文庫的翻譯,主要還是由國家主導。

1993年,配合馬哈迪的2020宏願(Wawasan 2020),政府成立馬來西亞圖書翻譯院(Institut Terjemahan & Buku Malaysia,ITBM),這是一家政府官聯公司,由教育部監管,希望打造國內的翻譯產業(industri terjemahan)。自2006年起,國家主導的馬來翻譯棒子從國家語文局手中轉交圖書翻譯院。棒子的交替,基本上並未改變國家的翻譯大方向,其目標仍然是以發展馬來文為核心。以文學為例,方法無外乎,(一)外譯,打造馬來西亞文學(即馬來文學)的國際品牌;(二)譯入,豐富化馬來文庫,以便提高馬來文學的水平。一入一出,促使馬來文學在世界民族文化中找到立足之地。至於國內其他語言的文學,都遭到冷藏或邊緣化。

例如,臺灣文化部跨領域翡翠計劃贊助(與新南向政策有關),由中華民國筆會與圖書翻譯院聯合出版的《臺灣與馬來西亞短篇小說選》,儘管書中所選之小說作者與內容,盡可能呈現多元化,但所謂的「馬來西亞短篇小說」說穿了不過是「馬來文短篇小說」罷了。這都在繼承並貫徹著從國家語文局以來的「一語多元文化」政策——獨尊一個語言,強調在一種語言底下的文化與族群的多元化。

(來源:國立東華大學華文文學系)

(來源:國立東華大學華文文學系)

因此,馬華翻譯界在感受到來自國外的「溫暖」的同時,也感受到來自國內的「寒冬」。冷暖交加,路在何方?

馬華譯者不必自憐自艾,因為機遇隨處有,在「一帶一路」、「新南向政策」之下,相信會有更多資源的投入。但也不必妄自菲薄,以為中文—馬來文翻譯捨我其誰。需知中國多年來已培育不少馬來文專才,許多翻譯項目都由該國人才主導。

重要的是,馬華譯者應當看清自己的位置、利益以及優勢,適時調整策略,爭取並善用不同的資源。但必須小心謹慎,不淪落為別人的工具。例如,中國的利益未必等同我國的利益。此外,還得警惕「中國模式」的對外輸出,說不定就在翻譯國度中「威權主義」悄然散播,對國內民主化進程形成阻礙。

換言之,馬華譯者必須有著自己的價值追求,不輕易折腰,成為任何國內外勢力的棋子。臺灣文學館贊助的《夜行》也許可以引為例子。該書透過臺灣文學與華馬文學的翻譯,突出臺灣的人種多元性(關注原住民)與馬來西亞的語言多元性(同時收錄了華裔華文與馬來文學),抗衡主流的、官方的論述,推動臺灣與馬來西亞文學的多元化。我們可以將此翻譯實踐,理解為透過翻譯典律的建構,顛覆現存的秩序。儘管此書仍有些問題有待我們探索,其影響力如何也有待觀察,但至少為我們提供了一個可操作的參考方向。

吳小保 |

馬來西亞華社研究中心副研究員,業餘者(Amateur)成員,與朋友一同營運「亞答屋84號圖書館」。 |

本文內容係作者個人觀點,不代表當代評論立場。

喜歡這篇文章請加入當代評論臉書專頁,給予我們支持與鼓勵!

(來源:

(來源: